Gregory Crewdson, Eveningside

22.02 ... 18.05.2025

Téléchargez le dossier presse ici

Inauguration : samedi 22 février à 11 h

Exposition organisée en partenariat avec la galerie Templon.

Commissariat : Sylvain Besson

Le musée remercie Gregory Crewdson, la galerie Templon, en particulier Anne-Claudie Coric, directrice générale, Yorgos Kotsakis, Les Amis du musée Nicéphore Niépce.

Si la photographie nous apparaît comme une évidence, composée d’une succession de signes qui nous « parle » alors qu’il est toujours plus facile de produire des clichés, Gregory Crewdson [né en 1962 à Brooklyn] nous inonde d’indices pour mieux nous perdre, nous piéger, nous obliger à regarder et à nous questionner.

Conclusion d’une trilogie initiée avec Cathedral of Pines [2014] et poursuivie avec An Eclipse of Moths [2018-2019], Eveningside [2021-2022] achève un cycle centré sur les lieux où Gregory Crewdson a grandi et dont ils connaissent chaque recoin. Comme pour ses travaux antérieurs, Crewdson déploie dans ces trois séries d’importants moyens techniques, ceux habituellement mis au service du cinéma. Fort d’une équipe de près de vingt personnes, le photographe propose des scénarios, élabore des mises en scène savamment orchestrées, use de nombreux effets spéciaux [lumière, fumée, etc.] pour renforcer les atmosphères qu’il souhaite créer. La longue phase de postproduction achève de donner à ses séries leur ambiance singulière, leur cohérence, leur caractère implacable. Invariablement, les photographies de Crewdson interrogent et ne s’offrent pas au regardeur: « Je tiens à ce que la question reste toujours ouverte. Sans réponse. D’une certaine manière, c’est le cas pour n’importe quelle photographie: jamais aucune photo ne révèle entièrement sa signification ».1

Le temps semble comme suspendu, un arrêt sur image où Crewdson condense tous les éléments d’un film dans une seule photographie: «Ce que je veux, c’est que le spectateur soit immergé dans un univers, celui de l’image, comme dans un bon film ou dans n’importe quelle œuvre d’art » 2 . Dès lors, Crewdson installe le regardeur dans la position du photographe voire du voyeur: le format, les détails, les symboles qui se répondent d’une photographie à l’autre, d’une série à l’autre invitent à l’observation, à l’immersion, à chercher du sens tout en se tenant en retrait.

Le fil de conducteur de la trilogie est la distance: celle de l’être humain avec la nature, celle entre les êtres et celle de ces derniers avec la société. Série en couleurs, Cathedral of Pines, inaugure l’ensemble et est la plus intime. Réalisée à Becket, là où Crewdson a grandi et vit désormais avec sa compagne, Cathedral of Pines montre des êtres sidérés devant la déliquescence de la société qui les entoure, ces villes moyennes du Nord-Est des États-Unis à la limite de la ruralité. Si les moyens sont ceux du cinéma, les compositions évoquent la peinture classique, en particulier les scènes d’intérieur. La nature est omniprésente et semble reprendre ses droits sur une civilisation en déliquescence. Toujours en couleurs, la série suivante, An Eclipse of Moths, multiplie les références à la littérature [Moby Dick notamment] et fait écho, à travers le nom des rues, à plusieurs présidents américains. Les prises de vues sont réalisées à Pittsfield, à 20 km de Becket, où a grandi la compagne du photographe, ville profondément marquée par la fermeture des usines et les scandales de pollution des sols. L’échec du mythe du Progrès et du rêve américain est patent: les êtres errent comme des fantômes, sont comme absents, perdus, atterrés par les promesses non tenues de leurs dirigeants. Avec Eveningside, les nombreux effets de miroirs et de reflets, les jeux de regards, le titre même des photographies concourent à aborder plus frontalement le rapport des êtres en société. La ville est factice, Becket et Pittsfield sont photographiés, décomposées puis « créées de toute pièce en postproduction. Le terrain est donc familier, mais légèrement décalé, ajoutant du trouble au trouble. Les êtres sont comme identifiés à leur fonction, résignés dans leur condition. Pour le critique Jean-Charles Vergne, « Les individus d’Eveningside, cette ville « du côté du déclin », forment une société sans même en prendre conscience. […] Eveningside constitue l’ultime strate d’un subtil dégradé de l’intime vers le sociétal où le consensus a été vaporisé par un consentement forcé »3 . Le noir et blanc ajoute à la nostalgie d’un idéal égaré en chemin, même si chaque crépuscule appelle le renouveau du jour à venir et que certains clichés évoquent, sinon l’optimisme, du moins l’espoir d’une « échappée » 4 .

Pour cette exposition, le musée Nicéphore Niépce a fait le choix de montrer la série Eveningside aux côtés d’une photographie de chaque série qui la précède dans la trilogie, rendant compte ainsi de la cohérence du corpus et la continuité dans les œuvres de Crewdson entre 2014 et 2022. Si, dans chaque photographie, le temps semble suspendu, voire quasi absent, il n’en est rien: les lieux sont les mêmes, mais les modèles sont récurrents et vieillissent d’une série à l’autre. De fait, une mécanique temporelle est bien à l’œuvre dans la production du photographe, alors même que Crewdson place ses sujets dans « un moment de tergiversation, d’attente, un entre-deux entre un « avant » et un « après ». Une forme de paralysie psychologique » 5. Avec Gregory Crewdson, la photographie a tous les atours du documentaire: elle nous happe par les détails omniprésents, les compositions soignées, le cadrage précis, la lumière. Elle invite à la contemplation. Pourtant, elle n’est que fiction et rapidement le piège se referme: abreuvés de signes discrets, nous ne pouvons que créer des liens, inventer de nouvelles fictions dont les photographies de Crewdson seraient la source, démontrant, si cela était encore nécessaire, la puissance évocatrice du médium.

1. Interview de Gregory Crewdson par Cate Blanchett, in Alone in the Street, Éditions Textuel, Paris, 2021 2. Op. cit. 3. Jean-Charles Vergne in Eveningside, Gallerie d’Italia, Skira, Milan, 202 4. Op. cit.

Gregory Crewdson est né en 1962 à Brooklyn, New York. Il vit et travaille à New York et dans le Massachusetts. Il est diplômé de SUNY Purchase, New York, et de la Yale School of Art, New Haven, où il est maintenant professeur et directeur d’études supérieures en photographies. Figure majeure de la photographie américaine, il met en scène ses photographies comme des films avec acteurs, décors, accessoiristes, storyboards, maquilleurs comme une manière d’évoquer la face noire du rêve américain, mais aussi ses propres drames psychologiques.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Will Write Soon

Photos postales du "nouveau" monde

22.02 ... 18.05.2025

vernissage : samedi 22 février à 11h

Téléchargez le dossier presse ici

Exposition réalisée par Archive of Modern Conflict [AMC] et le Centre d’Art GwinZegal

Commissariat de l’exposition: Luce Lebart [AMC]

Scénographie, montage : équipe du musée Nicéphore Niépce

Toutes les images: © collection privée – AMC

Publication aux éditions

GwinZegal et AMC

Will Write Soon

par David Thomson

17 x 24 cm

couverture souple

184 pages

30 €

ISBN : 9791094060452

_____

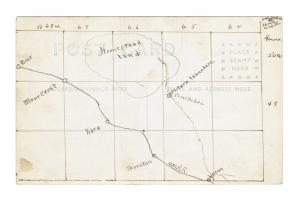

C’est dans les méandres de la vie quotidienne des villages et des campagnes d’Amérique du Nord au début du XXe siècle que nous entraînent ces centaines de photographies issues d’un registre insolite. En anglais, on les appelle « real photo postcard » [RPPC] et en français, « carte photo ». Elles sont à mi-chemin entre photographie argentique et cartes postales. Ce sont des tirages originaux [de vraies photographies et non pas des images imprimées] dont le verso comporte un espace pour y apposer une adresse, un timbre, ainsi que, à partir de 1907, quelques mots. Avant cette date, seule l’adresse était autorisée au dos des cartes, et les messages étaient alors écrits directement sur l’image ou bien autour d’elle.

Envoyer une image de chez soi, une photographie que l’on a faite soi-même ou dont on a fait l’acquisition auprès d’un photographe de passage ou de celui du village : cette pratique connaît un engouement populaire extraordinaire entre 1905 et 1915 dans les zones rurales de l’Amérique profonde. Ce boom de la carte photo est triplement favorisé : par la simplification de l’accès à la pratique photographique, par la baisse remarquable des coûts d’envoi, et enfin par la modernisation et la gratuité des livraisons postales. Les livraisons sont fréquentes, ce dont témoignent les cachets postaux. Ainsi, une carte envoyée d’un village à l’autre pouvait parvenir à destination le jour même ou le lendemain. À un moment où les foyers américains sont loin d’être tous équipés de téléphone, les cartes photo deviennent les liens visuels et verbaux entre des générations d’Américains, qui, souvent nouvellement installés, vivent loin des grandes villes.

« Je serai de retour jeudi si tout se passe bien. » ; « Le chien est malade. Il a dû être éthérisé. » ; « C’est là que je passe la plupart de mon temps. » ; « Comment sont ces photos que tu as prises de nous ? » ; « Là où il y a une croix, c’est mon cousin. » ; « La tempête est passée pas loin mais elle nous a épargnés. ».

L’exposition Will Write Soon met en avant les qualités esthétiques et documentaires de près de 250 photographies qui ont le plus souvent été prises par des amateurs. La matérialité de ces souvenirs timbrés du quotidien est soulignée, et le dos des images est donné à voir.

L’exposition Will Write Soon repose sur la collection de cartes photographiques constituée par le collectionneur et auteur David Thomson, qui en livra une première vision originale dans son livre Dry Hole publié en 2022 chez Morel Books et AMC. Will Write Soon prolonge cet ouvrage en proposant cette fois une rencontre avec les images « telles qu’elles sont ».

Bureau de poste

« Post office ». Ces mots sont peints en lettres majuscules blanches sur le toit d’un baraquement de fortune, une construction en bois posée à même le sol en terre battue. Sous l’appentis et à quelques mètres d’écart l’un de l’autre, un homme et une femme − deux employés du service postal ? — ont pris une pose improvisée.

Semblant tout droit sorti d’un western, ce bureau de poste ressemble à ceux que l’on rencontrait dans les petits villages ou bien encore aux croisements de routes traversant des terres moins peuplées. Ceux-ci restèrent pendant longtemps les maillons forts des liens entre les ruraux et l’extérieur. On s’y rendait à pied, à dos de mule ou à cheval, pour y chercher et y apporter son courrier.

En 1903, année de l’introduction par Kodak de son appareil spécifiquement conçu pour les cartes photos, environ 7,5 millions de cartes postales ont été envoyées aux États-Unis. En 1906, les cartes postales à 1 penny, et parmi elles les cartes photo, ont généré une augmentation de 35% du volume du courrier envoyé par voie postale dans le pays.

Waiting for U

Postée le 30 novembre 1906 depuis le petit village d’Ansonia, dans le comté de Darke, à l’ouest de l’Ohio, cette carte photo a parcouru plus de 2000 kilomètres à vol d’oiseau pour rejoindre le Colorado. Au dos de la carte, le nom et l’adresse du destinataire « Mrs H. Wolf, 1820 Hill Street, Boulder » apparaissent sous le timbre et les mentions d’usage « Côté réservé à l’adresse » et « Carte postale ».

À côté de la photographie, les quelques mots sans fioritures sont bien à l’image de ceux qui jalonnent les correspondances privées des cartes photo. En lien avec des images du quotidien et plus particulièrement de « chez soi », s’y expriment l’attente d’êtres proches, comme le désir de se voir ou de se revoir: « Maman envoie ses meilleures salutations et dit qu’elle t’attend » ; « Tu reviens quand? » ; « Venez nous rendre visite ».

Souvent rédigés à la hâte et dans des espaces limités, les écrits des cartes photos ressemblent à ceux des SMS contemporains [Short Message Service]. Les mots eux-mêmes sont raccourcis et remplacés par des lettres: « You » devient « U » dans « Watling for U » de cette carte d’Ansonia.

Home Sweet Home ?

Les messages courts, injonctions, assertions ou exclamations qui complètent les images, en infléchissent parfois la lecture. C’est le cas d’une carte photo d’une plaine aride qui, photographiée depuis un point de vue légèrement en hauteur, semble s’étendre vers l’infini. En son centre, trois éléments contrastent avec sa platitude: une maison en bois semblant encore en construction, une grange et une calèche sans cheval. Aucune âme qui vive dans ce paysage hivernal. Le propriétaire est absent, et pour cause, il est probablement en train de prendre la photographie, à moins qu’elle n’ait été arrachée au temps et à l’espace par un opérateur de passage?

Une chose est sûre, l’ajout sous l’image d’un point d’interrogation à la locution « Home Sweet Home? » rappelle l’âpreté des situations auxquelles sont confrontés ceux qui s’installent. L’origine de cette formule idiomatique, qui évoque la douceur du foyer domestique, remonte aux paroles de la chanson [1823] du poète et acteur américain John Howard Payne. La formule apparaît régulièrement sur les cartes photo, au moins autant que le « J’habite ici maintenant » mais pas aussi fréquemment que la promesse répétée du « Je t’écris vite ».

« Ici » et « là»

S’il est un sujet qui revient régulièrement dans les correspondances photographiques, c’est bien ce que l’on vient de faire, ou bien ce que l’on s’apprête à faire, le tout étant lié à l’endroit où on est et où on vit à ce moment même, c’est-à-dire quand on s’écrit: «C’est là que je passe la plupart de mon temps», «C’est ici que je vis désormais».

Dans les images, un signe en forme de croix, manifestation visuelle des adverbes de lieu « ici » et « là», les remplace. « Là où il y a une croix, c’est mon cousin. » La flèche joue parfois le rôle de la croix, comme dans cette carte dessinée au dos de la photographie d’une cabane en rondins perdue entre l’Idaho et le Dakota du Sud, dans une forêt du Wyoming. Sur la carte, la flèche désigne ici l’endroit où la photographie a été prise: « Photo prise ici ».

Trophées

Une paire de souliers semble sortie d’une des peintures de Van Gogh réalisées trente ans plus tôt. Ou bien annonce-t-elle celle dont Charlot fera son souper deux décennies plus tard dans La Ruée vers l’or ? Difficile de ne pas penser au photographe Robert Frank en regardant cette image dans laquelle l’écrit et l’image fusionnent. Les mots « Vendues », « Deux ans de service » ont été inscrits sur le négatif. Ici, la gélatine argentique a été creusée grâce à une pointe et ils apparaissent en noir. Là, ils ont été dessinés avec un vernis opaque qui obstrue le passage de la lumière et fait apparaître les lettres en blanc sur le tirage.

Ces godillots sans lacets, chaussures de travail épuisées faites de bosses et de creux, ont été usés jusqu’à la corde. La photographie n’évoque pourtant pas la misère mais plutôt la fierté, on exhibe ces chaussures comme des trophées, hommage au courage face à la dureté des conditions de vie et du travail agricole ou de la mine, hommage encore à ceux qui sont sur les routes et se déplacent. Encore un exemple qui rappelle combien les cartes photo ne reflètent pas la vie ni le quotidien de la haute société, mais plutôt des catégories sociales moins privilégiées, classes moyennes ou populaires qui n’ont que peu d’accès ou de liens avec d’autres types d’imageries ou de moyens de communication.

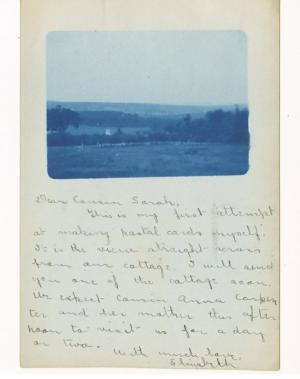

Une pratique féminine

Plusieurs cartes photo témoignent d’une pratique féminine répandue au tout début du XXe siècle dans les zones rurales d’Amérique du Nord. Telle image envoyée par « Elisabeth » à sa « Cousine Sarah » a parcouru près de 5000 kilomètres. Elle a été envoyée de Concord en Californie sur la côte ouest, à Vermont, à l’autre bout du pays, sur la côte nord-est. Dans l’espace vierge réservé sous l’image, Elisabeth explique qu’il s’agit de son premier essai de carte photo faite entièrement par elle. Comme l’inventeur de la photo Nicéphore Niépce quatre-vingts ans plus tôt, la jeune femme a photographié ce qu’elle voit depuis sa maison, « c’est la vue juste devant notre maison ». Elle promet ensuite d’envoyer aussitôt une image montrant cette fois la maison elle-même. La photo[1]graphe a ici utilisé un papier cyanotype produisant des images bleues. Ces papiers cyanotypes furent proposés comme alternative aux teintes gris-noir des papiers gélatino-argentiques. Les cyanotypes postaux restèrent populaires jusque dans les années 1920. Ils étaient simples à produire, leur traitement se réduisant à un rinçage.

Désastres

Les événements funestes sont une manne pour certains photo[1]graphes, qui en tirent profit en les produisant en quantité avant de les commercialiser. Chacun peut ainsi les partager avec des proches plus ou moins lointains. Ici, l’incendie d’un garage ou celui d’un immeuble; là, le déraillement d’un train ou encore les dégâts matériels ou humains causés par un cyclone, une tornade, une tempête ou une avalanche.

Lorsque l’engouement pour les cartes postales photographiques s’empare de l’Amérique rurale au début du XXe siècle, les images photographiques commencent tout juste, grâce à la similigravure, à s’immiscer dans les textes des journaux. À la même époque, en 1905, les services postaux mettent en placent un tarif extrêmement favorable à l’envoi de cartes photos [de l’ordre de un penny]. À cette mesure s’ajoute la généralisation, en 1906, du principe de rural free delivery.

Pour accéder à leur courrier, ceux qui habitent loin des villes n’ont désormais plus nécessairement à se rendre au bureau de poste lointain qui leur est attribué. On peut désormais recevoir des images postales chez soi. C’est alors le moyen le plus rapide de faire parvenir de l’information, de « l’actualité en images » dans les campagnes. Les photographes en eurent l’intuition lorsqu’ils stimulèrent l’utilisation de la carte photo dans ce sens, bien avant que la radio ne pénètre les foyers.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Prix impression photographique des Ateliers Vortex :

Prune Phi, Bottoms up

22.02 ... 18.05.2025

vernissage : samedi 22 février à 11h

Téléchargez le communiqué de presse ici

Dans un travail mixant sculptures, objets et photographies, Prune Phi explore les traces, les points d'ancrage, les lacunes de ce qui fait mémoire. L'interpénétration de souvenirs individuels et collectifs, de photographies de famille, d'imagerie officielle et d'objets exotisants devenus ordinaires, matérialise la complexité d'un récit de l'immigration vietnamienne.

"Bottoms up" (2025) est une installation composée d’étagères, d’un vaisselier, de verres à saké, d’images personnelles et d’archives collectées au Musée Nicéphore Niépce abordant l’invisibilisation des corps et des récits liés aux diasporas vietnamiennes dans le sud de la France.

La Rizière

était le nom du restaurant de mes grands-parents dans l’Aude. Je me souviens des bols en porcelaine aux motifs bleus reposant sur les tables, de l’odeur chaleureuse du riz cuit se mêlant à la nausée des haleines imprégnées de saké. Là, le riz est consommé non seulement comme aliment, mais aussi comme objet de fétichisation et de rituel. Les plats sont associés à de l’alcool de riz, servi dans des verres à saké ornés d’images kitsch de corps asiatiques cachés — reflétant le regard occidental tout en déformant leur signification culturelle.

Pendant ma résidence, j’ai exploré les archives liées aux origines des rizières en France, le rôle des travailleurs forcés indochinois dans l’introduction de la riziculture lors de la Seconde Guerre mondiale en France. La recherche m’a emmené plus loin, je me suis intéressée aussi à ce qui fait écho : les plats à base de riz et l’alcool de riz, les croyances liées à cette céréale, les écosystèmes aquatiques de la rizière et à leurs organismes vivants, ainsi qu’aux représentations des hommes et femmes asiatiques vues d’un point de vue occidentalisé. J’ai collecté des verres à saké que j’ai réparé en remplaçant les images de nu·es par les images collectées. Ces verres réparés deviennent des témoins résistants, reflétant une mémoire recomposée qui interroge l’effacement des corps et des récits. »

Prune Phi

Ce projet photographique, primé et produit par Les Ateliers Vortex et le musée Nicéphore Niépce, s'inscrit dans le cadre de neuvième édition du Prix Impression photographique soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Benoît Henri Tyszkiewicz,

Entre Lituanie et France

09.11.2024 ... 19.01.2025

vernissage : vendredi 22 novembre à 10 h

Téléchargez le dossier presse en français, et en anglais.

Le comte de Raudondvaris Benoît Henri Tyszkiewicz [1852-1935] est l’un des pionniers de la photographie d’art en Lituanie. Orphelin à l’âge de huit ans, il est emmené de Lituanie par son grand-père pour vivre à Paris en 1862. Bien qu’il ait vécu en France, puis dans d’autres pays, il n’a cessé de revenir en Lituanie et d’enrichir régulièrement sa résidence à Raudondvaris de livres et d’œuvres d’art ramenés de ses voyages. En tant que représentant de l’une des familles aristocratiques les plus célèbres et les plus riches de Lituanie, le comte avait la possibilité d’utiliser les meilleures technologies de l’époque et fut l’un des premiers à acquérir toutes les nouvelles innovations photographiques.

Membre de la Société française de photographie dès 1884 et du prestigieux Photo-club de Paris en 1898, il participe à partir de 1894 à des expositions et ses photographies sont éditées dans les publications importantes aux côtés des plus célèbres photographes pictorialistes français de l’époque, Constant Puyo, Robert Demachy, etc. On estime que les vingt années de pratique de Tyszkiewicz composaient un fonds d’environ 20000 tirages et négatifs. Longtemps restée inconnue, on pensait sa production en grande partie disparue, détruite pendant la Première Guerre mondiale. Mais en 1993, le musée Nicéphore Niépce acquiert 86 tirages du photographe. Depuis, plus de sept cents photo[1]graphies ont été découvertes et sont actuellement conservées en Lituanie. En 2024, ce sont neuf albums reliés de photographies de Tyszkiewicz qui ont été achetés par un collectionneur lituanien, deux de ces exemplaires sont présentés dans l’exposition. Les photographies de Tyszkiewicz rassemblent des autoportraits, des portraits de sa famille et de son cercle d’amis, de leurs loisirs et de leurs voyages à l’étranger et de ses lieux de résidence en France et en Lituanie. L’œuvre de Tyszkiewicz correspond pleinement aux tendances photographiques européennes de l’époque et n’a pas d’équivalent en Lituanie.

Cette exposition est organisée dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France 2024. Elle réunit 101 planches comprenant 333 photographies, ainsi que deux albums et des ouvrages, provenant des collections du musée Nicéphore Niépce, de collectionneurs privés et de quatre musées lituaniens.

Commissariat de l’exposition:

Dainius Junevičius

Emmanuelle Vieillard

Audrey Lebeault

Scénographie, montage: équipe du musée Nicéphore Niépce

Coordination: Vilija Ulinskytė-Balzienė

Laura Auksutytė

Coproduction:

Musée Nicéphore Niépce

Kauno Rajono Muziejus

Aušros Muziejus, Šiauliai

Prêteurs:

Kauno Rajono Muziejus, Kaunas

Fotografijos Muziejus,

Aušros Muziejus, Šiaulia

Gražina Petraitienė, Vilnius

Dominykas Šaudys

& Regina Šemiotaitė, Kaunas

Lietuvos Nacionalinis

Dailės Muziejus, Vilnius

Kretingos Muziejus, Kretinga

Musée Nicéphore Niépce

Chalon-sur-Saône

La saison de la Lituanie en France 2024

Se voir en l’autre/Kitas Tas Pats

Décidée par les présidents français et lituanien, la Saison de la Lituanie en France se déroulera du 12 septembre au 12 décembre 2024. Point de départ d’un renouveau des échanges culturels franco[1]lituaniens, la Saison de la Lituanie en France présentera au public français la Lituanie contemporaine et sa culture à travers les formes les plus diverses: performances, expositions, spectacles, projections, débats, conférences, gastronomie… Elle a aussi pour objectif d’initier des coopérations de long terme entre les institutions et créateurs lituaniens et leurs partenaires français.

À travers trois grandes thématiques — Voisinage global, Diversité et identités, Imagination débridée — la programmation de la Saison couvrira un large éventail de phénomènes culturels contemporains, de media et de thèmes d’actualité, en suscitant des explorations créatives et une réflexion sur le passé, le présent et les futurs possibles et en abordant les valeurs essentielles de l’Europe: la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, les droits humains, la créativité et la résilience face au changement climatique. Portée par l’idée que « l’autre est toujours différent mais jamais complètement autre» comme l’a écrit le philosophe lituanien Viktoras Bachmetjevas, la Saison de la Lituanie en France a pour ambition de réunir nos deux pays pour mieux se comprendre et d’offrir une programmation collaborative et inclusive qui encourage chacun d’entre nous à se voir en l’autre.

Commissaire Générale:

Madame Virginija Vitkienė [Lituanie],

docteur en histoire de l’art et critique d’art,

commissaire d’expositions d’art contemporain [2004-2022],

directrice artistique de la Biennale de Kaunas [2009-2017],

directrice générale de Kaunas 2022 – Capitale européenne de la culture [2018-2023]

![Benoît Henri Tyszkiewicz Paris [?], Benoît Henri Tyszkiewicz en costume tyrolien 1893 © musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône Benoît Henri Tyszkiewicz Paris [?], Benoît Henri Tyszkiewicz en costume tyrolien 1893 © musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/benoit-henri-tyszkiewicz/image-62/65194-1-fre-FR/image-6_smartphone.jpg)

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Jean-Christian Bourcart

La vie est un rêve et les images en sont la preuve

09.11.2024 … 19.01.2025

vernissage : vendredi 15 novembre à 18h45

Télécharger le dossier presse

La photographie est en constante mutation depuis son invention au début du XIXe siècle. De l’artiste-auteur revendiqué à l’amateur qui saisit son quotidien, de la captation compulsive au portrait de studio, les photographes ont su s’emparer des évolutions successives du médium photographique pour tenter de saisir leur réel et partager leurs visions. Le phénomène s’est accéléré avec l’émergence du «numérique», la démocratisation du smartphone et le développement des réseaux. Aujourd’hui l’intelligence artificielle remet profondément en cause le métier de photographe et crée de nouveaux types d’imaginaires. Tandis que le musée Nicéphore Niépce défend l’idée qu’il y a autant de pratiques photographiques qu’il y a de praticiens, accompagner des photographes dans leur cheminement, étudier leur archive et les exposer au public éclaire le rapport que nous entretenons tous avec la photographie, alors que les apports croissants des technologies de génération d’images remettent en cause nos certitudes.

Jean-Christian Bourcart a confié son fonds photographique au musée Nicéphore Niépce en 2016: négatifs, planches contacts, tirages d’exposition, archives de différentes natures. Ce fonds est exemplaire à plus d’un titre tant il est riche de diversité, de points de vue, de formes, de pratiques, tandis que Bourcart a traversé les époques en quelque quarante ans de carrière. Sans jamais cesser de porter un regard à la fois attentif et critique sur le médium et son évolution. Sans jamais s’enfermer dans une voie ou dans une autre.

Photographe de mariage, photographe de presse, photographe corporate, indépendant ou diffusé en agence [Rapho, Getty], artiste n’hésitant pas à faire cohabiter images photographiques et images animées, Bourcart a expérimenté les évolutions technologiques de son temps [transition argentique/ numérique, cinéma, réseaux sociaux, algorithmes] tout en s’interrogeant constamment sur les modes de production des images, leur destination, leur circulation, leur réemploi et leur réception. Depuis ses débuts à Libération dans les années 1980, le photographe a inlassablement testé les certitudes et les a priori autour de la photographie et expérimenté ses multiples possibilités de déploiement.

Ses différentes séries, qui ont progressivement quitté les pages imprimées des magazines pour s’exposer sur les cimaises des galeries et des musées, reflètent les réflexions de l’auteur quant aux images photographiques, leur rapport au réel et leur perception par le public. Photographe voyeur [cf. l’exposition que le musée lui a consacré en 2018, Une excuse pour regarder], Jean-Christian Bourcart a prélevé le réel, accumulé, organisé, réorganisé, tenté de trouver du sens et interrogé les sens, les siens et ceux des autres: «Au début, je croyais que je devais aller quelque part, que j’avais des choses à accomplir. Mais on se trompe toujours sur les motifs. J’oublie que je cherche juste à me souvenir. Quelque chose autour du non-sens primordial. L’espace entre deux lignes, deux vies, deux mots. »1

Tandis que le photographe semble errer sans but, cet apparent détachement est mis au service d’un questionnement permanent de son activité de photographe [de son statut] et de la perception du réel qu’elle induit ou génère, par lui et pour les autres. Il en résulte une œuvre extrêmement cohérente, en dépit d’une apparente hétérogénéité, explorant les limites du photographique, au point qu’elle semble parfois avoir été réalisée par différents auteurs: « Je me reconnais bien dans la phrase de Marcel Duchamp: ‘Je me suis forcé à me contredire pour éviter de me conformer à mon propre goût.’ J’assume le côté paradoxal de ma production, je laisse le spectateur tirer ses propres conclusions, voir où ça le touche, où ça le séduit, où ça le gêne, où ça l’ennuie. Évidemment, on ne fait jamais n’importe quoi et quelque chose se construit. On essaie d’y lire une cohérence et ce qui se révèle, c’est peut-être le portrait protéiforme de quelqu’un d’ordinairement complexe à travers une époque qui change vite. »2

1. J.-C. Bourcart, Naître sans cesse, L’Écailler, 2024

2. Art Press nº526, novembre 2024, entretien avec Étienne Hatt

Points de jonction entre les époques, les carnets new-yorkais de Bourcart sont les traces matérielles les plus concrètes de sa recherche constante de formes nouvelles pour interroger à la fois le réel et sa transcription en photographies. Alors que le photographe s’installe à New York au début des années 2000, que la photographie risque de devenir qu’un simple pis-aller alimentaire trop formaté, il s’en va déambuler dans la ville photographier ce qui l’entoure. Ainsi, pendant sept ans, il accumule et range les images produites dans des petits albums plastifiés, comme une façon d’appréhender la ville tentaculaire et ses habitants: « Ce ne sont pas là des albums, auxquels l’on réserve communément le privilège de figurer une vie familiale ritualisée, dont les étapes se succèdent nécessairement, ne laissant paraître que le meilleur, que l’on confond d’ailleurs avec le plus mémorable. Les carnets de Bourcart tiennent un peu de la forme-atlas mais n’en sont pas à proprement parler; c’est plutôt à force d’images, à force de rassemblements d’images qu’ils s’en approchent, mais ils n’ont pas la prétention totalisante – quoique toujours en échec – dont se parent les atlas sur les sujets dont ils traitent. […] Précisément, de ce grand répertoire d’images qu’a formé Bourcart dans ses années new-yorkaises, comme un archéologue aurait tenu son carnet de fouille, s’impose quelque chose comme un abécédaire visuel pour enfant, singulier et hérétique, dans les marges de l’alphabet et de tout ce que le langage appelle de normes, préparé pour un enfant à qui on ne saurait mentir et à qui on aurait donc tout dit. […] Ces carnets, produits sans but et pourtant offerts à qui de droit et à qui veut bien, dessinent ainsi les galeries d’une mine, parce qu’on y descend dans les bas-fonds grouillants de l’activité humaine, qui nous sont suggérés ou exposés dans leurs aspects les plus sombres; mais en fin de compte, ils nous conduisent aussi aux origines du volcan qu’ils façonnent […] parce qu’en rejaillissent systématiquement des instants de grâce volés à la crudité du réel. »3

Considérés ainsi, ces carnets redécouverts à l’occasion de la donation du fonds de l’auteur au musée Nicéphore Niépce, apparaissent comme la quintessence de sa démarche, une accumulation qui ne se contente pas d’exister pour elle-même. Plus seulement l’avatar d’une pratique ô combien commune de catalogage visuel du monde, mais bien la poursuite d’un programme [in]conscient d’interrogation des images photographiques et de leur destinée: «Ainsi vont les carnets de Bourcart qui, de proche en proche, en prélevant presque compulsivement des fragments d’un réel par définition partagé et singulier à la fois, dessinent une multitude d’intentions qui s’alimentent entre elles. Ils commencent à faire œuvre, non pas comme l’œuvre qu’on attend de la carrière d’un artiste, mais ils commencent à œuvrer à quelque chose: à inaugurer un récit, une façon de phraser le monde par les images. Le fragmentaire finit par cimenter une unité, et des éléments épars catalysent un regard, mais qui n’aurait rien d’autoritaire ni de surplombant: un regard polymorphe, incertain, dubitatif et inquiet, un regard sensible à ce qu’il voit, un regard toujours troublé par ce qu’il voit et qui lui donne le désir d’en voir toujours plus, c’est-à-dire de risquer toujours plus gros. »4

Placés à l’entrée de l’exposition, une rétrospective qui ne dit pas son nom, les carnets new-yorkais de Jean-Christian Bourcart donnent des clefs de lecture de son œuvre, tout en brouillant les pistes. Ils sont comme un entre-deux, à l’instar d’un songe où illusions et réalité s’entremêlent. De l’observation du réel à la captation, de l’agglomérat d’images rassemblées en carnets à leur recomposition en séries factices, sources potentielles de nouveaux corpus, c’est le cheminement du photographe qui transparaît, à la fois flottant et déterminé. Derniers avatars de sa pratique argentique, les carnets ne sont pourtant pas le point final. Nous ne sommes pas obligés de croire Bourcart lorsqu’il affirme: « J’aime toujours ce médium, son pouvoir extraordinaire de se saisir de l’instant, de le sauver et de le tuer en même temps, même si je reconnais rationnellement son artificialité, sa qualité de leurre absolu mais je n’ai plus besoin de tout ‘saisir’ compulsivement comme ça a pu être le cas. » 5

Depuis 2020, sa compulsivité a trouvé écho dans les possibilités infinies des algorithmes d’I.A. Ses posts réguliers sur les réseaux sont là pour en témoigner. Les dernières recherches de Bourcart avec les intelligences artificielles sont comme de nouveaux carnets, «qui semblent vouloir garder la mémoire de ce qui a été rêvé au cours d’une nuit – d’une vie, somme toute – agitée, confuse, tentaculaire. Ils accumulent les images comme on rédigerait un mémorandum, parce que ‘la vie est un rêve et les images en sont la preuve’. »6

3. Guillaume Blanc-Marianne, in Les carnets new-yorkais, Atelier EXB, Paris, 2024

4. Guillaume Blanc-Marianne, in Les carnets new-yorkais, Atelier EXB, Paris, 2024

5. Art Press nº526, novembre 2024, entretien avec Étienne Hatt

6. Guillaume Blanc-Marianne, in Les carnets new-yorkais, Atelier EXB, Paris, 2024 L’ouvrage Carnets new-yorkais [Atelier EXB, à paraître le 7 novembre 2024] accompagne l’exposition. Cette édition a bénéficié du soutien des Amis du musée Nicéphore Niépce

Commissariat de l’exposition:

Jean-Christian Bourcart

Guillaume Blanc-Marianne

Sylvain Besson Scénographie, montage: équipe du musée Nicéphore Niépce

Remerciements:

Les Amis du musée Nicéphore Niépce

Canson

La Maison Veuve Ambal

Charlotte Boudon Philippe Artières

Nathalie Chapuis

C.O. Jones

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Oscura

Une pratique collective du sténopé

29.06...29.09.2024

inauguration : samedi 29 juin à 11h

Téléchargez le dossier presse ici

Commissariat de l’exposition :

Elisabeth Towns et Jean-Michel Galley, Oscura

Brigitte Maurice-Chabard, musée Nicéphore Niépce

Scénographie, montage: équipe du musée Nicéphore Niépce

Le musée remercie

Le Bec en l’Air

La société des Amis du musée Nicéphore Niépce

Fondée au début des années 1990, l’association Oscura fait œuvre collective autour de la pratique du sténopé. Procédé photo[1]graphique aisé à mettre en œuvre [une boîte, un trou, une surface photosensible], plus simple déclinaison de la camera oscura des anciens, le sténopé est l’occasion pour Oscura de créer du lien par l’entremise d’une centaine d’ateliers organisés un peu partout, de Saint-Denis à Bamako, du Havre à Sarajevo depuis près de 35 ans.

Chaque intervention d’Oscura repose sur sept caractéristiques présentées dans l’exposition: «Mise en boîte», «Lieux à prendre», «Courants d’air », «Le corps pose», «Les loges de la lenteur », «Trans-Plantations», «Souffles frontières». Déclinées au sein des ateliers, ces caractéristiques interrogent notre rapport au monde et sa représentation.

Tandis qu’aujourd’hui, il n’a jamais été aussi simple de faire des photographies, que le numérique offre la «perfection» pour reproduire le réel, qu’une simple pression du doigt sur l’écran d’un smartphone «standardisé» saisit ce que l’on voit au plus près, Oscura renouvelle la question de la production des images photographiques. Chaque participant aux ateliers d’Oscura fabrique sa propre chambre photographique, choisit le positionnement du trou et se confronte au temps long, à la réflexion quant au positionnement de la boîte, à l’expérimentation des déformations de l’image induites par la forme de son «appareil ».

Les préoccupations d’Oscura rejoignent celles du musée Nicéphore Niépce: la photographie ne saurait se réduire à une pratique, à un protocole, à des certitudes. Mais elle est manifestement un formidable moteur d’histoires, singulières et collectives.

Oscura : sept apprentissages

1 . Mise en boîte

La photographie au sténopé est une pratique contemporaine. À l’inverse des pionniers de la photographie qui cherchaient à gagner du temps, l’association Oscura prend le parti de la lenteur dans un monde pressé. Toutes ces images-temps sont collectives; elles affirment la coexistence de l’autre et de soi-même, elles explorent l’aura d’une nouvelle liberté en photographie. Le sténopé, c’est aussi une histoire de petit trou et de boîte. On peut bien sûr l’acheter, mais Oscura a toujours préféré fabriquer ses chambres avec une boîte en fer résistant au soleil et à la pluie. Se mettre en quête d’une boîte, c’est déjà découvrir un territoire et ses habitudes. Biscuits, boutons et boulons seront délogés. La taille de la boîte déterminera celle du négatif papier et donc de l’image. On met du temps à choisir l’endroit où percer le sténopé: au flanc ou sur le couvercle? Moment crucial. Commence l’expérimentation de la lumière. Une vignette, un reflet, du hasard au calcul, chaque essai personnalise les chambres.

2 . Lieux à prendre

Après la quête de la boîte vient le moment d’apprivoiser les lieux. Avant la prise de vue, il faut tourner avec sa boîte, la suspendre, l’accrocher, la renverser ou la scotcher. Elle peut aussi rester dans les mains, le flou s’invite et déplace les lignes. Faire une image au sténopé, c’est avoir fait tout le tour d’un espace pour trouver où nicher la boîte. C’est chercher le soutien d’un bâton ou d’une pierre, l’hospitalité d’une branche, d’un rebord de mur ou d’une barrière. À chaque fois, il faut évaluer la direction possible ou imposée, la souplesse et la résistance d’un perchoir, la force du vent et les parcours de l’ombre ou des courants. Pourtant rien n’est exclu tout à fait, ni une rafale, ni une chute, ni un choc, une dérive des éléments du dedans et du dehors.

3 . Courants d’air

En sténopé, pas de réglage de l’ouverture. Une fois percé le petit trou, seule l’intensité de la lumière et l’émulsion peuvent varier. Pour mieux partager l’acte photographique Oscura a choisi de travailler avec du papier photo[1]sensible [noir et blanc] comme négatif. Ces facteurs induisent de longs temps de pose. Souvent, le corps qui veut être photographié ne mesure pas bien l’effort qui lui sera demandé. Habitué à l’instantané entre le clic et le clac du déclencheur, il prend la pose et s’étonne de ne pouvoir la garder. Les baskets neuves, le rouge à lèvres, les belles tenues du dimanche, n’y peuvent rien: le corps glisse, se décale, tressaille et se tend. Quand il s’en rend compte, poser devient pour lui un bras de fer contre le temps. Il est souvent trop tard. L’épreuve gardera la trace de cette lutte.

4 . Le corps pose

Puis la pose devient pause. Qui cherche un portrait va devoir s’accoutumer aux longues secondes au cours desquelles les muscles s’allongent ou se tendent dans une parenthèse temporelle. On s’éloigne de l’instantané pour que l’image de soi éclose d’une durée. La pensée s’assemble dans un étrange dialogue avec soi Oscura: sept apprentissages 3 ou avec ce qui est déjà un peu le devenir d’un autre. Le corps cherche le confort, prend appui, s’adosse ou se couche. Il se repose. Il est prêt pour une traversée face au temps. Commence un voyage dans l’obscurité de la chambre ouverte sur la persistance du cœur et du corps. Les lieux mêmes dans lesquels se déploient ces pauses s’affranchissent du quotidien.

5 . Les loges de la lenteur

Au fur et à mesure, les risques de la durée deviennent un besoin, une aventure bouleversant les limites de la conscience et de la perception. Pendant des heures d’ouverture du sténopé, les corps ont pu se fondre dans les lignes et les surfaces, dans la confusion des nuits et des jours. Après avoir délicate[1]ment posé sa boîte sur l’armoire, un corps ouvre le lit et rêve à l’inscription sympathique d’un désir silencieux, et au matin referme la couverture comme celle d’un livre qui continuerait de s’écrire, sans auteur. Dans la cave, le jour passe à écouter des feux follets dont on ne sait ni d’où ils viennent, ni où ils se cachent quand gronde la fermentation. Tandis que lève la pâte du boulanger, seule l’obsession des machines évoque les heures du travail de l’aube tandis que dans l’angle d’un cloître, toutes les prières s’amoncellent pour que le temps s’évanouisse enfin.

6 . Trans-plantations

C’est le rapport entre le volume de la boîte et la taille du sténopé qui fait varier la profondeur de champ et offre la multitude des plans possibles. Au départ, Oscura voulait calculer au mieux cette relation fondamentale et harmonieuse afin de générer le meilleur diaphragme possible. Il est dit que poussée à l’extrême cette relation permet à certains astronomes de bénéficier de profondeurs de champ infinies, ouvrant à des observations inacces[1]sibles aux meilleurs télescopes. Les premiers pas furent souvent dédiés à cette quête d’exactitude, Du grand horizon, Oscura s’est rapproché du lieu pour découvrir les profondeurs plus intimes, de l’étroite rue de Naples, de la cour fermée à Mopti, ou de la fragile caravane de Shutka. Un sténopé pour se laisser voguer vers d’étranges champs et perspectives.

7 . Souffles frontières

Par le sténopé, le jeu des plans en arrive à une confusion entre le dehors et le dedans. Et comme par un baiser impossible entre deux mondes qui devaient se tenir éloignés, les proportions sont abolies. Étonnement. Ici la pierre s’est faite chair. On dévale une main, on escalade un pied, on saute de doigt en doigt pour arriver à une feuille qui lui servira de hamac. Ce monde-là sait faire du grand avec du petit. Il ne déforme rien, il exagère. La cartographie du sténopé ignore la boussole et l’échelle métrique des distances à franchir. Distorsion et pliage de l’espace, en s’approchant à l’excès on ne s’éloigne jamais aussi bien du connu. Un sténopé pour passer de l’autre côté du miroir de la photographie.

Jean-Michel Galley & Élisabeth Towns Association Oscura

Un livre accompagne l’exposition:

Oscura

éditions le bec en l’air

ISBN 978-2-36744-190-0

36 euros

Cette édition a bénéficié du soutien de la Ville de Chalon-sur-Saône et du ministère de la Culture.

Commissariat de l’exposition :

Elisabeth Towns et Jean-Michel Galley, Oscura

Brigitte Maurice-Chabard, musée Nicéphore Niépce

Scénographie, montage: équipe du musée Nicéphore Niépce

Le musée remercie

Le Bec en l’Air

La société des Amis du musée Nicéphore Niépce

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Demain est un autre jour

Grande commande pour le photojournalisme

29.06...29.09.2024

inauguration : samedi 29 juin à 11h

Commissariat de l’exposition:

Sylvain Besson, musée Nicéphore Niépce

Scénographie, montage: équipe du musée Nicéphore Niépce

Le musée remercie la Bibliothèque nationale de France, en particulier Sylvie Aubenas, Héloïse Conésa et Emmanuelle Hascoët et la société des Amis du musée Nicéphore Niépce

Tandis que la France se remettait plus ou moins facilement de la pandémie de COVID, deux cents photographes, à l’occasion d’une Grande commande pour le photojournalisme, dans le cadre de France Relance et sous l’égide de la Bibliothèque nationale de France, se lançaient dans une aventure sans précédent, avec un seul objectif: rendre compte de la remise en route du pays, qui comme le reste de la planète s’était retrouvé brutalement à l’arrêt des mois durant.

Face à la stupéfaction, l’inimaginable, le deuil, le boule[1]versement de nos habitudes et de nos certitudes, deux cents propositions, deux cents reportages couvrent la France entre 2021 et 2022, telle une «Radioscopie de la France». Vaste programme, dont il n’est pas aisé d’identifier une cohérence d’ensemble ou d’extraire des séries qui se dégageraient des autres par leur puissance d’évocation. La force de cette commande réside justement dans cette hétérogénéité de regards, dans cette œuvre collective qui prélève durant deux années des morceaux de France et de la vie des Français, sans omettre un seul territoire [de Métropole et d’Outre-mer] tout en s’efforçant de n’oublier personne [dans la mesure du possible tous les âges et toutes de catégories sociaux-professionnelles] même si avec 200 reportages «seulement », il est impossible d’être exhaustif.

Ce temps long offert aux photo[1]graphes est celui du reportage photojournalistique, qui autorise à s’approprier un sujet, identifier et rencontrer les bonnes personnes [témoins, chercheurs…], choisir sa méthode, réfléchir à une narration puis produire une forme de restitution qui fait sens, informe et questionne. Cette Radioscopie de la France illustre, ô combien, la formidable capacité de la photographie à raconter, témoigner, éclairer, interroger. Chacun des 200 auteurs sélectionnés a pu prendre le temps de prendre son temps [une année chacun] pour construire son essai photographique, loin des impératifs de l’urgence de l’actualité et imaginer la configuration la plus efficace pour transmettre ses prélèvements du réel.

Le musée Nicéphore Niépce a choisi d’accompagner la Grande commande pour le photojournalisme par la présentation des travaux de 14 photographes: Ed Alcock, Jean-Michel André, Aurore Bagarry, Sylvie Bonnot, Julie Bourges, Céline Clanet, William Daniels, Hélène David, Pierre Faure, Marine Lanier, Olivier Monge, Sandra Reinflet, Sarah Ritter, Bertrand Stofleth. Alors que le musée Nicéphore Niépce tend à l’exhaustivité, collectant, étudiant, exposant toute la photographie, sous toutes ses formes, de l’invention du procédé à nos jours, ces quatorze propositions traduisent autant d’approches singulières qui accompagnent le musée dans sa réflexion sur le médium tout en traitant d’enjeux actuels, ceux du monde post-COVID. Pour l’exposition, le musée a choisi d’offrir aux photographes la possibilité d’aller au-delà de leurs premiers choix, de revisiter avec eux les corpus plus larges produits durant leur année de prise de vue. Ces propositions originales offrent une réflexion renouvelée de ces travaux.

La pandémie a remis au goût du jour des problématiques encore latentes avant son apparition et les a exacerbées. Le creusement des inégalités et la situation désastreuse de trop nombreux territoires sont explorés par Pierre Faure avec des prises de vue sobres et humbles en argentique tandis qu’Aurore Bagarry recueille les souvenirs de personnes âgées, détentrices d’une mémoire qui s’efface mais dont elle garde trace en regard de leur portrait et des paysages qu’ils habitent.

Avec la pandémie, la prépondérance du numérique dans notre quotidien fut patente. Elle a éclaté au grand jour, ainsi que son versant indispensable, les Datas Centers, ces grandes « fermes» à serveurs sécurisées où sont stockées et transitent toutes nos données numériques. Olivier Monge y a eu accès et en révèle à la fois le clinquant et la désincarnation.

La désindustrialisation française est effective dans de nombreux domaines et la pandémie nous a placés face à ce constat. Jean-Michel André interroge les territoires où cette désindustrialisation est la plus évidente, alternant paysages lunaires et portraits de descendants d’ouvriers des bassins miniers, quand Sarah Ritter explore les Archives nationales du monde du travail pour évoquer avec poésie ce que fut cette histoire.

Lors de la pandémie, la nature a repris ses droits et plusieurs photographes ont interrogé la nécessité de se reconnecter à la nature, notamment Julie Bourges et ses portraits de femmes marin pêcheurs ou Hélène David, par un savant assemblage de prises de vue et d’images d’archives, de recueils de témoignages divers et de propositions scénographiques complexes. De son côté, Céline Clanet s’est aventurée dans des espaces naturels protégés, jalousement conservés à l’abri des promoteurs et des exploitants. Lorsque la photographie rime avec engagement.

Engagement toujours, lorsque Sandra Reinflet oppose photographies de militants à Bure manifestant contre l’enfouissement des déchets et vues d’infrastructures « idylliques» mais désespérément vides, fruits des subventions destinées à faire accepter cet enfouissement. La production d’énergie nucléaire est également au cœur du travail d’Ed Alcock qui questionne le paysage et le mode de vie des habitants résidant autour des dix-huit centrales nucléaires françaises.

Les effets du changement climatiques ne sont plus contestés aujourd’hui, la pandémie a fait office de révélateur. L’approche documentaire de Sylvie Bonnot sonde la complexité des relations nature/industrie dans le cadre de l’exploitation forestière et des modifications du climat. Quand Bertrand Stofleth et William Daniels se confrontent frontalement aux effets de ces dernières sur la côte Atlantique, la Loire et la Gironde. De son côté, Marine Lanier collabore avec des chercheurs qui œuvrent à remédier au change[1]ment climatique au sein du jardin du Lautaret et multiplie les proposi[1]tions formelles pour restituer leurs efforts.

Chacun à leur manière, les photographes de la Grande commande nous racontent des histoires, éclairent notre regard et éveillent notre conscience. Ce faisant, ils gardent traces de notre société postpandémie.

Pour l’histoire.

Sylvain Besson

Retrouvez une biographie des photographes ainsi qu'une description de leurs projets sur le site : Grande commande photojournalisme [culture.gouv.fr]

Ed Alcock

(né en 1974, Royaume-Uni)

Après un doctorat en mathématiques, Ed Alcock devient correspondant à Paris, pour The Guardian et The New York Times. Il collabore aujourd’hui, entre autres, avec Le Monde

, L’Obs

, Elle

, Télérama

, Madame Figaro

, The Observer Review

. Ses sujets de prédilection sont l’intime, l’identité et le territoire. Il a notamment travaillé sur la relation fusionnelle mère-fils, les ravages des secrets de famille, le Brexit, le confinement. Son travail est régulièrement exposé en Europe et il est membre de l’agence Myop.

Zones à risque

Dans un contexte de relance de l’énergie nucléaire, Ed Alcock documente le quotidien des habitants des « zones à risque », ces territoires situés dans un rayon de 5 kilomètres autour des dix-huit centrales françaises. Il cherche à comprendre s’ils appréhendent le danger qu’ils encourent ou si le discours rassurant du secteur et la richesse des communes où ils vivent les confortent dans leur choix de vie.

Jean-Michel André

(né en 1976).

Diplômé de l’École des Gobelins, Jean-Michel André poursuit un travail reposant sur une vision politique et poétique du territoire, dont il interroge les limites, la mémoire et les évolutions. Il explore aussi la notion de circulation, celle des flux économiques, financiers et migratoires, comme dans son dernier projet, « Borders » publié par Actes Sud et exposé aux Rencontres d'Arles en 2021. Lauréat de la bourse du Talent en 2017, du Cnap en 2022 et du Prix Maison Blanche en 2023, son travail est publié et régulièrement exposé.

A bout de souffleRésident des Hauts-de-France depuis 2013, Jean-Michel André s’intéresse à la patrimonialisation et à la transition environnementale menées dans le Bassin minier, notamment grâce aux actions des associations et collectivités, et, plus récemment, à un grand plan national pour le renouveau du territoire. Les paysages qu’il photographie sont parfois lunaires, voire mystérieux, peuplés de chevalements, de terril de schiste noir mais aussi d’une faune et d’une flore qui reprennent leurs droits. Ils sont complétés par les portraits des enfants et petits-enfants de mineurs, habitants des cités minières, exilés aux vingt-neuf nationalités, arrivés par vagues successives pour travailler à la mine, dans cette région qui est également une terre d’accueil.

Aurore Bagarry

(née en 1982)

Diplômée en 2004 de l’École des Gobelins et, en 2008, de l’École nationale supérieure de la photographie, Aurore Bagarry propose une lecture personnelle du paysage composée d’un inventaire de formes, parfois fragiles bien que monumentales telles que « Glaciers », « Roches », « Les Formes de l’eau ». En 2020, elle était lauréate de la commande « Regards du Grand Paris ». Elle a publié Roches

avec Gilles A. Tiberghien en 2020 et Glaciers

avec Michel Poivert et Luce Lebart en 2022.

Le voyage immobile

Pour ce reportage, la photographe a réalisé, à la chambre 4 x 5 inches, une série de portraits de personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, en relation avec des paysages des Pyrénées. Les sujets photographiés résident à Prats-de-Mollo-la-Preste, village situé sous le dernier col conquis par Franco pendant la guerre d’Espagne, le col d’Ares. Avec ces portraits, Aurore Bagarry interroge les vestiges d’une mémoire qui s’évanouit petit à petit.

Sylvie Bonnot

(née en 1982)

Diplômée de l’École nationale d’art de Dijon, Sylvie Bonnot développe une recherche qui engage la nature de ses sujets et la matérialité de l’image en s’appuyant sur l’expérience physique de paysages souvent extrêmes. L’historique de l’image vient ensuite contribuer au devenir des résultats photographiques bidimensionnels, en volume ou in situ. Elle est régulièrement exposée et collabore avec la presse.

L’Arbre-machine (échos des canters)

Cette enquête photographique suit la piste des forêts françaises à travers une série de fragments collectés en métropole et en Guyane. Les grands écarts qui les caractérisent sont ici rapprochés pour témoigner d’une complexité paysagère et industrielle, entre la forêt primaire d’Amazonie guyanaise et les futaies monospécifiques de métropole.

Julie Bourges

Les eaux-fortes (High water)

Camille Brigant.

This is Camille at work on the VaFiAn. She has been working on the boat for four years. She studied business at maritime school but after a work experience stint on the fishing boat, she changed her career path. She mainly fishes for spider crabs and scallops when in season.

© Julie Bourges / Grande Commande Photojournalisme

Céline Clanet

(née en 1977)

Diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie, Céline Clanet s’intéresse aux lieux reculés ou secrets, aux paysages sauvages et à leurs occupants. Elle est lauréate du prix Critical Mass Award en 2010 pour « Máze », sur un village sámi en Laponie, de la bourse Reporters in the Fields de la Robert Bosch Foundation pour « Pasvik, the river that tell the High North » en 2019. Exposée en Europe et à l’étranger, elle a publié plusieurs ouvrages.

Les ilots farouches

Céline Clanet a exploré les espaces naturels les plus protégés de France métropolitaine. Sur ces territoires, potentiellement exploitables ou habitables mais dont personne ne peut disposer, toutes formes d’installation, de chasse ou de pêche, d’agriculture, de pâturage ou de prélèvements sont interdites. La présence humaine y est généralement proscrite et seulement concédée aux scientifiques venus observer, écouter, compter, mesurer. Ces espaces de protection radicale, dits en « libre évolution », représenteraient entre 1 et 2% du territoire métropolitain.

William Daniels

(né en 1977)

William Daniels commence sa carrière en 2002 après une formation au centre Iris à Paris. Son premier reportage, « Les petits fantômes de Manille », remporte le prix de la photographie sociale et documentaire en 2004. En 2007, avec « Faded Tulips », il explore la république du Kirghizistan et, en 2013, s’intéresse au Centrafrique. Il collabore notamment avec National Geographic

. Il a reçu plusieurs prix, dont deux World Press Photo et un Visa d’or.

Un climat français

William Daniels documente les stigmates des évènements climatiques extrêmes dans l’Hexagone. Depuis la France, la crise climatique semblait diffuse et lointaine jusqu’à 2022 qui s’est avérée être l’année la plus chaude et la sèche jamais enregistrée. En s’intéressant aux conséquences des épisodes de grande chaleur et de sécheresse, le photographe a exploré les bords de la Loire asséchée, les glaciers alpins qui perdent du terrain et n’alimentent plus suffisamment les nappes phréatiques des plaines, ou la Gironde, qui fut le théâtre de mégafeux cet été-là. Il a fait le choix de photographier des paysages vides d’humains, avec lenteur, dans des zones où les territoires subissent une transformation rapide et très visible.

Hélène David

(née en 1971)

Diplômée de l’École nationale supérieure Louis-Lumière, Hélène David cherche à renouveler les représentations de nos relations au vivant en associant la photographie documentaire à des pratiques comme la collecte d’archives et l’écriture. Son dispositif d’enquête invite volontiers d’autres auteurs, habitants ou institutions. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions.

Autochtones, secrètes connivences avec le sol

Selon la mythologie basque, l’énergie qui féconde le monde surgit des profondeurs de la terre. Dans un contexte contemporain de crise écologique, ces récits archaïques nous invitent-ils à renouveler nos représentations du sol, ce socle vivant ? En partant de cette hypothèse, Hélène David arpente les reliefs des Pyrénées-Atlantiques à la rencontre d’intercesseurs paysans, archéologues ou chasseurs. Son travail d’enquête documentaire aborde ainsi la terre basque comme un continuum organique, un espace de porosités et d’interactions entre humains, animaux, plantés, éléments et ancêtres. La matière issue du terrain – photographie ou recueil de paroles - , tout comme la collecte d’images d’archives, peuvent alors enrichir sa recherche narrative : une partition chorale venue de l’enfoui.

Pierre Faure

(né en 1972)

Après des études en sciences économiques, Pierre Faure se tourne vers la photographie en 2010. Ses premières séries, dans lesquelles l’abstraction et les évocations organiques occupent une place centrale, jouent avec les notions d’échelle et de perspective. En 2011, il aborde la question sociale avec son travail sur les Tziganes d’Ile-de-France, puis s’attache au quotidien des personnes en grande précarité (« Les Gisants » en 2013, « Le Bateau » en 2014). Il est membre de Hans Lucas.

France périphérique

Cette série photographique s’inscrit dans un travail entrepris en 2015 afin de documenter la pauvreté en France. En parcourant l’ensemble du pays, Pierre Faure consacre environ deux cents jours par an à ces prises de vue. Celles-ci témoignent des conditions de vie de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans la région Nouvelle-Aquitaine, et de leur façon de faire face à la situation sanitaire. Le photographe tente de saisir dans ce quotidien les figures d’une humanité blessée.

Marine Lanier

(née en 1981)

En 2007, Marine Lanier est diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie. Issue d’une famille d’horticulteurs et de marins, sa recherche est centrée autour des questions du vivant, de la structure clanique, du lien, de l’aventure. Son approche relève de la fable documentaire et du réalisme magique. Elle a publié Nos feux nous appartiennent

(Poursuite)

(2016) et Le Soleil des loups

(2023). En 2018, elle était lauréate du Cnap pour son projet « Les Contrebandiers ». Elle expose en France et à l’étranger.

Le jardin d’Hannibal

Animée par notre rapport organique à la nature et aux éléments, Marine Lanier observe le comportement des plantes, l’activité des jardiniers, des scientifiques et des chercheurs au jardin du Lautaret, le plus haut d’Europe. Abritant les plantes et les essences alpines du monde entier, celui-ci a été créé dans le cadre de l’opération « Alpage volant » qui vise à trouver des solutions d’adaptation face au changement climatique – dans l’optique d’un réchauffement de 2 à 3 degrés à l’horizon 2100. La photographe joue avec les lumières, s’affranchissant des notions de réel et d’imaginaire pour produire des images monochromes et organiques dignes d’un conte mythologique et écologique.

Olivier Monge

(né en 1974)

Diplômé de l’École nationale Louis-Lumière en 1998, Olivier Monge réalise portraits et reportages pour la presse et mène un travail personnel à la chambre sur le territoire et le patrimoine ; dans ce cadre, il a produit « Montagne urbaine » (2014), « Greystones » (2016), « Water Please » (2019). Il a publié plusieurs ouvrages, dont Nice, hier et aujourd’hui

(2003) et La Promenade des Anglais

(2005). Il est directeur artistique de la galerie Fermé le lundi, à Marseille et membre de l’agence Myop.

Data Center La crise sanitaire et les épisodes de confinement successifs ont confronté nos sociétés à une dépendance grandissante aux outils numériques. Olivier Monge documente les grands data centers en France pour donner à voir les nouvelles matrices de nos vies modernes.

Sandra Reinflet

(née en 1981)

Sandra Reinflet utilise la photographie et le texte pour mettre en scène le réel. En 2020, « VoiE.X, artistes sous contraintes » a reçu le prix Roger Pic de la Scam et le prix des membres Carré sur Seine. En 2021, son travail « Les bâtisseuses » a été exposé sur la basilique de Saint-Denis. Elle réalise des actions culturelles pour amplifier la voie de ceux que l’on n’entend pas. Son travail est exposé en France et à l’étranger.

Le Prix du silence

Bure : quatre-vingts habitants, une salle des fêtes panoramique, des routes et lampadaires rutilants, une station essence comme sortie d’un film de science-fiction… Le laboratoire d’enfouissements des déchets nucléaires a changé ce paysage de la Meuse, l’un des départements les plus pauvres et les moins peuplés de France. Pour faire accepter ce projet destiné à enfouir les résidus nucléaires les plus radioactifs (jusqu’à quatre cent mille ans) à 500 mètres de profondeur, les villages alentour ont reçu d’importantes compensations financières. Par une alternance de photographies d’infrastructures subventionnées et de portraits d’opposants, Sandra Reinflet interroge les mécanismes d’implantation de ce projet que l’État semble vouloir faire aboutir à tout prix.

Sarah Ritter

(née en 1978)

Sarah Ritter travaille d’après une méthode heuristique, par accumulation d’images trouvant au fil du temps leur ordre et leur logique associative. Ce processus permet aux photographies de mûrir et de s’apparier, formellement ou métaphoriquement. Elle a publié La nuit craque sous nos doigts (2029), et à été lauréate du programme de recherche de l’Institut pour la photographie de Lille en 2021.

Ors

Prises de vues réalisées sur un site minier en Guyane française. Depuis 2021, Sarah Ritter mène une exploration sensible et de terrain sur les activités extractives. La Guyane est le territoire français qui compte le plus de mines en activités, du fait de la présence d’or dans son sol. Les mines peuvent être légales, encadrées par la législation française, ou illégales, prospection hors de toute précaution pour les humains qui y travaillent et pour le milieu environnant. Elle a pu assister à toutes les étapes de l’extraction de cet or, qui n’a pas d’autre valeur que monétaire dans notre monde. “Il y a une sorte d’abîme qui s’ouvre quand on le contemple, quand on en parle avec ceux qui l’extraient, le filtrent, le purifient, le fondent, le vendent. Une fascination toujours présente, toujours étrange, profonde. L’or est très jaune, très dense, et une toute petite pépite pèse déjà lourd dans ma paume. Elle pèse dans mon cœur, dans nos cœurs. J’ai choisi de montrer le moment où lances à eau, terre, cailloux, et bulldozer se rencontrent pour pro pulser l’or dans les tamis et les tapis de plastique qui vont le retenir.” En complément de la commande “Radioscopie de la France”, ce travail a reçu le soutien de l’Institut pour la Photographie des Hauts-de-France.

Bertrand Stofleth

(né en 1978)

Bertrand Stofleth croise photographie, recherche, collaborations et écritures. Ses images documentaires portant sur les modes d’habitation des territoires et interrogent les paysages dans leurs usages et leurs représentations. Depuis 2018, il documente les changements liés aux enjeux climatiques et sociaux. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Rhodanie

(2016) et La Vallée

(2022). Son travail est présent dans différentes collections publiques et privées, en France et à l’étranger.

Atlantides

Avec ce projet, Bertrand Stofleth interroge les paysages et les habitants de la façade atlantique française à l’ère de l’anthropocène. Il arpente les abords du littoral, du trait de la côte à l’arrière-pays, depuis la pointe bretonne jusqu’à la frontière espagnole. En allant à la rencontre d’experts et d’habitants, il documente les conséquences du réchauffement climatique accélérées par le tourisme de masse : érosion, submersion marine, bouleversements des écosystèmes et de la biodiversité. Ce travail critique sur le paysage et son habitat met en lumière des stratégies d’adaptation, comme autant d’alternatives et de solutions.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Paysage(s) Fresson(s)

17.02...19.05.2024

Inauguration vendredi 16 février 2024 à 18h

À de rares exceptions près [Sudre, Brihat, Cordier], la photographie est affaire de prise de vue puis de tirage. Depuis Nicéphore Niépce, la tradition veut que les photographes réalisent eux-mêmes leurs épreuves, qui dans un espace spécialement dévolu, adapté pour l’occasion, qui dans leur salle de bains, qui dans leur cuisine. Pourtant, l’industrie invisibilise rapidement cette étape, principalement à l’initiative de Kodak et de son célèbre « You press the button, we do the rest ». Plus tard, les agences photographiques sous-traitent la production de tirages de presse quand, de leur côté, des auteurs photographes confient le tirage à des tiers. Parfois parce qu’ils considéraient que cette opération n’était pas si importante. Parfois parce qu’ils n’avaient pas le temps. Parfois parce que des tireurs avaient su gagner leur confiance.

Dans ce dernier cas, les photographes considèrent que les artisans d’exception sont les plus à même de rendre compte de leur démarche, de révéler mieux qu’ils ne le feraient eux-mêmes leur intention avec cette étape qui s’avère cruciale. Il en résulte souvent une certaine exclusivité : certains photographes ne jurent que par un seul tireur et ne feraient réaliser leur tirage auprès d’aucun autre. Les anciens Yvon Le Marlec, Claudine Sudre, Philippe Salaün ou Roland Dufau [pour la couleur], les actuels Guillaume Geneste, Thomas Consanti, Diamantino… sont autant de figures incontournables des cinquante dernières années pour qui le tirage fait partie intégrante de l’œuvre du photographe.

Parmi cette galerie de tireurs, un nom s’impose, Fresson. Et trois prénoms : Pierre, Michel et Jean-François. Une dynastie toujours active, en la personne de Jean-François Fresson qui œuvre à réaliser des épreuves selon le procédé familial, en couleurs le plus souvent, mis au point par Pierre et Michel Fresson.

Les Fresson sont eux-mêmes les héritiers d’une filière technique quasi révolue, celle des procédés pigmentaires. Gustav Suchow révèle en 1832 que la lumière agit sur les chromates ; en 1852, William Henry Fox Talbot [1800-1877] signale que la gélatine associée au bichromate de potassium devient insoluble après son exposition à la lumière ; dès 1855, Louis Alphonse Poitevin [1819-1882] exploite ces propriétés pour créer le procédé au charbon en incorporant du noir de carbone au bichromate de potassium. Ce procédé pigmentaire et ses déclinaisons [on peut remplacer le noir de carbone par d’autres pigments] ont l’avantage de mieux se conserver que les procédés argentiques et connaissent un essor commercial considérable à la fin du XIXe siècle. Ces procédés pigmentaires offrent aux photographes de multiples possibilités créatrices, différentes des procédés argentiques traditionnels. Nombre de photographes et de producteurs de papiers photographiques concourent au succès de ces différents procédés qui recueillent notamment les suffrages des photographes issus du courant pictorialiste au tournant du XXe siècle.

L’aventure Fresson débute dans ce contexte effervescent autour de ces techniques pigmentaires lorsque Théodore-Henri Fresson [1865-1951] met au point son propre procédé pigmentaire, qu’il présente à la Société Française de Photographie en 1899. Son procédé « charbon-satin » fait le succès de l’entreprise familiale jusqu’au déclin de la demande au milieu du XXe siècle. À partir de 1947, l’activité de vente de papier « charbon-satin » diminue et l’atelier réalise désormais des tirages pour les photographes, tels Laure Albin Guillot ou Lucien Lorelle. À partir de 1950, un des deux enfants de Théodore-Henri Fresson, Pierre [1904-1983], œuvre avec l’aide de son propre fils Michel [1936-2020] à adapter le procédé familial à la couleur. Lorsqu’ils s’installent à Savigny-sur-Orge en 1952, Pierre et Michel Fresson lancent leur activité de tirage en couleurs selon la technique de leur invention, le fameux procédé Fresson, avant d’être rejoints par Jean-François en 1978.

Obtenue après décomposition d’un original en couleurs à travers trois filtres [rouge, vert, bleu], puis exposition à la lumière pour les quatre couleurs successives [cyan, jaune, magenta et noir] avant un bain d’eau tiède et de sciure de bois légèrement abrasive, l’épreuve finale est le résultat d’une technique complexe parfaitement maîtrisée et d’un savoir-faire unique, au sein d’un atelier dont les conditions thermo-hygrométriques sont parfaitement connues par les opérateurs.

Produire un tirage Fresson est un processus complexe, qui fait autant appel à la technique [l’application des couches successives sur le papier est le fruit d’une machine spéciale fabriquée par les Fresson eux-mêmes en 1952 et toujours utilisée de nos jours] qu’à l’œil du tireur et à sa maîtrise de son environnement. Durant le processus, les accidents sont nombreux, notamment lorsque le papier trop lourd se déchire à la sortie d’un des bains, provoquant une tension de découragement soudain dans les épaules du tireur [ ! ] : tout est à recommencer. Deux à cinq jours de travail ne sont pas de trop pour obtenir ces photographies en couleurs reconnaissables entre toutes : douces, satinées, chaudes, sensuelles, légèrement floues, presque granuleuses malgré le papier lisse et souvent de formats réduits [le plus couramment 21 x 27 cm].

D’aucuns n’apprécient pas cette esthétique. Elle aurait l’art de transformer des prises de vues médiocres en « bonnes photographies » : l’atmosphère singulière induite du procédé ferait le charme du cliché. Mais cette assertion est vraie pour tous les tireurs, c’est d’ailleurs en cela que l’on reconnaît un tireur exceptionnel, capable d’extraire le meilleur d’un négatif. Le procédé Fresson serait également la dernière occurrence d’un courant artistique suranné, le pictorialisme, où la technique et l’esthétique entreraient en contradiction avec la pratique amateur et la photographie vernaculaire. D’autres, tels Bernard Plossu et ses amis ne jurent que par le procédé Fresson. Certes, les Fresson excellent à magnifier une « image », à ajouter du trouble au trouble, accentuer les qualités d’un cadrage « parfait », à ajouter [créer] du sens dans une photographie en apparence banale. Bernard Plossu a su identifier chez les Fresson le tour de main qui sait valoriser ses photographies. Loin d’être des tableaux, ses photographies d’éléments du réel le plus anecdotiques, toujours parfaitement cadrées, vont trouver plus de sens grâce au procédé Fresson, donner l’impression au regardeur qu’il sent ce qu’a senti le photographe au moment de la prise de vue. Les photographies de Bernard Plossu tirées par les Fresson deviennent des compositions impressionnistes où la couleur sourde invite à l’examen et l’introspection, le choix de petits formats renforçant cette immersion. Il est à croire que le procédé Fresson a été inventé pour Plossu, tant ses photographies entrent en résonance avec le procédé. Le nom de Plossu est indissociable du nom de son atelier de tirage, depuis 1967 que Plossu a découvert le procédé. Et Bernard Plossu est devenu le meilleur des agents pour le célèbre atelier de Savigny-sur-Orge. D’ailleurs, depuis le début 1970, Plossu documente la vie de l’atelier et s’y rend régulièrement pour photographier la dynastie au travail.

Si le procédé Fresson et les photographies de Plossu ont su se trouver et se magnifier l’un l’autre, Bernard Plossu n’est pas seul. Avec les années, il s’est entouré d’une « famille », où la marche, la déambulation, la photographie et le procédé Fresson sont les dénominateurs communs. Autour de Bernard Plossu, l’exposition rassemble quelques membres de cette vaste famille :Jean-Claude Couval, Douglas Keats, Philippe Laplace, Laure Vasconi et Daniel Zolinsky.

Jean-Claude Couval arpente les Vosges pour trouver les traces de la Première Guerre mondiale, tandis que Daniel Zolinsky sillonne l’Italie et le Mexique. Douglas Keats fait œuvre utile en répertoriant, à l’instar de la Mission héliographique, les églises ancestrales du Nouveau-Mexique, vestiges de l’évangélisation des autochtones par les colons portugais et espagnols du XVIe siècle, tout en jouant avec les particularités du procédé Fresson en déclinant à plusieurs heures d’intervalle selon le même point de vue l’église de Ranchos de Taos. Adepte du procédé charbon, Philippe Laplace propose des compositions pictorialistes des chemins et des sentiers qu’il traverse en France. Tandis que Laure Vasconi mène une déambulation singulière et solitaire dans d’anciens studios de cinéma aux États-Unis, en Inde ou en Italie, à la recherche de fantômes, le procédé Fresson ajoutant du mystère au mystère, la photographe créant de nouveaux paysages au sein de ces paysages fictifs.

Au cœur de l’exposition, comme un hommage aux différentes générations de Fresson et au procédé, deux séries en couleurs de Bernard Plossu, fruits de séjours américains du début des années 1980. L’une fut la dernière série tirée par Michel Fresson quand la seconde fut la première tirée par Jean-François Fresson. L’esprit Fresson est bien là mais les différences démontrent s’il en était encore besoin que le procédé ne fait pas tout : c’est bien l’œil et la main du tireur qui font la singularité du tirage.

Sylvain Besson

__

Commissariat :

Sylvain Besson, musée Nicéphore Niépce

Bernard Plossu

Scénographie, montage :

Michel Le Petit Didier

Nicolas Pleutret

Remerciements :

Jean-Claude Couval

Douglas Keats

Philippe Laplace

Laure Vasconi

Daniel Zolinsky

Anatole Desachy

Galerie Les Yeux Ouverts, Fontainebleau

La Société des Amis du musée Nicéphore Niépce

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Sacha

17.02...19.05.2024

Inauguration vendredi 16 février à 18h

Même les dromadaires étaient sous le charme

(Miguel Medina, photographe)

Lorsqu’en 1966 le magazine Elle

publie un portrait de groupe de ses photographes devant l’objectif de Peter Knapp, il faut attendre la seconde photographie pour qu’un des personnages centraux tombant le chapeau se révèle ne pas être un photographe mais une photographe, la jeune Sacha van Dorssen. L’air de rien, en toute discrétion dans un métier où la production est abondante et mixte, Sacha fait partie du cercle restreint des photographes de mode passés à la postérité.