Stéphane Couturier

Alger, Climat de France

15 10 2016 ... 15 01 2017

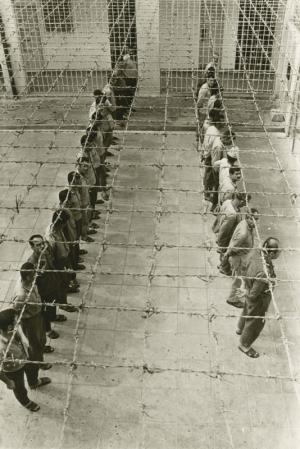

Stéphane Couturier s’attache aux développements urbains et aux métamorphoses des bâtiments. Avec élégance, le photographe réussit à mettre à nu les « tripes de la ville » ; ses vues, qu’elles soient réalisées à Paris, Berlin, La Havane ou Séoul, sont l’inextricable enchevêtrement d’un rendu hyperréaliste et de la dissolution de la forme. Conçu à partir de 2011, le projet « Climat de France » repose sur une figure de l’architecture des années 1950, Fernand Pouillon, qui fut un des grands bâtisseurs des années de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. A travers la photographie et la vidéo, Stéphane Couturier dissèque la plus grande cité d’Alger, édifiée au moment de la guerre d’Algérie, lieu d’affrontement entre GIA et pouvoir, et désormais place forte de tous les trafics.

Exposition réalisée grâce au mécénat de Marie et David Benmussa et au soutien de la Société Canson, de la Société des Amis du musée Nicéphore Niépce et du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bourgogne Franche-Comté.

La ville est une mise en séquences, certes, mais elle est un bloc. Immeuble par immeuble, quartier par quartier, portrait par portrait, Alger semble indivisible. Les fragments conviennent parfaitement à l’idée de la ville.

On sait, on l’a assez répété, que l’idée et l’objet ne peuvent coïncider. Et pourtant, ici, Stéphane Couturier approche de la « vérité ». Il ne convoque pas nos sens mais il nous fait voir les matières. En recourant systématiquement à la bande-séquence, il se dégage d’une description uniquement matiériste. Sa photographie a l’ambition de rendre compte de cet événement par le nombre infini de circonstances qui l’accompagnent. Ce n’est pas en convoquant le hasard que le photographe nous conduit à entrevoir des morceaux de vivant. L’idée de la bande fragmentaire les relie, ou plutôt elle les rapporte à une forme de pensée qui leur confère un sens. La représentation précise des propriétés de ce qui est exposé incite le spectateur au commentaire. La méthode photographique est implacable.

N’y aurait-il donc de vérité que dans cette géométrie et dans la rigueur des lignes ? La connaissance des choses pourtant est inséparable de ces objets suspendus, courant le long d’interminables façades. Le périssable, l’histoire quotidienne des hommes, se joue du monument et de son essence. Le temps est la grande affaire de cette photographie ; à chaque image son lot de strates historiques. Le temps long s’affiche aux côtés d’une actualité toujours changeante. Les draps, les vêtements sèchent et les antennes paraboliques signalent la modernité. Hors du temps et dans l’instant, la photographie constate que rien ne précède rien.

[...]

On voit comment se constitue l’univers photographique de Stéphane Couturier. Croyant contempler une abondante documentation sur l’architecture ou simplement compulser un inventaire insensible, le spectateur que nous sommes contemple sa propre relation à l’ordre et au désordre. Toutes ces images, dans leur construction subtilement répétitives, sont l’écho de nos angoisses et de nos désirs. La photographie, dans des temps anciens, aimait définir le bien et le mal.

Ici, la prise de position décrit l’impératif des choses et son antidote, le fluide. Dans ces photographies, on ne se heurte jamais au solide. La vie est évitement et retirement.

François Cheval

Visite de l’exposition avec Stéphane Couturier, samedi 15 octobre / 15 h 30 suivie d’une séance de dédicaces.

Climat de France, « une architecture sans mépris »

De sensibilité méditerranéenne et capable de produire des logements de qualité, en grande quantité et à faible coût, l’architecte Fernand Pouillon fut chargé au cours des années 1950 par le maire d’Alger de réaliser trois ensembles, dont Climat de France. Ils devaient contribuer à loger les populations musulmanes alors entassées dans des bidonvilles, réduire les tensions sociales et réaffirmer l’autorité de la métropole.

Dominant le quartier populaire de Bab el-Oued et la vieille ville, tournée vers la mer, Climat de France était, avec près de 5000 logements, l’opération la plus importante. [...] L’immeuble principal s’organise autour d’une longue place de 233 x 38 m dont les façades sont scandées par des colonnes de pierre blanche qui confèrent à l’ensemble un caractère classique. Pouillon écrira : « [...] j’ai la certitude que cette architecture est sans mépris. Pour la première fois peut-être dans les temps modernes, nous avions installé des hommes dans un monument. Et ces hommes qui étaient les plus pauvres de l’Algérie pauvre, le comprirent. C’est eux qui baptisèrent la grande place “les 200 colonnes”. »

Aujourd’hui, Climat de France est une cité surpeuplée, par endroits délabrée et insalubre. Les caves ont été transformées en chambres et le toit terrasse du bâtiment des 200 Colonnes, initialement un lieu de travail et de sociabilité pour les femmes, accueille désormais un bidonville. La place, qui concentre les trafics, est surnommée La Colombie et la police ne rentre plus dans la cité. Mais l’architecture de pierre a résisté à cette surpopulation bien mieux que ne l’aurait fait le béton.

Étienne Hatt

Journaliste – membre de la rédaction d’artpress

Publications :

Stéphane Couturier

Alger – Climat de France

Textes de François Cheval, Étienne Hatt

Arnaud Bizalion éditeur, Marseille, 2014

Format 23 x 32 cm, 76 pages

ISBN : 978-2-36980-023-1

30 €

Stéphane Couturier

Textes de François Cheval, Matthieu Poirier

Éditions Xavier Barral, Paris, 2016

Format 24 x 30 cm, 308 pages

ISBN : 978-2- 36511-111-9

39 €

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Lamia Joreige

And the living is easy

Variations autour d'un film

15 10 2016 ... 15 01 2017

Artiste plasticienne et cinéaste libanaise, Lamia Joreige utilise des documents d’archives et des éléments fictifs pour réfléchir aux relations entre les histoires individuelles et l’histoire collective. Elle explore les représentations des guerres libanaises et leurs conséquences. Beyrouth est au centre de son imagerie.

Avec l’exposition « And the living is easy – Variations autour d’un film », Lamia Joreige propose une installation en trois parties autour de son long métrage réalisé à Beyrouth en 2014. A travers le quotidien mis en scène de cinq personnages, Lamia Joreige réalise un portrait en creux de sa ville natale : entre beauté des images, apparente douceur de vivre et angoisse de l’instabilité politique au Proche-Orient.

Les changements politiques, sociaux et urbains de Beyrouth, depuis les années 90 jusqu’à aujourd’hui, ont transformé la ville et l’expérience d’y vivre. Depuis dix ans, Beyrouth, est comme en suspens, figée dans un présent qui empêche toute projection dans l’avenir, dans l’attente d’une résolution des conflits du pays mais également de ceux de toute la région. Cet état est au cœur de mon long-métrage And the living is easy réalisé en 2014 qui sera projeté quotidiennement dans l’exposition.

Quelles questions se posent lorsque l’on passe de l’espace de projection à celui d’exposition? Que se passe-t-il dans le processus de pensée d’une œuvre de sa genèse à sa réalisation et inversement après la réalisation de celle-ci lorsque l’on la décortique, la repense et la réinvente?

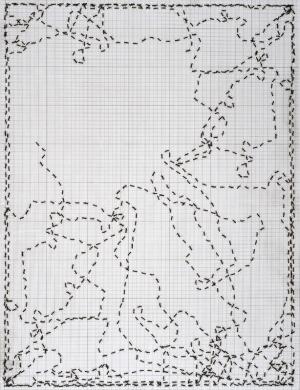

L’installation And the living is easy – Variations autour d’un film interroge la fabrication de mon long-métrage And the living is easy [2014], et les possibilités de formes qu’il crée. Elle se déploie en trois temps ou Partitions [Le scénario , La bande-son et La cartographie d’un film ] qui reconfigurent le matériau du film, l’espace et la durée dans le lieu d’exposition.

Le scénario de And the living is easy n’a jamais existé. Le tournage qui a eu lieu en 2011, était entièrement basé sur l’improvisation, les scènes étant inspirées par des lieux dans la ville et les désirs des personnages, qui pour la plupart, n’étaient pas des acteurs et qui tous y jouaient leur propre rôle.

L’image-texte Partition I est un document rédigé a posteriori d’une œuvre dont elle documente l’intégralité du matériau, du tournage à la réalisation, en transcrivant les scènes du film, qu’on peut lire dans l’ordre du montage, ainsi que les prises de ces mêmes scènes, qui n’ont pas été choisies, et également les scènes filmées, mais qui n’ont pas été retenues au montage final.

Le tapuscrit présenté sous forme d’une frise de 15 mètres met en évidence le processus de création tout en ouvrant à un imaginaire spéculatif et en proposant une multiplicité de lectures.

Partition II

, la bande-son, est une installation sonore, qui interroge la notion de bande-son au cinéma en déconstruisant celle du film pour la recomposer sous une autre forme, avec une autre sonorité et dans une autre spatialisation.

Le pari est de ne travailler strictement qu’à partir de sons du film [hors dialogues], sans aucun ajout donc sans utiliser d’instrument extérieur, analogique ou électronique, mais en jouant de la vitesse, la réverbération, le spectre et la texture des sons.

Partition III reprend le principe d’une frise historique murale afin de réfléchir à ce qui s’est passé à Beyrouth entre le tournage du film et aujourd’hui, sur les plans sociologique, politique, historique, humain et géographique ; à ce qui s’est passé entre ces deux présents. Le film devient le prisme par lequel j’observe cette période, et sa géographie devient l’axe principal d’un montage fait de photographies, vidéos, textes, annotations personnelles, articles de journaux, où le réel et l’imaginaire se confondent pour raconter des histoires – faits divers, mouvements civiques, historiques, ou récits imaginés – nous en proposant une lecture non linéaire. Ici comme dans mon travail antérieur, la question de l’histoire et de ses récits possibles est centrale.

Comme un prélude à l’installation principale, Beyrouth 1001 vues , le 2e chapitre de Beyrouth, Autopsie d’une ville [2010], sera présenté dans l’exposition. S’inspirant de l’idée du palimpseste, cette vidéo, faite de photographies de plusieurs époques, intègre différents éléments temporels, pris dans un incessant mouvement d’absorption, d’effacement et de reconfiguration.

Lamia Joreige

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Célèbre pour ses portraits monumentaux brossés en bichromie, Yan Pei-Ming tente d’atteindre à travers eux le portrait universel. Artiste compulsif et persévérant, il travaille depuis toujours indépendamment des caprices de courants artistiques éphémères, déclinant ses portraits en séries, peignant d’après modèle, de mémoire ou d’après photo.

C'est ce dernier aspect qui résonne particulièrement dans les murs du musée Nicéphore Niépce: plusieurs photographies de femmes et de couples servent ici de terreau à la créativité de Yan Pei-Ming. Par le mélange du fusain et de la gouache l'artiste réussit à rendre la brutalité d'un réel pris sur le vif ainsi que l'intrusion dans l'intimité de ces "demoiselles".

L'artiste isole sur le papier les femmes photographiées, les assemble, dissout le décor. Le corps, plus sensible à la lumière, surgit de la chambre noire de l'atelier, l'image se fixe. La rapidité du geste vient appuyer l'acuité du regard, tandis que la sensibilité de la pellicule fait place à la dextérité du pinceau.

Paradoxe ultime: la photographie, qui avait enterré le portrait peint, devient avec Yan Pei-Ming son outil de réhabilitation. Un outil qu'il manipule avec liberté pour le soumettre à la peinture et livrer une série d'œuvres saisissantes, Mesdemoiselles .

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Mathilde Geldhof, Luisa

Prix Impression Photographique Vortex

15 10 16 ... 15 01 2017

Les ateliers Vortex et le musée Nicéphore Niépce ont le plaisir de vous inviter à découvrir Luisa de Mathilde Geldhof, oeuvre primée et produite par les ateliers Vortex dans le cadre de la deuxième édition du Prix Impression Photographique soutenu par la Région Bourgogne Franche Comté.

En photographiant le quotidien, Mathilde Geldhof cherche à définir la part de réalité et de fiction présente dans l'image. Assemblées sous forme de retable, les scènes ordinaires photographiées au Portugal durant l'été 2015, se confrontent à la forme sacralisée de leur présentation. Le spectateur, en ouvrant et refermant les volets, parcourt une histoire, comme il lirait les chapitres successifs d'un roman. Luisa est autant une fable estivale qu'un récit métaphorique.

Mathilde Geldhof est diplômée de l’École nationale supérieur des beaux-art de Paris où elle a suivi l'enseignement de Patrick Tosani. Elle est lauréate du Prix Impression Photographique décernée par les ateliers Vortex en 2016. Ce prix reçoit le soutien du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.

Situés à Dijon, les ateliers Vortex regroupent des artistes qui mènent depuis 2012 une politique de diffusion de la création contemporaine à travers des expositions et des résidences artistiques. Le musée Nicéphore Nièpce s'associe aux ateliers Vortex en présentant temporairement le Prix Impression Photographique.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

L’œil de l’expert

La photographie contemporaine

18 06 ... 18 09 2016

En décembre 2016, François Cheval quittera la direction du musée Nicéphore Niépce. L’occasion de revenir sur vingt ans d’une politique d’acquisition originale en matière de photographie contemporaine.

Le musée, lieu de conservation que d’aucun souhaiterait cantonner aux œuvres d’art ancien, seul patrimoine « avéré », a assumé son rôle de soutien à la création.

Accueil d’artistes en résidences, constitution de corpus d’œuvres capables de donner une vision complète de la carrière d’un artiste, production de tirages

sous la direction des photographes, projets artistiques dans la ville, ces choix

ont ouvert les collections à une réflexion sur le monde et sur le médium, à travers l’œil expert de l’artiste.

Exposition conçue avec le soutien des mécènes et partenaires :

Olympus France, BMW France, Canson, HSBC, le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bourgogne Franche-Comté et de la Société des amis

du musée Nicéphore Niépce.

Dans le modèle originel du musée Nicéphore Niépce, fondé par Paul Jay en 1974, le photographe et l’artiste ne font qu’un. Le fondateur s’étant entouré de personnalités diverses, comme Philippe Néagu, André Jammes, Jean-Pierre Sudre, etc, il ressort de cette période une affirmation de la création photographique, nostalgique du savoir-faire, et une recherche de la vérité du média en tant qu’espace individuel de création. Et le cri d’amour poussé par Jean-Claude Lemagny sera repris dans les faits par Paul Jay : «Aimer charnellement la photographie. L’expression peut paraître bizarre. Mais je veux simplement rappeler que tout véritable amour est charnel». La photographie relève avant tout du sensible. On en parle comme d’un être aimé dont on décrit les qualités tactiles.

La « peau », la « chair » et la « matière », telle est la vérité d’une photographie humble,

à l’écart du marché, de l’art contemporain et de ses concepts. On se méfie de la facilité du grand format, on soupçonne la couleur pour sa vulgarité. Bref, n’étaient invités au musée que les photographes porteurs d’une certaine morale. Véritable démiurge, le photographe contemporain, un auteur dans le sens plein du terme, était proche de l’alchimiste, si ce n’est de l’apprenti-sorcier.

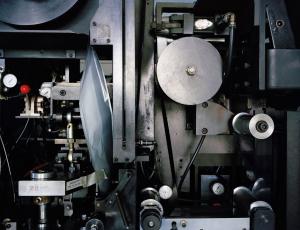

Depuis 1996, au photographe tout-puissant a succédé la figure du photographe saisi par l’incertitude ! Vingt ans d’acquisitions contemporaines interrogent le médium inventé par Nicéphore Niépce. Il ne s’agit pas uniquement d’introduire de nouvelles esthétiques, chaque image et chaque série sèment le doute sur les présupposés de l’acte photographique. L’enjeu ne pouvant se limiter à l’entre-soi du milieu photographique, la collection a fait le pari d’une alternative aux images « vulgaires » du monde. La collection contemporaine est un acte militant, une volonté farouche de s’opposer à l’entertainment, à la société du spectacle. Elle propose une suite de regards renouvelés de la part, non d’auteurs sacralisés, mais de professionnels de l’image, instruits des ruses du médium. En cela, les choix opérés de n’acquérir que des séries complètes, de les produire bien souvent, et d’affirmer des fidélités dans le temps dressent un tableau de la crise de la photographie et de sa possible régénération.

Le rôle confié à tous ceux que nous avons conviés ou convoqués est multiple et complexe. Il leur a été demandé, cette fois-ci sans humilité, de reconstruire la globalité de l’objet photographique. Et pour cela, de participer joyeusement à l’ébranlement du vieil édifice chancelant, s’effritant, sous les coups des médias modernes et des réseaux sociaux. Plus rien n’est indiscutable. L’auteur et le concept d’œuvre photographique, l’intention, cette catégorie indéfinie, les périodisations aléatoires et «l’histoire» de la photographie, l’ensemble des critères imposés de l’extérieur sont mis à mal.

Le musée Nicéphore Niépce n’est plus obsédé par la rareté et par l’épreuve unique. Parce qu’il s’est doté de moyens techniques [ laboratoire de production, résidences…], il a su proposer une nouvelle forme de relation avec le photographe. Dorénavant, au beau nom d’auteur nous préférons celui « d’expert », un être en possession d’un capital technique et culturel en capacité d’interroger la relation anthropologique qui s’incarne entre l’homme moderne, sa caméra et le monde. La politique d’acquisition s’est construite dans une polémique permanente entre l’institution provinciale et le photographe. Les « sujets » se sont imposés après disputes et débats. Ils ont pris forme en opposition au marché et à l’institutionnalisation de l’art. C’est en connaissance de la situation économique et de la crise culturelle de la photographie qu’ils ont pu émerger. Nous avons pu parler un moment d’achats « nécessaires » quand la notion d’art, inutile ici, a disparu au profit de récits critiques mais toujours jubilatoires. La photographie contemporaine ne peut tirer gloire aujourd’hui que de ses tentatives de témoigner non pas de l’état du monde, mais du rapport que nous entretenons avec l’image autocratique qui se confond avec la marchandise nouvelle. Elle fait comparaître devant nous l’objet de prédation, elle exhibe sa nette tendance à réduire les têtes, sa tentation permanente à être un objet totalitaire et un objet futile, un objet de contrôle social et de pure satisfaction. Elle s’inscrit en faux sur la supposée capacité et la légitimité du médium de restituer le réel, son objectivité.

Ce que l’œil de l’expert a apporté au musée Nicéphore Niépce et à ses visiteurs, c’est la démonstration d’une photographie sans réelles conséquences sur le monde, mais donnant l’impression d’une liberté retrouvée. Parce que débarrassée du narcissisme, de la décoration et du suivisme « arty », la photographie contemporaine a su jouer avec la machine et ses potentialités.

François Cheval

Listes des oeuvres exposées par artiste :

La sélection des œuvres présentées dans cette exposition s’est avérée complexe.

Des choix draconiens et des sacrifices ont du être fait. Nous vous invitons à retrouver la liste intégrale de tous les artistes qui ont été soutenus par le musée Nicéphore Niépce

mais également produits et suivis tout au long de leur parcours artistique en consultant notre site www.museeniepce.com

A

Ziad Antar

[1978 – ]

— Walid Joumblatt, Mokhtara, 2005,

tirage jet d’encres pigmentaires,

105 x 105 cm.

— Jean-Luc Moulène, 2002,

vidéo, durée : 16’’22’

Acquisition en 2013

B

Patrick Bailly-Maître-Grand

[1945 – ]

— Les Gémelles, 1997,

Paire de monotypes directs

[ positif-négatif ],

tirages au chloro-bromure d’argent,

80 x 65 cm chacun.

Acquisition en 2013

Roger Ballen

[1950 – ]

— Brian with pet pig, 1998,

— Man bending over, 1998,

— Woman, man and dog, 1995,

— Old man, Ottoshop, 1983,

tirages au gélatino-bromure d’argent,

36 x 36 cm.

Acquisition en 2006

John Batho

[1939 – ]

— Présents Absents, 1999,

18 tirages au gélatino-bromure

d’argent extraits

d’une série de 27 photographies,

format 29,5 x 23 cm.

Acquisition en 2002

Mathieu Bernard-Reymond

[1976 – ]

— Monuments_Crude oil prices

2003-2008, 2008,

tirage jet d’encres pigmentaires,

76 x 90 cm.

Acquisition en 2010

Jean-Christian Bourcart

[1960 – ]

— Série : The Dawn Came But No Day,

2016,

4 tirages jet d’encres pigmentaires,

40 x 60 cm

Acquisition en 2016

Bruno Boudjelal

[1961 – ]

— En Kabylie,

— Sans titre, 2009-2012,

— Tipaza, 2009-2012,

tirages jet d’encres pigmentaires,

40 x 60 cm.

Acquisition en 2012

Elina Brotherus

[1972 – ]

3 photographies issues d’un portfolio

— Le nez de monsieur Cheval,

série : Suites françaises 2

et 12 ans après, 1999,

— Contente enfin ?,

série : Suites françaises 2

et 12 ans après, 1999,

— Chambre 10 [le coin],

série : 12 ans après, 2011,

tirages jet d’encres pigmentaires,

30 x 37 cm.

Acquisition en 2015

François Burgun

[1977 – ]

— À ma soeur, mère de mes enfants,

série : Bande pour voir, 2005,

tirage jet d’encres pigmentaires,

100 x 100 cm.

Acquisition en 2013

Robert Burley

[1957 – ]

— Kodak Image Centre, Building 7,

Kodak Canada, Toronto, 2006,

— Film warehouse, Agfa-Gevaert,

Mortsel, Belgium, 2007,

— After the failed implosion

of the Kodak-Pathé building GL,

Chalon-sur-Saône, France,

December 10, 2007,

tirages jet d’encres pigmentaires,

101,5 x 122 cm.

Acquisition en 2014

C

Michel Campeau

[1948 – ]

— Sans titre, 0294 ( Montréal, Québec),

— Sans titre, 0145 ( Montréal, Québec),

série : La chambre noire, 2005-2009,

tirages jet d’encres pigmentaires,

107 x 84 cm.

Acquisition en 2013

Natasha Caruana

[1983 – ]

— Alchimie du soleil,

série : Coup de foudre, 2014,

tirage jet d’encres pigmentaires,

70 x 60 cm.

Photographies réalisées

lors de la Résidence BMW

au musée Nicéphore Niépce,

automne 2014.

Acquisition en 2014

Alexandra Catiere

[1978 – ]

6 tirages extraits de la série :

Ici, par delà les brumes, 2011,

— N.N.,

10 x 13 cm,

— Mouchoir blanc,

28,5 x 19,5 cm,

— Dipsacus, 2011

15 x 20,5 cm,

— Émile dans le soleil,

17,5 x 23,5 cm,

— Arbre de Chalon,

15,5 x 20,5 cm,

— Zacharie,

23,5 x 17 cm,

tirages au gélatino-bromure d’argent.

Photographies réalisées

lors de la Résidence BMW

au musée Nicéphore Niépce,

automne 2011.

Acquisition en 2012

Claire Chevrier

[1963 – ]

— GR07/2010,

— GR31/2010,

— GR14/2010,

série : Douchy-les-Mines, 2012,

tirages jet d’encres pigmentaires,

53 x 80 cm.

Acquisition en 2014

Gérard Collin-Thiébaut

[1946 – ]

— Série : Pliant (s) de voyage,

2 Notebook NEC et laque du Japon,

2001.

Acquisition en 2001

Kathryn Cook

[1979 – ]

— Le long de la route de déportation

dans le désert syrien,

entre Alep et Deir ez-Zor,

série : Memory of Trees, 2013,

tirage jet d’encres pigmentaires,

86 x 130 cm.

Acquisition en 2015

Alexis Cordesse

[1971 – ]

— Mur intérieur, 2011,

tirage couleur RC type Lambda,

55 x 183 cm.

Acquisition en 2012

Olivier Culmann

[1970 – ]

— Série : Autour, 2001 – 2002,

3 tirages jet d’encres pigmentaires,

50 x 50 cm.

Acquisition en 2016

D

Antoine d’Agata

[1961 – ]

— Série : Insomnia, 1998 – 2002,

tirages au gélatino-bromure d’argent,

27 x 22,5 cm.

Dépôt en 2011

Raphaël Dallaporta

[1980 – ]

— Fragile, Portfolio, 2011– 2012,

tirages dye transfer,

50 x 40 cm.

Acquisition en 2014

Denis Darzacq

[1961 – ]

— Hyper nº 23, 2010,

tirage jet d’encres pigmentaires,

105 x 70 cm.

Acquisition en 2010

Morgane Denzler

[1986 – ]

— Puzzle, Mémoire 2, 2012,

— Puzzle, Mémoire 4, 2012,

impression sur puzzles,

40 x 52 cm.

Acquisition en 2013

Michaël Durand

[1969 – ]

— Série : Paris Postcard, 1997,

4 tirages à développement

chromogène,

49,5 x 49,5 cm.

Acquisition en 1997

E

JH Engström

[1969 – ]

— Série : Trying to dance, 1996– 2001,

3 tirages à développement

chromogène, 104 x 133 cm.

Acquisition en 2007

F

Jean-Louis Faure

[1931 – ]

— Machine à espionner les porcs,

sculpture matériaux divers,

164 x 185 x 50 cm.

Maia Flore

[1988 – ]

— Série : Situations, 2011– 2012,

12 tirages jet d’encres pigmentaires,

30 x 40 cm.

Acquisition en 2015

Charles Fréger

[1975 – ]

— Série : Short school haka, 2009,

3 tirages jet d’encres pigmentaires,

100 x 82 cm.

Acquisition en 2013

G

Marion Gronier

[1976 – ]

— Série : Les Glorieux,

4 tirages jet d’encres pigmentaires,

40 x 40 cm.

Photographies réalisées

lors de la Résidence BMW

au musée Nicéphore Niépce,

automne 2012.

Acquisition en 2013

Stan Guigui

[1969 – ]

— Série : Cuchillo Bohemio, 2008,

3 tirages jet d’encres pigmentaires,

40 x 60 cm.

Acquisition en 2016

J

Noël Jabbour

[1970 – ]

Série : The Hunt

— Le sanglier, 2005,

— Stéphanie, 2005,

— Phaesant in a field, 2005,

tirages jet d’encres pigmentaires,

43,5 x 32,3 cm.

Acquisition en 2008

K

Peter Knapp

[1931 – ]

— Jet line, 1974,

composition de 12 tirages

à développement chromogène,

42 x 170 cm.

— Vol de la Panam dans le ciel

de l’Utah, 1984,

tirage chromogène, 150 x 100 cm.

— Aéroglyphe VII, Zermatt, 1983,

tirage jet d’encres pigmentaires,

44,7 x 60,7 cm.

Acquisition en 2013

L

Jean Le Gac

[1936 – ]

— Fifty fictif série 11, 1999,

diptyque d’un tirage

à développement chromogène

et d’un tirage au gélatino-bromure

d’argent,

48,5 x 58 cm.

Acquisition en 1999

Laurence Leblanc

[1967 – ]

— Série : Rendons le possible :

portraits, Cambodge, 2012,

4 tirages jet d’encres pigmentaires,

53 x 80 cm.

Acquisition en 2015

Ange Leccia

[1952 – ]

— Montage vidéo

réalisé pour l’exposition

à partir de deux oeuvres présentes

dans les collections :

Azé, 2003,

acquisition en 2003

et Ruins of love, 2006,

acquisition en 2006,

durée : 26’ en boucle.

M

Mac Adams

[1943 – ]

— The Third Swan, 2010,

tirages jet d’encres pigmentaires

triptyque, 102 x 102 cm.

Acquisition en 2010

Virginie Marnat-Leempoels

[1970 – ]

— Cocotte, 2002,

tirage au gélatino-bromure d’argent,

150 x 110 cm.

Acquisition en 2004

Guillaume Martial

[1985 – ]

— Série : Le Modulor, 2014,

9 tirages jet d’encres pigmentaires,

37 x 55,5 cm.

Acquisition en 2015

Serguey Maximishin

[1964 – ]

— A fountain. Gudermes. Chechnya,

août 2003,

tirage couleur, 30 x 45 cm.

— « Zov Ilyitcha » Restaurant.

Saint-Petersbourg, novembre 2003,

tirage couleur, 30 x 45 cm.

Acquisition en 2007

Mazaccio & Drowilal

Élise Mazac

[1988 – ]

et Robert Drowilal

[1986 – ]

Série : Wild Style, 2013,

— Celebrity,

— Analyse this,

— Mars Attacks!,

— Bad boys,

— Dances with wolves,

— L.A.,

— The Beach,

— Virus,

— Wild Wild West,

tirages jet d’encres pigmentaires,

20 x 30 cm.

Photographies réalisées

lors de la Résidence BMW

au musée Nicéphore Niépce,

automne 2013.

Acquisition en 2015

André Mérian

[1955 – ]

— Série : Water Front, 2012,

10 tirages jet d’encres pigmentaires,

35 x 48 cm.

Acquisition en 2014

Bertrand Meunier

[1966 – ]

— Série : Paysans ordinaires, 2006,

2 tirages chromogènes,

80 x 120 cm,

1 tirage chromogène,

60 x 90 cm.

Acquisition en 2008

Laurent Millet

[1968 – ]

— Série : Petites machines, 1997-1998,

4 tirages au gélatino-bromure d’argent,

40 x 30 cm.

Acquisition 1998

— La constellation des choses, 2009,

vidéo, format 4/3, durée : 59’’59’

Acquisition en 2009

Christian Milovanoff

[1948 – ]

— Attraction 1, 2005,

tirage jet d’encres pigmentaires,

60 x 80 cm.

— Attraction 16, 2005,

tirage jet d’encres pigmentaires,

60 x 80 cm.

Acquisition en 2005

— Extrait de la série Pitt Campus,

2001 – 2002,

tirage à développement chromogène,

96 x 120 cm.

Acquisition en 2007

Jean-Luc Moulène

[1955 – ]

— Hashem El Madani, Saïda, juin 2001,

tirage Cibachrome,

151 x 119 cm.

Acquisition en 2003

O

Yuki Onodera

[1962 – ]

— How to make a Pearl nº 23, 2000,

— How to make a Pearl nº 33, 2001,

tirages au chloro-bromure d’argent,

210 x 150 cm.

Acquisition en 2012

P

Dominique Pasqualini

[1956 – ]

— L’aurore des images, 2001,

vidéo, durée : 12’’

Acquisition en 2001

Mathieu Pernot

[1970 – ]

— Meaux (Seine-et-Marne) / 2.462

/ Au groupe scolaire du chemin

aux Prêtres, série : Les Témoins, 2006,

tirage jet d’encres pigmentaires,

60 x 50 cm.

— Meudon-la-forêt (Seine-et-Oise) /

Les Trivaux,

série : Le meilleur des mondes, 2006,

tirage jet d’encres pigmentaires,

28 x 40 cm.

Acquisition en 2006

Gerald Petit

[1973 – ]

— Série : L’Homme et la caméra, 2005,

4 tirages jet d’encres pigmentaires,

29,5 x 37,5 cm.

Acquisition en 2006

Philippe Pétreman

t [1976 – ]

— Série : De l’inconvénient d’être né,

2013,

3 tirages jet d’encres pigmentaires,

40 x 50 cm.

Acquisition en 2013

R

Walid Raad

[1967 – ]

et Akram Zaatari

[1966 – ]

/ Fondation Arabe pour l’image

— Surprise_West, 2002,

vidéo, durée : 2’24’’

— Surprise_East, 2002,

vidéo, durée : 2’22’’

Acquisition en 2005

Lola Reboud

[1982 – ]

Série : Les Éphémérides

— Tanger, août 2011,

— Quatre jeunes filles (les baigneuses),

Tanger, août 2011,

— Deux jeunes hommes, septembre 2011,

tirages jet d’encres pigmentaires,

27 x 27 cm.

Acquisition en 2015

S

Lise Sarfati

[1958 – ]

— Ikcha. Colonie de rééducation

par le travail, 1995,

2 tirages couleur,

39,2 x 59,3 cm.

Acquisition en 1997

Malick Sidibé

[1936 – 2016]

— Chemise : Soirée mariage M. Tall,

vers 1962,

18 tirages au gélatino-bromure

d’argent collés sur une chemise

cartonnée 32,5 x 50 cm dépliée.

— Chemise : Soirée mariage / Kodian,

8 novembre 1969,

20 tirages au gélatino-bromure

d’argent collés sur une chemise

cartonnée 32 x 48 cm dépliée.

— Chemise : Baptême enfant / Bassidiki

[Kamité] par / L’Asso Boys,

31 décembre 1968,

18 tirages au gélatino-bromure

d’argent collés sur une chemise

cartonnée 32 x 48 cm dépliée.

— Chemise : J.F. Club,

5 avril 1969,

25 tirages au gélatino-bromure

d’argent collés sur une chemise

cartonnée 32 x 72 cm dépliée.

— Chemise : Les Dauphins,

vers 1962,

20 tirages au gélatino-bromure

d’argent collés sur une chemise

cartonnée 32 x 48 cm dépliée.

Acquisition en 2010

Klavdij Sluban

[1963 – ]

— Série : D’une Amérique l’autre,

Amérique centrale, 2005–2010,

3 tirages au gélatino-bromure

d’argent, 40,5 x 26,5 cm.

Acquisition en 2012

T

Patrick Tosani

[1954 – ]

— Série : Territoire, 2002,

25 tirages à développement

chromogène,

25,7 x 33,7 cm.

— La Grande Nef, 1984,

tirage à développement chromogène,

334 x 242 cm.

Acquisition en 2014

Z

Patrick Zachmann

[1955 – ]

Série : Mare Mater,

— Après le saccage du poste de police

de La Goulette,

Tunisie, avril 2011,

tirage jet d’encres pigmentaires,

80 x 120 cm.

— Oussama, 19 ans, candidat au départ,

Zarzis, Tunisie avril 2011,

tirage jet d’encres pigmentaires,

80 x 120 cm.

— Centre de rétention de Takandja

où les migrants clandestins restent

entre six et dix-huit mois,

Malte, juin 2009,

tirage jet d’encres pigmentaires,

53,2 x 80 cm.

— M. et Mme Bon Zomita, devant

leur maison, dont le fils a disparu

en mer en février 2011,

Zarzis, Tunisie, 2011,

tirage jet d’encres pigmentaires,

33 x 49,8 cm.

Acquisition en 2014

Liste des participations intellectuelles ou techniques, des éditions ou co-éditions d’ouvrages de photographie contemporaine du musée Nicéphore Niépce depuis 2000 :

Esantys ir nesantys :

présents et absents

Photographies de John Batho

Texte de Claire Nédellec

Société des Amis

du musée Nicéphore Niépce,

Association Française d’Action Artistique

[ Ministère des affaires étrangères ],

Ville de Rodez, musée Denys Puech,

2000

Gerald Petit

Texte de François Cheval

Musée Nicéphore Niépce / L’Office,

école nationale des beaux-Arts de Dijon,

2000

John Batho, une rétrospective

Photographies de John Batho

Texte de François Cheval

Éditions Marval,

2001

Sur la route

Photographies de Rajak Ohanian

Texte de François Cheval

Musée Nicéphore Niépce,

2003

Hautes surveillances

Photographies de Mathieu Pernot

Texte de Phillippe Artières,

suivi d’un entretien entre Mellany

Robinson et Mathieu Pernot

Actes Sud,

2004

The New Painting

Photographies d’Elina Brotherus

Textes de Susanna Pettersson,

Andrea Holzherr, Sheyi Antony Bankale

Thames & Hudson,

2005

Le Grand tour

:

Syrie, Liban, Palestine

Photographies de Jean-Luc Moulène

,

Patrick Tosani, Ange Leccia,

Akram Zaatari

Textes de François Cheval,

Alexis Tadie, Elias Sanbar

Isthme éditions / Musée Nicéphore Niépce,

2005

Le Grand Ensemble

Photographies de Mathieu Pernot

Éditions Le Point du Jour,

2007

Peter Knapp

Gabriel Bauret

Textes de Hans-Michael Koetzle,

François Cheval, Catherine Zask

Éditions du Chêne,

2008

Virginie Marnat-Leempoels

Texte de François Cheval

Les Presses du Réel,

2009

Un jour comme les autres

Photographies de Claire Chevrier

Textes de François Cheval, Fabien Danesi,

Jacinto Lageira, Blandine Chavanne.

Silvana Editoriale,

2009

Agonie

Antoine d’Agata

, Rafaël Garido

Éditions Actes Sud / Atelier de Visu,

2009

Yuki Onodera

Textes de Tomoko Okabe,

Kyoji Maeda, François Cheval

Tokyo Metropolitan Museum

of Photography,

2010

The Narrative Void

Photographies de Mac Adams

Textes de François Cheval

et Alexandre Quoi

Éditions le Bec en l’air,

2010

Act

Photographies de Denis Darzacq

Textes de Michel Frizot

et Virginie Chardin

Éditions Actes Sud,

2011

Cabaret New Burlesque

Photographies de Stan Guigui

Texte de François Cheval

Éditions du Chêne,

2011

Il fait jour

Photographies de Claire Chevrier

Textes de Sidi Mohammed Barkat,

Damien Sausset et Pia Viewing

Éditions Loco / Silvana Editoriale

2012

La double exposition du je (fiction)

Jean Le Gac

Textes de François Cheval

et Robert Bonaccorsi

Villa Tamaris Centre d’art,

2012

Ice

Antoine d’Agata

Images en Manoeuvres éditions,

2012

Waterfront

Photographies d’André Mérian

Texte de François Cheval

Arnaud Bizalion éditeur,

2013

Atras del Muro

Photographies de Stan Guigui

Textes de François Cheval

et Michel Philippot

Éditions Images Plurielles,

2013

The disappearence of darkness

Photography at the end

of the analog era

Photographies de Robert Burley

Textes de Gaëlle Morel et Doina Popescu,

Alison Nordström, François Cheval,

Andrea Kunard

Princeton Architectural Press, New York

/ Ryerson Image Centre, Toronto,

2013

Mare mater, journal méditerranéen

Photographies de Patrick Zachmann

Texte de François Cheval

Éditions Actes Sud,

2013

Memory of trees

Photographies de Kathryn Cook

Textes de François Cheval

et Karin Karakasli

Éditions Le Bec en l’air,

2013

Peter Knapp, carnet nº 4

Texte de François Cheval

Auer Photo Fondation,

2013

Odysseia

Photographies d’Antoine d’Agata

Textes de Bruno Le Dantec

et Rafael Garido

André Frère Editions,

2013

Charleroi

Photographies de Claire Chevrier

Textes de François Cheval

et Xavier Canone

Musée de la photographie de Charleroi,

2014

Colles et chimères

Photographies de

Patrick Bailly-Maître-Grand

Textes de Patrick Bailly-Maître-Grand,

Michel Poivert, Héloïse Conesa,

François Cheval, Anne-Céline Besson

Musées de la Ville de Strasbourg,

2014

Expired

Photographies de Ziad Antar

Textes de Akram Zaatari

et François Cheval

éditions Beaux-Arts de Paris

/ Musée Nicéphore Niépce,

2014

Alger, climat de France

Photographies de Stéphane Couturier

Texte de François Cheval

Arnaud Bizalion éditeur,

2014

Jeffrey Silverthorne

Photographies de Jeffrey Silverthorne

Textes de François Cheval

et Joachim Naudts

Kehrer Editions,

2014

Actes : Antoine d’Agata,

une présence politique

Textes de Philippe Azoury, Léa Bismuth,

François Cheval, Xavier Coton,

Jean-Baptiste del Amo,

Christine Delory-Momberger,

Fanny Escoulen, Rafaël Garido,

Fabrice Guenier, Nan Goldin,

Magali Jauffret, Bernard Mercadé,

Bertrand Ogilvie,

Paule Palacios-Dalens, André Rouillé

André Frère éditions,

2014

Algérie, clos comme on ferme un livre ?

Photographies de Bruno Boudjelal

Textes de François Cheval

Éditions Le Bec en l’air,

2015

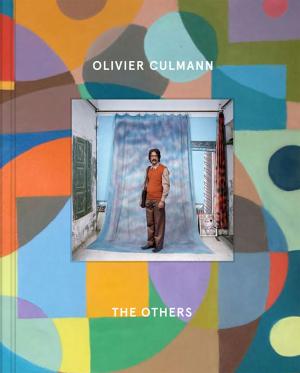

The Others

Photographies d’Oliver Culmann

Textes de Christian Caujolle,

François Cheval, Christopher Pinney

Éditions Xavier Barral,

2015

Cher Nicéphore...

Douze photographes écrivent

à Nicéphore Niépce

Photographies et textes

de Jean-Christophe Ballot,

John Batho, Elina Brotherus,

Raphaël Dallaporta, Valérie Jouve,

JR, Daido Moriyama,

Mathieu Pernot, Bernard Plossu,

Reza, Patrick Tosani, Sabine Weiss,

Laurent Millet

Textes de Sylvie Andreu,

François Cheval

Éditions Bernard Chauveau,

2015

Denis Brihat :

photographies 1955 – 2012

Textes de Solange Brihat, Alain Paire,

Pierre-Jean Amar, François Cheng,

François Cheval, Didier Brousse

Éditions Le Bec en l’Air,

2015

Sudan Photographs vol. 3

/ A land typology essay

Photographies de Claude Iverné

Textes de Robin Seignobos,

Vincent Francigny, François Cheval

Elnour éditions,

2016

Livres édités dans le cadre des résidences BMW au musée Nicéphore Niépce :

Alexandra Catiere

/ Ici, par delà les brumes

Photographies d’Alexandra Catiere

Texte de François Cheval

Éditions Trocadéro,

2012

Marion Gronier / Les Glorieux

Photographies de Marion Gronier

Texte de François Cheval

Éditions Trocadéro, 2013

Mazaccio & Drowilal / Wild Style

Photographies d’Élise Mazac

et Robert Drowilal

Textes de François Cheval,

Nicolas Heimendinger et Fani Morières

Éditions Trocadéro,

2014

Natasha Caruana / Coup de foudre

Photographies de Natasha Caruana

Texte de François Cheval

Éditions Trocadéro,

2015

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Léon Herschtritt

La fin d’un monde

18 06 ... 18 09 2016

prolongée jusqu'au 25 09 2016

Léon Herschtritt [né en 1936] fut le plus jeune photographe à recevoir le prix Niépce en 1960 grâce au travail réalisé durant son service militaire en Algérie. Humaniste, il n’hésite pas à diversifier ses sujets en développantune sensibilité particulière pour les scènes de rues, la jeunesse des années 1960 et son émancipation progressive, les mouvements sociaux, le peuple gitan…

En partant des archives personnelles du photographe et parfois de négatifs inédits, l’exposition s’articule autour de quatre-vingt photographies offrant une vision d’ensemble de l’oeuvre de Léon Herschtritt dans les années 1960. Autant d’images qui témoignent de la fin d’un certain monde.

Exposition conçue avec le soutien de:

la Société Canson, du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bourgogne Franche-Comté et de la société des Amis du musée Nicéphore Niépce.

La photographie de Léon Herschtritt est une épreuve pour la critique. Les séries s’affichent sans que l’on ait besoin de les déchiffrer. Cela va de soi. Une prostituée racole, un soldat bombe le torse et les amoureux de Paris se bécotent sur les bancs.

On fait aujourd’hui mérite à un photographe de son originalité. Déconcerter est la règle.

Et c’est tant mieux car le conformisme en photographie est sans nuances.

C’est oublier pourtant une des qualités essentielles de ce médium qui est de revoir et de conforter la mémoire. Ici, on retourne sur nos pas. On prend un plaisir certain à réemprunter des voies anciennes. Aujourd’hui, qui se risquerait à dresser le portrait d’un pays, d’une profession, qui se risquerait à figurer la légèreté, la joie de vivre ou la tristesse et le désarroi ? Une photographie qui se fait au gré des humeurs, telle pourrait être la définition simple de l’oeuvre de Léon Herschtritt ? Ce n’est pas si simple. Une épreuve pour la critique ! Car nous sommes mal placés, confrontés à l’agitation d’un présent si mouvementé, pour juger de cette période. Nous revendiquons la liberté du regard et nous ne pouvons nous empêcher de caractériser cette photographie de mélancolique. Mais si nous pouvons un instant refuser le désuet et l’anecdote, nous devons convenir que ce temps-là était en proie au bouleversement. Derrière les apparences futiles, derrière les équivoques, surgissent les prémices d’un avenir sombre, notre présent. En ces temps dits glorieux, dans les années 1960, des nations émergent, une jeunesse se prépare à la rébellion, les grèves se multiplient et le monde se sépare en deux camps. Dans ce qui paraît un cortège de désinvolture, de moments gracieux mais sans profondeur, le photographe rend avant tout compte du mouvement des choses et des hommes. Nous savons aujourd’hui quels troubles ont connus les nations : de la chute des empires coloniaux à la crise de la culture.

Le photographe, faussement humble, rend compte de la fragilité de la société autant que de l’impuissance de la photographie. Ce serait mal connaître Léon Herschtritt que de le voir comme un photographe critique sur son objet. Mais lorsqu’il pose son regard sur un sujet, rien n’est direct. La vision se déplace sur ce qui, apparemment, est accessoire. La photographie ne réside pas dans les réponses qu’elle peut apporter, et offre encore moins des solutions, mais elle interroge ses participants, acteurs ou figurants de ce théâtre. Jamais la photographie n’a été aussi « retorse » pour nous présenter des séries de fausses pistes. Si l’on conçoit cette manière de détourner les choses comme un artifice « humaniste », on se méprend. Léon Herschtritt s’évade de l’évidence tragique, de la démesure et des contrastes accrocheurs pour imposer une photographie lucide, malicieuse et sans acrimonie. Il trouve la juste expression de son travail dans un constat un peu nostalgique, mais acéré et architecturé, sur le fonctionnement des choses et des hommes. Le souci majeur du photographe, c’est la nécessité d’inscrire chaque image dans un récit qui ne doive rien aux grandes oeuvres photographiques qu’il connaît et apprécie. C’est sans honte qu’il exerce le métier de photographe-reporter, confiant dans la qualité brute de l’outil. Les ressources de l’appareil lui suffisent amplement pour exprimer ce qui sourd en profondeur.

Ainsi en va-t-il de l’œuvre de Léon Herschtritt. Elle vit sans à-coup, presque souterraine. La décrit-on, que bien souvent on se méprend. On pense qu’elle rentre dans son déclin. Peu de temps après, on l’exhume. Elle éveille plus que de la curiosité. Et, il est fort possible qu’un jour, elle ne vienne à réveiller l’inquiétude qui l’a fait naître.

François Cheval

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

"L’occident ne perçoit du Darfour comme des mondes lointains que la vitrine médiatisée de l’urgence. Sa représentation théâtrale rapide bruyante et mouvementée, avec sa typologie caractéristique de foule, de cris et pleurs d’enfants se cantonne au visible et audible de l’enceinte des camps. Dans une autre temporalité qui marginalise les enjeux onusiens, le territoire des Four, réel, meut dramatiquement autant qu’inéluctablement vers sa modernité, mais dans une douleur muette de moments ordinaires, instants ruraux, urbains et désormais humanitaires. La vraie violence est dans le silence, la lenteur, l’immobile.

"

Claude Iverné

Depuis 1998, Claude Iverné parcourt le Soudan, un territoire au carrefour du monde arabe et de l’Afrique. Délaissant toute idée préconçue sur le pays et les hommes, il photographie avec humanité un pays baigné d’influences contraires, documente l’intimité d’un peuple mêlé, à l’histoire complexe, à mille lieues des clichés sensationnels qui circulent depuis des années dans la presse. Le photographe choisit de s’affranchir des codes et usages en vigueur. Ses images allient le sentiment politique à l’essai lyrique.

Pour ce travail de longue haleine, Claude Iverné a reçu le prix Henri Cartier-Bresson en

2015.

Il est une manière peu courante d’exercer le métier de photographe chez Claude Iverné. Il refuse d’être vu. Car il est de bon ton désormais que le reportage se conjugue à la première personne. C’est en cela que l’on demeure ici dans une vision « puriste » de la photographie documentaire, dans le refus de l’égocentrisme. Si la réalité est obscure, le photographe s’inscrit dans cette obscurité.

En faisant siens les procédés d’une photographie « ethnographique », Claude Iverné en adopte ses principes. Il ne se satisfait pas du rôle accordé au photographe-reporter, ni d’être le simple porte-voix de populations en « souffrance ». Il s’approprie leurs codes et leurs logiques. Il n’est nullement à la recherche d’un « état de nature ». On se tromperait en l’imaginant traquant la « vérité » d’un peuple. A contrario, son approche n’est qu’une suite d’énigmes.

La raison qui procède à cette photographie n’est en rien explicative. Nous pénétrons au plus près des choses, par leur aspect le plus concret. L’esprit de série nous met en face de matrices et de leurs déclinaisons. Son constat devient le nôtre : une interrogation sans réponses.

Notre époque marque une certaine défiance envers la photographie de reportage. Existe-t-il une alternative à des images dont l’origine n’est que rarement certifiée ? Devant « l’inutilité », ou plutôt, devant l’inefficacité du témoignage photographique, est-il possible de régénérer le langage documentaire ? Il semble qu’en inversant l'ordre du temps, en se séparant de l’urgence, on puisse aborder de nouveaux territoires de la compréhension du monde.

S’il y a bien une tradition qui assure à la photographie en noir et blanc une certaine prédominance sur les autres médias modernes, c’est sans conteste la vertu du silence. Aux flux permanents d’informations, de quelque nature, l’image fixe et monochrome conserve la qualité de l’économie. La retenue, qui devrait être la règle en toutes choses, est pour le moins dans les situations présentées par Claude Iverné, le murmure de la réalité

En bannissant la séduction de l’émotion, tout en fondant une esthétique, le photographe inclut dans cette dernière la possibilité critique du visible et de sa perception. L’attente du spectateur, la pré-vision d’une image humanitaire étant l’« exotisme » contemporain, s’oppose à la seule voie possible de lecture du réel, sa transfiguration. La question de la restitution du réel n’appelle pas nécessairement la réquisition des impressions. Sans logos, l’opérateur dispose d’un outil efficace, son désir de distanciation.

La volonté de restituer « fidèlement » ce monde s’affiche avec la résolution certaine de dépasser l’actualité et bannit avec rudesse les affects. L'observation de la société soudanaise, selon une procédure rigoureuse, amplifie l’impression d’écart entre le traitement du sujet et son urgence. Les images n’apparaissent pas comme des « unica », des objets singuliers, mais se posent devant nous comme de simples éléments d’un jeu complexe. La photographie est un « kriegspiel ».

L’extériorité valide le commentaire. La cécité du photographe vaut celle de Tirésias. Face au désastre, l’opérateur résiste par la maîtrise de l’outil technique. La soumission à l’appareil est le début de la renonciation. L’altérité débute là où le fait technique est assujetti. Claude Iverné maîtrise l’arabe. De là, peut-être, une appréciation du réel qui ne doit rien à la fausse poésie du voyage. L'imaginaire romanesque est le grand absent de ces séries qui n’ont rien de symbolique et de désenchanté, bref, perclus de syndromes rimbaldiens. La pratique de la photographie, à l’imitation de l’apprentissage de la langue, est une initiation permanente aux difficultés, mieux même, aux impossibilités

Depuis que l’on sait que l’Afrique est mal partie, ce continent est sans promesse d’avenir. Il est comme il est. Voilà le propos de Claude Iverné. Contrairement au photographe « traditionnel », imprégné de considérations morales, il ne hisse pas le document au rang de témoignage. Et, amusé par le rôle messianique que l’on veut bien lui assigner, il n’entrevoit ses différentes interventions qu’en se dissociant du reportage traditionnel. Il installe l'idée que ce périple ne révèle rien par lui-même. Il est un leurre, certes, mais le moins trompeur, ici et maintenant.

Les images imprégnées d’une teinte étrange, dans laquelle se fondent les séries, ne suscitent ni fantasme et encore moins le désir de partir. Le récit se concentre sur les failles et les contradictions du biotope. L’enjeu de ce travail est de rompre avec les différents modèles de récit photographique. Evidemment, on ne trouve ni modernisation du mythe (Aux sources du Nil !), ni recherche d’un apaisement personnel. Le Darfour est semblable dans bien de ses aspects à la banalité d’autres territoires.

L’indifférenciation de la matière ne conduit pas la photographie sur la voie de l’abstraction. L’image ménage la nuance. Si elle réfute le contraste, c’est-à-dire, l’organisation simpliste d’une répartition entre le bien et le mal, c’est pour mieux se défaire du drame. La description de la réalité n’enregistre que des moments inqualifiables parce qu’universels. « La façon dont les hommes produisent leurs moyens d'existence, dépend d'abord de la nature des moyens d'existence déjà donnés et qu'il leur faut reproduire. Il ne faut pas considérer ce mode de production de ce seul point de vue, à savoir qu'il est la reproduction de l'existence physique des individus. Il représente au contraire déjà un mode déterminé de l'activité de ces individus, une façon déterminée de manifester leur vie, un mode de vie déterminé. La façon dont les individus manifestent leur vie reflète très exactement ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont coïncide donc avec leur production, aussi bien avec ce qu'ils produisent qu'avec la façon dont ils le produisent. Ce que sont les individus dépend donc des conditions matérielles de leur production. » Karl Marx. F. Engels. 1845. L’idéologie allemande.

Vouloir se confronter au monde par la photographie, une relation médiatisée par un appareil, n’a de sens que si l’expérience est partagée. Ici, elle prend différentes formes, du document publié à la photographie accrochée au mur. Ce qui importe dans la restitution, c’est la situation. Quoi qu'il en soit pour le photographe, si la prise de vue reste le matériau brut, l’indice, nécessaire à tous les commentaires ultérieurs, ces derniers se construisent en fonction de l’intention première. L’événement final se trouve au cœur du parcours photographique.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

L’ivresse du mouvement

Sport et photographie

13 02 ... 22 05 2016

prolongée jusqu'au 6 juin

Au tournant du 20e siècle, le sport et la photographie s’associent dans la définition de la modernité. Ils ont tous deux en commun l’idée du partage du moment et de l’instantanéité. Précise par nature, proche dans l’action, la photographie va au-delà de l’enregistrement. Elle transpose un instant dont la nature est d’être éphémère. L’exposition présente l’œuvre des photographes d’avant-garde de l’entre-deux-guerres : André Steiner, Jean Moral, Jan Lukas, Pierre Boucher, Isaac Kitrosser, ainsi que la presse sportive illustrée de l’époque.

Ce serait une erreur de penser les multiples représentations du corps comme des excroissances du portrait photographique. Le portrait est une tentative d’approche du profil psychologique. Le corps photographié dans sa saisie directe est un manifeste. Le corps n’a besoin que de lui même pour s’afficher. Le portrait appelle le décor, une accumulation d’attributs, qui le parasite. C’est ainsi que l’on va insensiblement passer d’une image sursignifiée, encombrée d’objets, à une image dépouillée, centrée sur les conséquences de l’effort. La quête du mouvement, qui va faire le bonheur des premières revues photographiques, se retire au profit d’une esthétique sculpturale. Si à l’origine Marey et Muybridge sont utiles à la compréhension du geste, l’espace photographique des années 1930 se confond avec l’art antique de la statuaire et du nu. On se méprendrait à voir dans cette évolution un passage de l’eugénisme de l’éducation physique à une reconnaissance de l’intime. La pratique sociale et collective du sport suspend le soupçon d’indécence de la nudité. Le corps dénudé perd toute signification érotique au profit d’un idéal sociétal.

La gymnastique est à l’origine une pratique sociale réservée à une « élite ». Elle participe d’un art de la représentation de soi. En exhibant ostensiblement ce corps redressé, la photographie célèbre un mode de vie rejetant le laisser-aller et sa soumission aux tentations et aux plaisirs. A la recherche de la perfection du geste, la nouvelle « aristocratie » de l’entre-deux-guerres, tout en s’inspirant de ce modèle eugéniste, voit dans la pratique sportive une adhésion à la modernité débarrassée de l’individualisme. La performance supplante le bien-être et la vie au grand air n’est plus que la continuation des prouesses vues et admirées dans les magazines.

Les nombreuses et nouvelles revues développent sur l’espace des doubles pages la géométrie de la mécanique corporelle. Les manuels d’éducation physique et sanitaire sont relégués à des cercles restreints. Il ne s’agit plus de fabriquer des corps prêts à lutter contre le barbare, le voisin allemand. L’ascèse n’est plus le moteur de la nouvelle conception du corps. La photographie sportive renseigne sur la puissance et la richesse des nations. Cette sensibilité nouvelle, le passage d’un mode de vie à l’exaltation de l’exploit sportif, est à rapprocher du dynamisme de la presse et, en particulier, des développements des techniques de reproduction. La presse se saisit de la photogénie du corps sportif qui n’est rien d’autre que celui d’un demi-dieu, l’héritier d’un héros homérique, surpris au plus près.

Le sport et la photographie s’associent à définir la modernité. Ils ont tous deux en commun l’idée du partage du moment et de l’instantanéité. Précis par nature, proche dans l’action, la photographie va au-delà de l’enregistrement. Elle transpose un instant dont la nature est d’être éphémère. Ce que le magazine des années trente invente n’est rien moins que la transfiguration d’un acte simple en chant épique. L’image mécanique, soutenue par un verbe louangeur, transcende l’événement pour en faire un véritable phénomène collectif.

Dès 1919, ceux que l’on appelait les « préparatistes » souhaitent contribuer au redressement de la France. En 1918, c’est la puissance et la santé d’un peuple qui a vaincu la puissance et la santé d’un autre peuple. Mais, on s’appuie désormais sur l’exemplarité du vainqueur et non plus seulement sur des principes et des vertus. Le caractère spectaculaire de la photographie ne peut se contenter de corps s’ébrouant dans des paysages bucoliques. Il lui faut désormais la théâtralité du stade pour que le corps puisse exprimer ses qualités dramatiques et devenir support de mythes. La photographie devient alors une composante essentielle des idéologies totalitaires.

Autre matérialité de la substance corporelle, la valeur accordée au corps est en même temps une déréalisation du sujet. L’effort est une charge symbolique. L’image de l’anatomie du champion accède au sacré. Enveloppe impérissable, elle s’intègre dans l’histoire longue de l’Occident. Par contre, le corps de l’autre se voit déshumanisé, prêt à être sacrifié. Les magazines de l’Intelligentsia, « Vu » en particulier, n’hésitent pas à associer le corps du prolétaire usé au siècle de l’industrialisation. Le corps n’appartient plus aux individus. Le corps de la modernité photographique est une construction sociale, une fiction

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Comprendre le photographique. Par cette volonté affichée, le musée Nicéphore Niépce s’affirme plus que jamais comme le musée de la photographie dans toutes ces acceptions. Il met en avant l’unité de la photographie qui, depuis le geste initial de Nicéphore Niépce ne peut se réduire à l’art et à la technique, ou à l’articulation des deux disciplines. Partial dans ses choix, il ne prétend pas à l’exhaustivité et privilégie la relation pédagogique entre l’objet photographique et le spectateur.

« Tous azimuts » présente des acquisitions récentes et inédites. Fruits d’achats et de nombreuses donations, celles-ci viennent à propos rappeler la vocation du musée à rassembler, conserver et diffuser.

Objet protéiforme, la photographie s’expose aux murs, s’insère dans le livre et se déploie dans le magazine. Elle s’affiche impudiquement dans les albums de famille.

Percevoir la photographie dans sa cohérence, et tenter de reconstruire l’archive photographique dans sa globalité, c’est renouer les relations qu’elle entretient avec nos obsessions, nos désirs et nos perversités ; au risque de dresser le panorama halluciné de la fascination de l’humanité pour ce médium.

Objet de promotion

Le pouvoir de démonstration de la photographie en fait dès la fin du 19e siècle un objet de promotion. Mais c’est surtout dans l’entre-deux-guerres que la photographie permet de dépasser l’ancienne réclame fondée sur le texte et le dessin. Vantant les mérites d’un produit, d’une marque ou d’une enseigne commerciale, elle s’affiche sur tout type de support : affiche, catalogue, calendrier, porte-courrier… L’impact de l’image est immédiat ; celle-ci est censée garantir la véracité du message. A l’époque, l’image publicitaire récupère et adapte les expériences plastiques des avant-gardes : photomontages, utilisation de la typographie, de la couleur. Il n’est d’ailleurs pas anodin de remarquer que les plus grands photographes ont travaillé pour la publicité.

En période de guerre

La photographie en période de guerre revêt de multiples aspects. Sa caractéristique principale depuis 1914 est avant tout d’être contrôlée pour être diffusée dans la presse à des fins de propagande. L’image est retouchée, les scènes sont reconstituées a posteriori . La photo devient une arme de persuasion pour rassurer la population (elle ne montre rien) et terroriser l’ennemi (elle le montre décimé). Les régimes totalitaires y ajoutent le culte du chef en inondant les territoires conquis de milliers de portraits solennels et intimidants. Restent les albums souvenirs de soldats, dont les prises de vue étaient toutefois elles-mêmes très encadrées.

La mission du photoreportage, à compter des années 1930, sera de montrer l’envers du décor, ce qui est caché, incarnant la conscience dénonciatrice, celle qui contribuera à changer les choses – en vain. La représentation de l’horreur n’a jamais empêché celle-ci d’exister. Cette horreur peut aussi n’être qu’évoquée à travers la métaphore, la transposition, comme le fait Laurence Leblanc en photographiant en gros plan les figurines de pâte à modeler d’un film de Rithy Panh sur le génocide khmer. Alexis Cordesse recueille lui les témoignages des anciens bourreaux du génocide rwandais qu’il accole à leurs portraits volontairement banalisé. L’image n’est plus une preuve immédiate mais un témoignage pour la mémoire. L’effet n’en est pas moins fort, voire sidérant.

Identifier

La photographie quantifie et mesure ; elle permet de reconnaître, identifier. Elle devient ainsi à la fin du 19e siècle l’auxiliaire précieux de la police. Les portraits commencent à nourrir les dossiers des condamnés et les premières fiches pour répondre à l’obsession de la récidive.

Bertillon met en place le fichier anthropométrique qui s’appuie sur l’image et différentes mesures du corps humain. La méthode est appliquée à des catégories d’individus toujours plus vastes, stigmatisées comme dangereuses ou potentiellement menaçantes : anarchistes, nomades, opposant politiques notamment dans les colonies… En France, les premières cartes d’identité avec photographie sont créées dans les années 1890. Cartes d’identité pour les étrangers, les Français, les fonctionnaires, cartes de travailleurs, visa de sortie, de transit, permis de séjour, Ausweis sous l’Occupation… l’administration recense, répertorie, renseigne, surveille.

Années 1930

Au début des années 30, la photographie s’avance dans l’expérimentation. Elle fait don à la modernité d’un répertoire élargi de formes, de scènes, d’attitudes neuves et fondatrices. Selon le sens d’une évolution artistique, sociale et politique vers la transformation complète du monde, la « Nouvelle Vision » des photographes n’envisage le visible qu’au travers de la géométrie des corps, des matériaux usinés et de la beauté de la machine. Dans la description des corps modernes, dans la photo d’une architecture révolutionnaire, dans la scénographie du portrait, le photographe dégage les images de tout superflu. A présent, nous regardons, admiratifs, l’œuvre commune de la « Nouvelle Vision », qui doit tout aux immigrés allemands et hongrois, aux proscrits, juifs, femmes, communistes, qui ont fait la photographie française et de Paris, le creuset de la rénovation du médium.

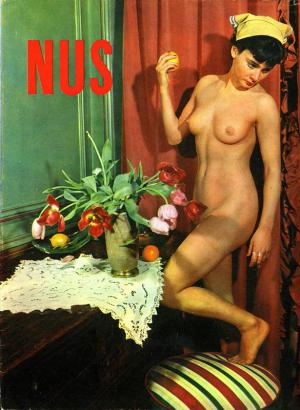

Le nu

Au 19e siècle, la photographie perpétue la tradition du nu artistique tel qu’il se pratique dans les beaux-arts. Le corps est traité comme une académie, une étude. La pudeur reste de mise, qui n’empêche pas, malgré la censure, la prolifération de vues érotiques qui font du nu, dès l’origine, la première économie de la photographie. Dès les années 1920, les photographes mettent en avant les qualités plastiques du nu, accompagnant un mouvement général de libération du corps. Celui-ci est photographié en gros plan, fragmenté, épuré ; il devient un pur objet esthétique sculpté par la lumière. Parallèlement, un type de photographie érotique et kitsch continue de circuler sous le manteau (Horace Roye). Aujourd’hui, libérée de la censure, la photographie a évacué les critères de beauté traditionnels et met sur le même plan corps, visage et sexe.

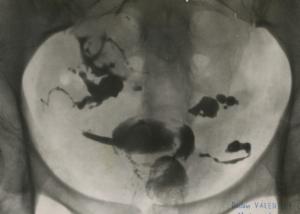

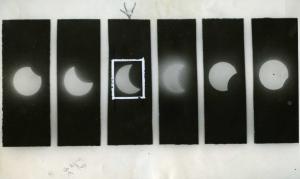

Voir au-delà

La précision de la photographie, vantée dès l’origine, permet de voir au-delà de notre champ de perception. La plaque photographique offre un grand pouvoir de détection ; tout point lumineux peut être capté pourvu que l’intensité ou le temps de pose soient suffisants. C’est ainsi que la photographie a certifié l’existence de certains astres, conjecturée jusque-là uniquement par le calcul. C’est aussi avec une plaque photographique que Röntgen mit en évidence les rayons X en 1895. Utile au progrès de la science, la photographie permet l’observation précise, l’accumulation de détails permettant l’étude et l’identification. Quantité de disciplines médicales s’en emparent, comme la psychiatrie. La photographie est l’instrument devenu indispensable à la démonstration. De là à affirmer qu’elle est une preuve, il n’y a qu’un pas, franchi notamment par certains « spirites » peu scrupuleux…

L'imprimé

C’est par l’imprimé que la photographie s’est imposée. D’illustrative dans les journaux du début du 20e siècle, elle fait imploser le magazine traditionnel au lendemain de la Première Guerre mondiale, en faisant du photographe l’acteur principal de la modernité. Le photographe devient reporter. Le monde désormais se voit avec son regard subjectif. La rotogravure va tout modifier et émanciper le photographe du texte. Chaque semaine, le lecteur se voit proposer non plus une simple illustration du monde, mais le monde lui-même. L’image n’est plus seule, elle s’insère dans une série. La double page apostrophe le regard du lecteur. La culture visuelle est née. Ces revues offrent aux photographes une visibilité et aussi leurs premières critiques.

Soutien à la création photographique actuelle

Le soutien du musée à la création photographique actuelle prend différentes formes : acquisitions auprès des photographes et des galeries, aide à un projet ou à une édition ou encore accueil en résidence. Cette dernière permet au photographe de concevoir et matérialiser un projet artistique tout en bénéficiant du savoir-faire du laboratoire photographique du musée pour les tirages. Virginie Marnat-Leempoels peut explorer à loisir les stéréotypes féminins, comme ici celui de la riche américaine trônant dans un intérieur qui dévoile tout de sa classe sociale. Aux antipodes, Jake Verzosa dresse le portrait des dernières femmes tatouées de la tribu des Kalingas aux Philippines. Marion Gronier tente de capter le sentiment d’abandon marquant les artistes de cirque qui passent des lumières de la piste à l’anonymat de leurs loges de fortune. Stan Guigui raconte la misère et la violence du Cartucho, la cour des miracles de Bogota, ou s’invite dans la communauté folklorique des Mariachis… La photographie est universelle ; et c’est une pluralité de regards qui nous est offerte ici.

André Mérian : Water Front

Dans le cadre d’une commande passée par « Marseille Provence capitale européenne de la culture », André Mérian a photographié les ports du bassin méditerranéens, interrogeant une urbanisation sans scrupules, fruit de la spéculation foncière. Il ne peut être question de banalité quand pour la première fois dans l’histoire des temps géologiques, des transformations de cette importance sont apportées à la structure du paysage. Pour le photographe qui choisit de représenter les paysages réels, il y a plus de tristesse à dire ce monde qu’à louer la beauté des points de vue. Dans la tradition d’un Marville ou d’un Atget, il enregistre le passage d’un monde à un autre, nous signifiant la fin d’un mythe.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Olivier Culmann

The Others

17 10 2015 ... 17 01 2016

Prolongée jusqu'au 20 01 2016

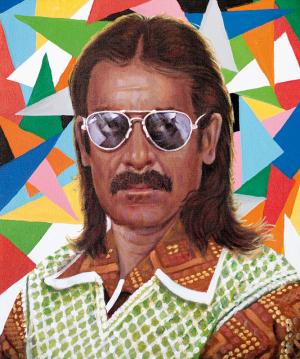

C'est une étrange galerie de portraits que nous propose Olivier Culmann. L’homme indien défile devant nos yeux, sans pour autant dévoiler son identité réelle…

Amorcée entre 2009 et 2011, années au cours desquelles Olivier Culmann vit à Delhi, puis poursuivie jusqu’en 2013, la série The Others sera présentée pour la première fois dans son intégralité lors de cette exposition au musée Nicéphore Niépce. Avec plus de 130 œuvres, le photographe questionne l’élaboration du statut social à travers la construction de l’image de soi et explore les limites du médium photographique.

The Others

est un travail sur les codes sociétaux de l’Inde et leurs modes de représentation.

Le matériau de base du photographe est une série d’autoportraits. Olivier Culmann y applique sur lui-même les spécificités visuelles et vestimentaires définissant chaque indien. Dans une société aussi cloisonnée que celle de l’Inde, il s’agit de retranscrire la variété des éléments constituant l’identité de l’individu : religion, caste, classe sociale, profession, origine géographique…

Ces portraits se déclinent en quatre phases, selon les différents procédés de création iconographique pratiqués en Inde : photographie de studio de quartier, utilisation de Photoshop par les laboratoires numériques, peinture…

__

Phase 1 : portraits en studio photographique

Les studios représentés dans ces photographies sont des studios de quartier issus de différentes villes d’Inde, notamment Delhi et les régions environnantes, Chennai, Pondichéry et Bombay.

__

Phase 2 : portraits avec utilisation de matériels numériques

Dans les studios photographiques de quartier, il est habituel d’avoir un choix de fonds : rideaux à motifs, photographie murale ou paysages peints à même le mur. Lorsqu’un client vient se faire photographier, il peut généralement aussi emprunter divers vêtements (veste, chemise, cravate…) mis à sa disposition le temps de la prise de vue.

Depuis l’arrivée du digital, des fonds sont créés virtuellement sur ordinateur. Le client, dont la silhouette est préalablement détourée, peut ainsi choisir le fond (fond de studio reconstitué, paysage de montagnes suisse, Taj Mahal…) devant lequel il souhaitera figurer sur la photographie commandée.

Les photographes proposent aussi des photos de corps sans tête, généralement plaisants et bien habillés, sur lesquels il ne reste qu’à déposer la tête du client, préalablement découpée puis replacée par le photographe/retoucheur numérique. Sont également à disposition des corps sans visage (la chevelure et les oreilles restent présents sur le document vendu), des couvre-chefs (chapeaux, bérets, turbans…), des chevelures, des accessoires divers (fauteuils, canapés, bouquets de fleurs…) ou encore des cadres à motifs.

Les portraits de la phase 2 associent ces matériaux numériques aux visages des portraits réalisés initialement.

__

Phase 3 : recomposition et colorisation de photographies déchirées

La réfection de photographies de famille endommagées (par le temps, l’humidité, les déchirures…) est une pratique courante en Inde. Elle est notamment utilisée lors de décès pour restaurer une photographie emblématique du défunt. Celle-ci trône ensuite généralement sur le mur de la maison ou du commerce familiale. Garante de la filiation, sa portée symbolique semble plus importante que la reproduction fidèle des traits physiques de l’ancêtre.

S’appuyant sur cette pratique, Olivier Culmann a donné à différents laboratoires de retouche numérique la moitié d’une photographie déchirée. Il leur a ensuite demandé de reconstituer entièrement le visage, puis de le coloriser à leur convenance. Certains y ont ensuite ajouté un fond.

__

Phase 4 : peintures réalisées à partir de photographies

L’utilisation de la peinture est courante en Inde, notamment pour la réalisation d’enseignes de certains commerces ou, plus traditionnellement, pour la réalisation d’affiches de films.

S’appuyant sur ce savoir-faire, Olivier Culmann a donné à un peintre de Delhi des tirages photographiques - en noir et blanc - et lui a demandé de les reproduire en utilisant différents styles (notamment issus de peintures d’affiches de films). Comme pour les recompositions d’images, il l’a laissé libre dans l’interprétation des couleurs et du fond.

Lors de l’exposition, les toiles originales réalisées par ce peintre seront présentées.

__

Olivier Culmann

The Others

Exposition co-produite avec Tendance Floue et Central Dupon Images.

Avec l’aide de Canson, d’Olympus France, de La Souris sur le gâteau et de l’hôtel St Georges à Chalon-sur-Saône.

Tous les tirages de l’exposition ont été réalisés sur du papier Canson lustré premium 310g par le laboratoire du musée Nicéphore Niépce.

Elle est accompagnée d’un ouvrage à paraître aux éditions Xavier Barral.

The Others

Olivier Culmann

Editions Xavier Barral

Relié, toile

21,5 x 26,3 cm

196 pages

Environ 140 photographies couleur

Textes : Christopher Pinney, professeur d’anthropologie et de culture visuelle à l’University College de Londres, François Cheval, Directeur du musée Nicéphore Niépce et Christian Caujolle, Professeur associé à l'Ecole Nationale Supérieure Louis Lumiere , critique, commissaire d'exposition indépendant.

__

Extraits :

Se vêtir n’est plus, depuis des temps immémoriaux, une nécessité fonctionnelle du genre humain. L’acte s’est métamorphosé en un jeu de conventions sociales. Les apparences décident, pour ne pas dire configurent le réel. Et ces vies fictives qui défilent dans le studio d’un quartier de New Delhi ne sont en rien plus illusoires que les pseudo-images « réelles » qui les ont précédées. Devant ces décors dressés, les seuls objets « incontestables », on redécouvre la consistance de la vraisemblance. En jouant à faire semblant, le photographe exhume le poids du destin qui nous recouvre. Les formes, les couleurs et les textures sont autant de signaux adressés à nos semblables ; dont nous voulons nous différencier ! En face de ce qui semble inéluctable, nous endossons les frusques et adoptons l’attitude que d’autres ont déterminée à notre place.

Chaque photographie, ou plutôt chaque scène, est un événement à la fois dérisoire et d’une grande justesse. Les portraits composent un recueil de nouvelles. Ils n’ont pas la prétention de réduire les différentes composantes de la population indienne à une farce, juste bonne à refléter l’esprit du temps. A la lumière crue du studio, ces vies reconstituées s’élèvent au-dessus de ce réel jamais reconnaissable, à jamais inintelligible. Sachant que nous sommes renseignés sur l’état du monde, plutôt que de recourir au même récit photographique sur le sous-continent indien, Olivier Culmann nous fait grâce de ses impressions fugitives. Délivré des leçons des anciens, il installe ses portraits-prototypes comme des notations, mieux même comme des récits. Les divers éléments de l’image sont des indices à interpréter et à rapprocher d’autres dans l’espoir que le spectateur puisse disposer d’un tissu d’hypothèses. Les objets, apparemment hétéroclites, les postures et les situations forment une chaîne logique à reconstituer.

[…]

Ce que l’on présente au regard d’autrui est un idéal de la figure fantasmée, le sceau de l’identité. L’identification est ici pourtant inséparable de la dissimulation. Le maquillage et les attitudes corporelles de l’acteur redéfinissent la visibilité du personnage. Le sujet, ou la personne, n’est en rien un être « naturel ». Dans cet aller-retour permanent entre normes et recherche d’une identité propre, la personne tente de se constituer en une unité qu’il souhaite cohérente. Cette sommation à l’originalité le pousse à contempler son propre reflet. Dorénavant le miroir est son tirage numérique. Il y cherche sans relâche, comme dans un jeu des sept erreurs, les signes défaillants. Il gomme les imperfections ou s’adjoint des éléments rassurants. L’anxiété règne dans cet univers irréel. On y traque les imperfections allant à l’encontre de l’image de soi tant désirée. Ce souci des apparences, encouragé délibérément par la marchandise, s’oppose à la conscience de soi, à la singularité et à l’autonomie. L'attention particulière que l'on porte à sa personne est soutenue par les technologies modernes. L’identité numérique se construit dans les espaces de communication où chacun se contemple, de manière narcissique, dans un enfermement intérieur. La relation à autrui sera une quête jamais satisfaite. Et la photographie, malgré son immense ambition, n’y pourra rien.

[…]

Deux extraits du texte de François Cheval publié dans The Others.

Olivier Culmann : Biographie