Algérie, clos comme on ferme un livre ?

Bruno Boudjelal, 2009 - 2011

20 10 2012 ... 27 01 2013

Parti à la recherche de ses racines dans les années 1990, Bruno Boudjelal a découvert une Algérie meurtrie par les événements politiques contemporains. Avec le soutien du musée Nicéphore Niépce, il est retourné sur place ces trois dernières années pour poursuivre son récit en images, en le confrontant cette fois à la vision des écrivains et journalistes témoins de la réalité quotidienne et complexe de ce pays.

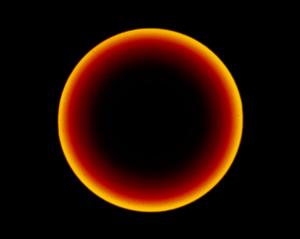

La dégradation continue des teintes.

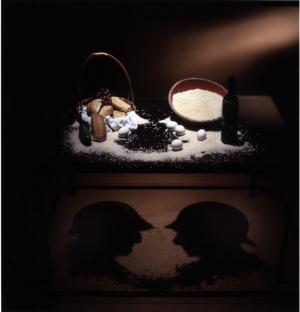

Au moment où s’estompe le bruit de fond des commémorations, l’Algérie s’éloigne encore. On a beau convoquer de force l’Histoire et la mémoire, organiser à la sauvette des cérémonies dérisoires, on ne sait comment rétablir un lien, même ténu, entre deux peuples et deux pays, pire, on ne peut en créer un nouveau. L’Algérie est un voyage toujours recommencé. Non pas de ces voyages que l’on aimerait répéter, non, à chaque fois l’obligation nous est faite de tout remettre à plat. L’Histoire ne répond à l’attente de personne. Face à face, les protagonistes de ce drame se regardent en chiens de faïence, dépourvus de ressources rassurantes.

L’Algérie est une montagne accablante que jamais Sisyphe ne gravira. La Méditerranée est un mur, moins honteux que d’autres, mais tout autant infranchissable.

On comprend que certains n’aient d’autre solution que le retour au pays natal. L’affaire est connue, un pied dedans, un pied dehors, toujours claudiquant, la traversée du pays est, forcément, sentimentale. La déception n’est jamais loin quand on relate une expérience personnelle. De la fracture d’origine aux voyages désormais réguliers, Bruno Boudjelal se fait le chroniqueur de sa propre histoire. Derrière chaque image affleurent la curiosité et le doute incessant. C’est moins d’ailleurs le retour et les retrouvailles que l’angoisse de s’aventurer dans le superficiel qui dirige le photographe vers des lieux choisis d’avance. L’homme, plus que le photographe, est en quête d’une histoire singulière, certes, mais avant tout il se met à la recherche d’hommes respectables. S’il prend la route, c’est avec la ferme volonté de ne pas en découdre avec le passé mais avec le présent.

L’Algérie est un vœu pieux. Parce qu’elle se ressemble fidèlement ! Les impressions sont fidèles à ce qu’il en sait, à ce qu’il a entendu. Les voyages se sont multipliés ces dernières années. L’étonnement, la fascination, la déception, la colère, ces sentiments sont déjà remisés dans des livres et des expositions. La chaux fond au soleil et Bruno Boudjelal a repeint l’Algérie aux seules couleurs de la réalité, le pastel de la mélancolie. Cette présentation deviendrait vite envahissante si, au contraire, cette couleur, cette subtile beauté, ne disaient la corrosion et l’obsolescence des choses. L’Algérie a abandonné le rouge et le vert pour se couvrir de cendres et de couleurs délavées.

Je me souviens de Ben Bella présenté à la presse internationale. Je revois son visage. De ce jour date la victoire du peuple algérien. Et la France, initiatrice de la piraterie aérienne, perdit ce jour toute dignité. Le temps glorieux des fellaghas s’est clos aussi vite. Honneur perdu de la révolution nationale, que reste-t-il à Bruno Boudjelal, sinon se mettre à la poursuite du pur, du juste, Frantz Fanon ; voilà l’urgence du voyage. Lui-seul, le médecin créole, le militant révolutionnaire, a su trouver le pays natal, aux côtés des fellahs, des miséreux, des têtes malades. Le voyage du photographe n’a rien de joyeux, ni de débonnaire. Plutôt lucide, il nous redonne les expressions figées de la terre algérienne, les traits de ceux qui se sont retournés et ont été transformés en statue de sel.

Car tout se mélange dans une histoire photographique où tout se vaut ; les témoins de la guerre de libération nationale, les anciens de l’hôpital de Blida, et la sale guerre ne font qu’un dans ce monde clos. Mais la deuxième guerre, celle qui n’a pas de nom, expérience maudite et muette, subie par tous, l’emporte.

Ici, plutôt que la mélancolie, c’est l’odieux qui domine. La relation de voyage est jalonnée de gens sans nom, silencieux, avec une densité extraordinaire. Certains événements sont au-delà des mots et la photographie ici a su enregistrer ce lourd silence. Tout cela témoigne d’un besoin, presque compulsif de se référer à des figures. Personne ne se détache de lieux sans prestige. Pourtant, chacun sait jouer son rôle dans ces multiples récits extraits du gouffre algérien. Question de survie.

La mélancolie s’accole mal à la noirceur et au désespoir. En revanche, elle soutient la proximité du blanc, un blanc compact qui laverait l’Algérie de ses couleurs historiques. La blanchir, l’absoudre, un tel projet masochiste et accessoirement tentative de compréhension, avoue qu’on ne deviendra jamais l’autre. Et surtout qu’on ne souhaite pas le devenir.

Images du refoulé avec son cortège de tristesse. L’histoire n’est pas donnée, elle se créée à chaque tournant, au milieu de la brume, au détour d’une route mal entretenue. Transport sans exaltation, Bruno Boudjelal suit sans regimber la voie tracée par la nécessité. Voyage sans illusions d’un temps en sursis, ce voyage personnel, où jamais le photographe ne se découvre, contribue à l’écriture amère d’un peuple jamais découragé. Le discours a la forme d’une boucle, d’un labyrinthe où pas une seule image n’indique la sortie.

Au travers du filtre d’une vitre de voiture, et dans l’opacité de la nuit, les figures algériennes s’estompent, formant une suite d’esquisses plutôt que des témoignages. Retour aux origines quand le recueil de dessins au pastel et de croquis suffisait à la connaissance des peuples et des contrées. La nuit et le jour, le jour et la nuit; les villages et les villes se suivent dans la dégradation continue des teintes.

Dans ces nuits floutées, aux lumières faiblement colorées, Bruno Boudjelal ne poursuit ni les corps, ni les sensations fortes et encore moins les vies perdues. Dominant le tout, l’événement qui commande la prise de vue, qui façonne le tirage, l’ennui. Cet incommensurable ennui qui soude les Algériens malgré les bruits familiers, les jeux de ballon et les ballades amoureuses. Une des choses les plus pénibles de la peu glorieuse époque est incontestablement cette langueur qui a saisi les corps. Spleen sans aucune discordance, dans un temps inorganique où jamais rien ne change.

Maudite photographie, parfaite métaphore d’un temps arrêté.

François Cheval

Conservateur du musée Nicéphore Niépce

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Algérie, clos comme on ferme un livre?

Archives

20 10 2012 ... 20 01 2013

La première partie de cette exposition est consacrée à la présentation d’une sélection d’images d’archives, de la colonisation militaire aux événements des années 1990. L’exposition “Algérie, clos comme on ferme un livre ? / Archives” se compose en grande partie des fonds du musée Nicéphore Niépce. Elle nous aide à comprendre la situation contrastée et singulière que fut la colonisation française en Algérie, à travers un ensemble original de plus de 130 documents fondant l’argumentaire historique.

Trop loin, trop proche, la France ne sait quoi faire de l’Algérie et la photographie avoue cet embarras. Des images de ce pays, on en a à foison ; des indigènes, c’est une autre question. Là, comme ailleurs, la photographie est affaire de point de vue.

Les premiers temps relèvent du militaire et des troupes coloniales. Les clichés des premiers albums dressent un monument à l’œuvre pacificatrice et émancipatrice de la France, de la Très Grande France. Fermeté et sérénité qu’incarnent le mehara et le médecin colonial.

En ces temps, le militaire aime se montrer un peu ethnologue, un peu géographe. Mais le pacificateur se présente avant tout comme un constructeur de villes ; il a « tracé des routes, desséché des marécages, jeté les assises indestructibles de notre France d’Afrique

» : Maréchal Franchet d’Espèrey.

Dans ce qui n’est, après tout, que successions de décors changeants, de communautés divisées, de races en rivalité, le soldat français unit et transforme un pays tout en opposition. Des récifs verdoyants de la corniche constantinoise, des dunes désertiques, des plantes fertiles de la Mitidja, le photographe participe au mythe de la « Nouvelle France ». Il enchaîne les images contrastées et impose la lumière face à l’ombre de la casbah, il prescrit le moderne contre le pittoresque.

Ce vieux pays, grâce au colonisateur, retrouve ses racines méditerranéennes. L’archéologie et la photographie rappellent d’autres origines que l’Islam. Guides, brochures et livres répètent à satiété l’héritage classique, ce fonds commun qui unit les deux rives de la Méditerranée. Les publications photographiques assoient l’idée d’une culture gréco-latine antérieure à l’Islam et exposent statues de Bacchus, Esculape, théâtres et temples, ruines.

En fin de compte, ce bricolage astucieux, mais fragile, doit laisser sa place au pittoresque.

Les chromos aux couleurs irréelles dressent le panorama d’une Algérie généreuse et « orientaliste ». Les oasis, les palmeraies s’accolent aux déserts et aux dunes ; ce désert parcouru par des figurants de films d’aventures. Le temps est à la Légion étrangère, au goumier, à ces personnages ardents qui s’opposent à l’image du voyou, ce héros crépusculaire caché dans les profondeurs de la casbah.

Là, au milieu des ruelles, dans ses méandres, vit un monde que l’on sait réel mais qui se dérobe au photographe. Le petit peuple algérien se résume à quelques figures ; la petite prostituée pubère, l’enfant mendiant, des formes blanches et voilées fuyant l’objectif. La ville algérienne sortie du pittoresque retrouve sa dangerosité et affirme sa résistance à la « civilisation ». Car la modernité et la fortune de l’Algérie s’écrivent par la main de la France. La carte postale des années 1950 le proclame. Tout ce qui s’est fait, s’est produit, s’est bâti sur cette terre ne doit rien à l’« indigène » mais tout au colon. « La Nouvelle France », celle dont chaque image fait l’éloge n’est que le décalage de la mère-patrie.

Chapitre par chapitre, l’histoire illustrée de l’Algérie a emprunté aux photographes un répertoire de belles images, de documents bien choisis, qui, en occultant les contradictions de la colonisation ont participé à l’ignorance des revendications légitimes du peuple algérien.

Les images transmises par bélinographe vont violemment rappeler à la France métropolitaine la nature complexe et brutale de la colonisation.

Sous le regard de la presse étrangère, les manifestations de soutien à l’Algérie française dégénèrent quand les partisans du F.L.N appellent de leur vœu une Algérie musulmane. Tout s’accélère et se bouscule dans une guerre qui ne dit pas son nom et choisit ses images : généraux « félons », visages en sang dans les rues de Paris, la silhouette fugace de Krim Belkacem à Evian, le cessez-le-feu, l’indépendance. Images de liesse populaire.

Alors, le chapitre serait-il clos, comme le proclame l’hymne national algérien ?

Quelques dizaines de portraits d’identités de civils disparus dans les années 1990 remettent en question l’affirmation.

L’indépendance ne fut qu’un moment, le prélude à d’autres luttes toutes aussi sanglantes, une continuité de la violence exercée contre le peuple algérien, des « colonnes expéditionnaires » du général Bugeaud, du carnage de Sétif au massacre des harkis.

« Clos comme on ferme un livre ? », une histoire en images qui n’en est pas une ; des suites de raccourcis, des disjonctions, des choix assumés pour ouvrir un autre livre d’images.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Studio Blumenfeld

New York, 1941-1960

16 06 ... 23 09 2012

C’est aux Etats-Unis, après-guerre, dans un contexte de croissance, d’effervescence d’une presse en plein essor, que l’activité d’Erwin Blumenfeld (1897-1969) se déploie, enjouée, inventive et personnelle. Vogue , Harper’s Bazaar , Collier’s , Cosmopolitan , Life , Look , tous les grands magazines de mode américains vont faire appel pendant plus de 15 ans au photographe, qu’Alexandre Liberman qualifie, admiratif, de "plus graphique et le plus enraciné dans les beaux-arts" .

Pour cette exposition, les plans-films du photographe, majoritairement dégradés soixante ans après, ont été restaurés par le laboratoire du musée Nicéphore Niépce. Pour redonner aux images leurs couleurs d’origine, un travail de reconstitution numérique des couleurs a été effectué.

Composée de près de cent tirages modernes, d’extraits de presse originaux et de tirages vintage noir et blanc, l’exposition montrera la réalité méconnue de ce fonds d’atelier photographique de mode et de publicité.

Trois ans après son arrivée à New York, Erwin Blumenfeld (1897-1969) est en 1944, le photographe le plus célèbre de sa profession. D’après le New York Times

, il est le "grand leader de la photographie imaginative",

et le mieux payé ! Cette réussite apparemment exemplaire prouve, s’il en est nécessaire, que la photographie d’après-guerre alliait création et contraintes économiques.

Cette notoriété américaine, Erwin Blumenfeld la doit à ses photographies de mode et publicitaires, qu’il réalise à New York pendant les années 1940-1960, dans son studio situé au 222 Central Park South, mais aussi à son image d’européen cultivé : cette manière si particulière de doter la photographie de "capacités d’absorption et d’amour de l’art"

(Harper’s Bazaar

, 1941).

Si la biographie européenne d’Erwin Blumenfeld est connue - l’errance d’un créateur, juif berlinois d’origine, son séjour à Amsterdam (1930), son expérience fondatrice des avant-gardes parisiennes - , on sait peu de choses sur la période américaine et les activités de l’atelier new-yorkais.

Contrairement à l’idée reçue, c’est dès 1936 qu’il se lance dans la photographie de mode. Après sa fuite de la France occupée (1941) et son installation américaine, la mode va devenir son activité professionnelle principale. Il est aussitôt engagé par Harper’s Bazaar

, avant d’entamer une longue collaboration avec Vogue.

Cette période marque une rupture indéniable dans la carrière d’Erwin Blumenfeld, contraint pour un temps de brider ses élans créatifs. Le photographe européen, proche des avant-gardes, en quête d’une exploration du medium, prend la posture du professionnel de studio soumis à la commande et aux objectifs commerciaux. Autre réalité de la prise de vue, désormais une séance nécessite entre 10 et 40 expositions différentes, à la chambre 20 x 25, un dispositif subtil d’éclairages, de maquillage, de décors, d’accessoires, qu’Erwin Blumenfeld contrôle et met en place lui-même.

Tiraillé entre son désir de s’exprimer en tant qu’artiste et la réalité économique, Erwin Blumenfeld dit cependant être persuadé de pouvoir faire entrer "l’art en contrebande" dans le commerce. Les relations de confiance nouées avant-guerre avec les directeurs artistiques du magazine Vu , Alexandre Brodovitch et Alexandre Liberman, vont lui laisser cependant quelques espaces de liberté et de création. Ce qui n’est pas si simple quand produits de beauté, vêtements, et accessoires, constituent l’ordinaire de la production du studio.

La photographie de mode est en plein essor et les magazines prospèrent dans une Amérique enrichie par l’économie de guerre et affichant fièrement ses valeurs. Les budgets publicitaires, le nombre de commandes et le niveau de rémunération des photographes augmentent de concert. Mais, insatisfait, orgueilleux et quelque peu sarcastique, Erwin Blumenfeld s’empare de la pauvreté du cahier des charges pour mieux la dynamiter par de multiples références. Il n’hésite pas à puiser dans son stock d’images fétiches, dans l’histoire de l’art, dans les nouveautés techniques, pour mieux masquer la banalité du produit. Il sait aussi plus simplement s’appuyer sur ses qualités graphiques, sur son intérêt pour la forme vestimentaire, et sur sa fascination pour le corps féminin pour rendre compte non seulement d’une texture ou d’une coupe mais aussi des potentialités géométriques et colorées de la mode féminine.

Mais bien que cette période américaine ait fait la réputation d’Erwin Blumenfeld, elle s’avère finalement paradoxale, nostalgique et gaie, féconde et répétitive, inventive et madrée ! Elle restera avant tout dans l’œuvre comme le moment de la découverte, de la fascination et de la mise en valeur de la couleur. Intrigué, attiré par ce nouveau langage, encouragé par Vogue , Erwin Blumenfeld va rapidement jouer avec le Kodachrome. Il trouve là le moyen de citer les grands peintres, ses références, Manet, Vermeer… Provocateur aussi, il se plait à prendre le contre-pied des conventions par des mises en scène d’un kitsh provocateur, en faisant le choix de couleurs inattendues, aux limites du bon goût, participant à fonder par cette transgression, l’identité colorée de son pays d’adoption.

"Berlin, Amsterdam, Paris, l’Europe fut un renoncement, une blessure jamais cicatrisée. Voici un cas singulier : un photographe qui ne souhaite pas se retourner sur cette vieille Europe, coupable d’avoir trahi ses idéaux d’humanisme et de beauté, et qui souffre d’un mal incurable, l’inculture et le « synchronisme » américain. Lui qui a cru aux vertus de l’art, aux avant-gardes, n’a plus d’autre ambition que d’étouffer cette trivialité quotidienne. E. Blumenfeld parsème alors ses kodachromes et ses Ektachromes de notes, de rappels constants à un passé qu’il ne peut enfouir, dont il ne peut se séparer. Rien de nouveau depuis le départ forcé de France, l’esthétique reste la même : solide et nuancée, un peu charmeuse mais toujours précise. Il accorde ses deux voies, modernité et classicisme, c'est-à-dire jeu et rigueur. L’audace des poses et des cadrages s’accommode de la sobriété de la composition. Finalement, l’objet même de la commande, le vêtement, il s’en moque. Il détourne cet objet. Voilà le plaisir. Et pour cela, nul effort n’est jamais vain dans ce studio. Le souci d’échapper au quotidien morne et gris, sans intérêt aucun, traverse la photographie. Il faut se départir de l’odeur du réel, de ses apparences, de ses pièges. Seule la conjonction de la volonté et de la libido, unis dans l’art peuvent nous épargner la monotonie et la bassesse des sentiments. La joie de la couleur est fille de l’exigence. Une exigence qui n’eut de cesse de croître pour une image qui ne pouvait souffrir d’aucune faiblesse, au risque de la stérilité."

François Cheval

Extrait de la préface du livre édité à l’occasion de l’exposition :

« Blumenfeld Studio, Couleur, New York, 1941-1960 », Steidl, 2012

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Michel Campeau

Dans la chambre noire

16 06 ... 16 09 2012

A l’heure où le numérique a définitivement supplanté la technique argentique en photographie, Michel Campeau (né en 1948) est parti à la recherche des dernières chambres noires existant encore dans le monde.

De 2005 à 2009, il inventorie et photographie tel un anthropologue ces lieux amenés à disparaître. Il documente ainsi la fin d’une technologie, d’une époque qui a construit en partie la photographie. Il décortique les chambres, en montre les fragments significatifs, usant du flash et jouant de la couleur pour souligner la valeur esthétique de ces objets patinés par l’usage.

La photographie a été inventée au nom du progrès et n’a dès lors cessé d’évoluer, de se perfectionner. Aujourd’hui, la technologie numérique a pris le pas sur la technique argentique. Les imprimantes, cartouches d’encre, ordinateurs et autres logiciels de retouche de l’image ont peu à peu remplacé le laboratoire de développement, sa lumière inactinique, sa chimie… L’artisan tireur a laissé la place à l’informaticien spécialiste du pixel.

Comme toute chose vouée à disparaître, les chambres noires dégagent aujourd’hui un parfum de nostalgie. Celles que Michel Campeau a dénichées à travers le monde sont les vestiges quasi archéologiques d’une époque qui a construit en grande partie la photographie. L’artiste en dévoile la beauté comme la trivialité, en montre la dimension mécanique et l’aspect bricolé. Il explore un fouillis apparent qui ne parle qu’aux seuls initiés.

Armé d’un appareil numérique, pied de nez aux défenseurs conservateurs de l’argentique, il fixe l’obsolescence des lieux, la patine des objets qui en fait toute l’esthétique. Il cadre, s’approche, flashe et met ainsi en valeur des couleurs et des formes inattendues, parfois proches de l’abstraction.

Objet photographique, la série documente l’histoire de la photographie.

Michel Campeau / Biographie :

Les travaux de Michel Campeau jalonnent les quatre dernières décennies de la photographie contemporaine. Soucieux de les inscrire dans une intériorité allant à contre-courant du médium et en rupture avec les conventions formelles du documentaire, ses œuvres expérimentent les dimensions subjectives, narratives et ontologiques de la photographie.

En 1994, Michel Campeau remporte le Prix international de la photographie d’Higashikawa au Japon. Un survol rétrospectif intitulé Les images volubiles – Travaux photographiques, 1971-1996 a été organisé par le Musée canadien de la photographie contemporaine. Plein Sud, Centre d’exposition en art actuel à Longueuil a présenté en 2004 les œuvres du corpus Arborescences. Beauté et paradoxes. Publiée en 2007, la monographie DARKROOM a été le premier ouvrage de la collection Parr/Nazraeli Press et ses recherches ont fait l’objet d’un dossier dans le magazine newyorkais Aperture. La photographie reproduite en couverture fait partie du programme Limited-Edition Photographs de la Fondation Aperture. Ses travaux sur l’obsolescence de la chambre noire ont été sélectionnés par Martin Parr pour l'exposition New Typologies présentée au New York Photo Festival à Brooklyn en mai 2008 et ils seront vues en juillet 2010 dans la programmation officielle des Rencontres d’Arles.

Maintes fois récipiendaire de bourses de recherche et de création, Michel Campeau a reçu la Bourse Jean-Paul Riopelle octroyée par le Conseil des arts et des lettres du Québec en 2009-2010 et il est l’actuel lauréat du prix du Duc et de la Duchesse d’York en photographie alloué par le Conseil des Arts du Canada. Son travail est le sujet de plusieurs ouvrages monographiques et articles. L’artiste est représenté par la Galerie Simon Blais à Montréal et ses œuvres font parties des plus importantes collections muséales et institutionnelles.

Michel Campeau est né en 1948. Il vit et travaille à Montréal, Québec, Canada.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Charlotte Perriand,

La photographie pour un autre monde

18 02 … 20 05 2012

L’exposition "La photographie pour un autre monde" présentera les expérimentations photographiques de Charlotte Perriand (1903-1999), plus connue en tant que designer et collaboratrice de Le Corbusier et Pierre Jeanneret.

Dès 1928, Charlotte Perriand utilise la photographie comme support d’étude pour la conception du mobilier, puis, comme source d’inspiration pour ses recherches de formes, de matériaux... Elle est l’une des premières à utiliser le photomontage comme un élément de décor monumental dans l’architecture d’intérieur. A la demande du Front populaire, elle réalise de grandes frises politiques et pédagogiques. Elle déploie sur ces supports un sens inné de la narration au service du changement social, et manifeste son engagement en faveur des partis de gauche.

L’exposition du musée Nicéphore Niépce est intégralement consacrée à son œuvre photographique. On pourra y voir un très grand nombre de tirages d’époque, des reconstitutions à l’échelle de ses frises photographiques, et une série inédite intitulée "L’Art brut".

Les années 1920 voient le statut de la photographie évoluer pour incarner l’essence même de la modernité. Les avant-gardes s’en saisissent, la triturent pour créer un nouveau langage artistique, bannissant le pittoresque au profit de la nouveauté graphique. L’époque est fascinée par la technique et la machine. Le monde à reconstruire, pour atteindre la perfection, doit l’être selon des règles rationnelles. C’est dans cet état d’esprit, celui de "l’esthétique de l’ingénieur", que Charlotte Perriand crée ses premières pièces de mobilier. Jeune architecte et designer associée dès 1928 à Le Corbusier et Pierre Jeanneret, elle utilise la photographie de façon intuitive, dans un souci d’enregistrement des formes qui captent son attention : la structure métallique d’un pont, la résille d’un filet de pêche, un caillou sont autant d’inspirations pour la conception de ses fauteuils, tables et étagères.

Charlotte Perriand entretient une relation mystique avec la nature, une relation charnelle avec la matière brute. Dans les années 1930, elle collecte en compagnie de Fernand Léger des objets trouvés dans la nature: os, rochers, morceaux de bois dont la beauté l’attire, des "objets à réaction poétique" selon le mot de Le Corbusier. "Nos sacs à dos étaient remplis de trésors : galets, bouts de godasses, bouts de bois troués, de balais de crin, roulés, ennoblis par la mer (…) C’est ce qu’on appela l’art brut". En photographiant ces objets sur un fond neutre, Charlotte Perriand en souligne la pureté des lignes et la force des matières. "L’Art brut" porte en lui la croyance en une beauté première du monde et modifie la relation de l’homme moderne au sensible.

Charlotte Perriand sillonne l’Europe et accumule les images qui vont constituer pour elle un répertoire de formes et d’idées. D’abord adepte du dépouillement et de la puissance esthétique de l’architecture fonctionnaliste chère à Le Corbusier, Charlotte Perriand plaide dès 1935 pour un fonctionnalisme de circonstance, pour une modernité qui part de l’homme en tenant compte des réalités politiques, géographiques et culturelles. L’architecture vernaculaire adaptée au mode de vie paysan a pour elle autant d’intérêt que les monuments de la Grèce antique. A l’inverse des avant-gardes contemporaines, elle considère l’homme, dont elle observe les postures, les attitudes, comme la base de toute réflexion sur l’agencement architectural. La singularité de son travail réside dans sa prise en compte de l’humain ; en observant la vie et la nature, notamment à travers l’objectif photographique, elle met l’architecture au service du corps.

Cet humanisme la pousse naturellement à militer contre des fléaux de son temps : insalubrité des villes, pauvreté…La photographie va lui permettre d’exposer ses convictions politiques. "On fait dire ce que l’on veut à la photographie, en la coupant, la découpant, la triturant ; c’est un mode d’expression réaliste accessible, compréhensible, efficace". De fait, elle innove en concevant de gigantesques fresques photographiques à base de photomontages. Pour appuyer son discours militant, elle utilise ses propres photographies mais aussi celles d’agences ou d’amis photographes comme François Kollar ou Nora Dumas. Sa fresque "La Grande Misère de Paris" créée en 1936 pour le Salon des arts ménagers de Paris fait scandale quelques mois avant l’arrivée du Front Populaire au pouvoir. Sur près de 60 m², Charlotte Perriand dénonce les conditions de vie et d’hygiène déplorables à Paris. Faisant fi des lois de la perspective, elle enchevêtre les images et multiplie les points de vues. Les textes, les chiffres viennent appuyer son discours photographique. [Détruite à la fin de l’Exposition de 1936, la Grande Misère de Paris a pu être reconstituée par le laboratoire photographique du musée Nicéphore Niépce à 80 % de ses dimensions originales, à partir de clichés d’époque et de négatifs originaux. La mise en couleur et l’insertion des éléments typographiques ont été réalisés par l’équipe du musée du Design de Zürich.] D’autres fresques lui sont commandées par le Front populaire pour promouvoir les réformes de la politique agricole. Charlotte Perriand réalise ainsi la salle d’attente du ministre de l’Agriculture en 1936 ou le Pavillon du Ministère de l’Agriculture en1937. Les accumulations d’images sont à la gloire de la France agricole et industrielle, signe politique d’une volonté d’unir les mondes paysans et ouvriers dans une même lutte pour le progrès. Les photomontages de Charlotte Perriand illustrent la place de l’homme dans la ville ou encore le monde du travail, dénonce les injustices et les ravages du capitalisme, l’absence de politique sociale dans le pays. Sa photographie devient l’outil visuel d’un discours documenté à destination des masses. Discours en phase avec une époque qui magnifie dans un même élan l’industrie et la ruralité, la technique et la nature.Réalisées entre 1927 et 1940, mais oubliées au profit de sa production de designer, les photographies de Charlotte Perriand restent indispensables pour comprendre sa conception de l’existence et les créations qui en découlent. Leur singularité est à l’image de leur auteur : simple, radicale, au service d’un autre monde.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Raphaël Dallaporta

Observation

18 02 … 20 05 2012

Le travail de Raphaël Dallaporta (né en 1980) porte sur la fragilité de la vie aussi bien que sur une analyse des perversités de la société. Le travail subtil, intrigant, de ce jeune photographe fait appel à la sensibilité et à la curiosité du spectateur.

L’exposition "Observation" rend compte de la richesse d’une œuvre qui n’hésite pas à traiter les objets chargés de sens comme de simples objets industriels. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ce détachement, cette fausse objectivité n’est là que pour montrer les limites de la photographie et ses dérives esthétisantes. Cette première exposition personnelle de l’artiste dans un musée français présentera les séries photographiques "Antipersonnel", "Esclavage domestique", "Fragile" et "Ruine".

La démarche atypique de Raphaël Dallaporta place ses photographies à la frontière de l’art conceptuel et de l’image documentaire. A l’opposé de l’artiste solitaire, il aime s’adjoindre la collaboration de professionnels lui permettant de pénétrer des univers inconnus ou interdits. Chacune de ses séries est le résultat d’un travail mené en commun avec, tour à tour, des militaires du génie d’Angers, des juristes, un professeur de l’institut médico-légal de Garches, ou des archéologues… Chaque image est conçue suivant un protocole rigoureux de prise de vue, alliant frontalité et neutralité, et concourant à décontextualiser l’objet représenté.

Antipersonnel, 2004

Des objets inconnus semblent émerger de l’obscurité. La légende nous renseigne vite ; il s’agit de mines antipersonnel. Raphaël Dallaporta s’en tient au seul objet, reproduit à l’échelle 1, et nous laisse libres d’imaginer les conséquences de son existence. Aucune image sanguinolente ne vient illustrer, tel un reportage, les mutilations provoquées par ces engins. Le photographe nous présente des natures mortes contemporaines à l’allure inoffensive, que la technique photographique tend à esthétiser pour mieux en taire l’usage.

Esclavage Domestique, 2006

Des images froides et distantes de façades d’immeubles sont associées à des textes. Ces récits écrits par Ondine Millot, décrivent les faits qui se sont produits à l’adresse exacte des habitations photographiées. Le spectateur comprend alors que cette série de photographies s’intéresse à une conséquence souvent ignorée du trafic d’êtres humains : l’esclavage moderne. Les images nous incitent à appréhender les réalités dérangeantes que peut cacher l’ordinaire des façades. La dénonciation entreprise par Raphaël Dallaporta de ces situations insupportables où une personne réduit l’autre à l’état de chose, tire sa profondeur de la distance que conservent ses photographies et de son refus de verser dans le sensationnalisme.

Fragile, 2010

A la manière de planches encyclopédiques destinées à un cours d’anatomie universitaire, Raphaël Dallaporta photographie des organes. La légende une fois encore vient expliquer l’origine de ces images muettes. L’objet principal n’est finalement pas l’organe représenté mais la raison de sa présence dans une salle d’autopsie. L’apparente neutralité de la prise de vue, issue d’un protocole strict (vue frontale, arrière plan noir permettant un éclairage dense du "sujet"), isole chaque fragment de corps en tant qu’indice permettant de déterminer la cause de la mort. Ces reliques de chair et d’os ont une valeur concrète d’identification. Mais ainsi photographiées, elles possèdent en outre une dimension métaphysique et philosophique en rappelant le caractère éphémère de la vie et la vulnérabilité humaine.

Ruine (Saison 1), 2011

Durant l’automne 2010, Raphaël Dallaporta prend part à une mission archéologique dans la région de Bactriane en Afghanistan, lieu de conquête mythique d’Alexandre le Grand. A l’aide d’un drone conçu par ses soins, il réalise dans ce pays en guerre des photographies aériennes de sites archéologiques en grand péril ou inconnus jusqu’alors. L’appareil télécommandé est réglé pour prendre un cliché toutes les cinq secondes, cliché d’une précision sans équivalent. La modélisation des images assemblées, leurs contours volontairement asymétriques mettent en valeur des monuments et des lieux inaccessibles. La technologie la plus pointue se met au service de thèmes chers à l’artiste - la destruction, la précarité des choses. Elle rend visible ce qui a été et qui n’est plus. Et n’est-ce pas la définition même de toute photographie ?

Tout le travail de Raphaël Dallaporta aboutit ainsi à un constat : la photographie ne dit rien, elle enregistre une forme et documente l’invisible. Médium moderne des traditionnelles vanités, elle permet d’évoquer avec subtilité la fragilité de toute chose, la violence et les vices de la société contemporaine.

Exposition réalisée en collaboration avec le centre d’art et de recherche Gwin Zegal.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Yuki Onodera

La photographie en apesanteur

15 10 2011 … 22 01 2012

L’univers photographique de l’artiste japonaise Yuki Onodera (née en 1962) témoigne d’un goût prononcé pour tout ce qui est flottant, volant, en apesanteur. Pour réaliser ces images l’artiste se livre à tous types de manipulations techniques telles que les collages et les superpositions. Chaque photographie est le résultat de petits décalages volontaires insérés dans le circuit de l’information. Yuki Onodera accède ainsi à d’autres niveaux de réalité, les enjeux de la perception constituant l’essence même de sa démarche.

L’exposition "La photographie en apesanteur" au musée Nicéphore Niépce est la première rétrospective consacrée à Yuki Onodera en France. Elle présentera une sélection de près de soixante dix photographies issues de quinze séries de travaux de l’artiste réalisés entre 1991 et aujourd’hui.

L’événement le plus considérable qui se produit dans cette photographie est son immobilité. Nous prenons graduellement conscience, de série en série, du fait que cet univers visuel ne bouge pas mais flotte.Dans l’ensemble, nous avons vécu, fascinés que nous sommes par nos productions, avec l’idée d’un dynamisme permanent et ininterrompu du système des objets. Tout serait arrangé et ordonné, classifié et posé dans une vision d’un mouvement continu de l’histoire. Ce passage d’un monde pensé actif et logique à un monde conçu statique et irraisonné, implique le refus d’une vision indicielle de la photographie au profit de la fiction poétique. A vrai dire, en affirmant que les objets ne sont porteurs d’aucun dynamisme, que les humains par ailleurs sont eux aussi des réalités fictionnelles, construites, le geste de Yuki Onodera opère un retour vers une pensée prélogique, et suppose l’abandon de toute histoire, de l’Histoire elle-même.

Il serait paradoxal que les objets aient une histoire dans un monde sans histoire. Dans cet espace qui a banni le temps et la temporalité, il ne peut y avoir de place pour la géométrie. Dans cet espace illusionniste ne subsistent que quelques formes sophistiquées, substances surchargées d’énergie, dépourvues de durée et apparemment sans but… Ce monde ne connaît pas la valeur d’usage et la valeur d’échange. La raison des objets ne tient plus à leur fonction mais aux bouleversements de leur usage. Ils s’exhibent, réels. Toutefois, ils proclament leur absence du monde connu et relèvent d’une physique poétique, vecteurs de lumière irradiée et signes insondables.

Nous sommes dans un au-delà photographique. Là, l’intérieur des êtres-choses-images, au degré le plus précis du grain, obéit à une exigence d’intelligibilité que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. L’ordre du monde, à la fois continu et discontinu, est un mystère sans cesse repoussé. Les corps s’affolent, les membres se multiplient. L’homme s’ignore comme constellation. Les objets s’élèvent au-dessus du sol. Mystique des êtres et des objets qui, hors d’eux-mêmes, se métamorphosent. Dorénavant, on parlera de phénomènes. Si les objets lévitent, les visages contraints, en transe extatique, ne se libèrent pas de leur poids. La photographie joue avec les lois de la pesanteur. En inversant l’effet Casimir, Yuki Onodera croit pouvoir ordonner des forces suffisamment répulsives qui courberaient la lumière…Bref, quelles sont ces forces qui se révèlent plus fortes que la gravitation et qui tordent le cou au réel ? La photographie est un jeu ouvertement faux sur la perception, sur les transformations des indices, qui se montre in fine plus adaptée en termes de survie qu’une analyse exacte d’une situation, a priori absurde.

La fiction est chimère et se conçoit alors comme une incitation particulière, un appel à recevoir la multiplicité de mondes improbables. L’absurdité apparente des images active des stimuli qui empruntent des chemins neuronaux qui semblent avoir perdu leurs repères au système optique.

Les manipulations répétées trompent le système visuel d’un spectateur dévoyé de la réalité. Les constructions optiques ne s’intègrent plus dans la vaste réserve d’images, dans le système référentiel incorporé à notre expérience du monde, mais deviennent créatrices. En s’éloignant du réel, les photographies de Yuki Onodera redéfinissent les limites du connu. L’être-image et l’objet-image en ne faisant qu’un sont traversés par des flux ininterrompus d’énergie et de signes. L’énigme, de fait le fondement de l’œuvre, ne demande pas qu’on la décrypte.

Le sens de l’incongru qui habite Yuki Onodera, la valeur qu’elle attache au pouvoir de création de la photographie appelle l’hypothèse et la remise en question de ce que l’on voit et comment cela se fabrique. Les titres mêmes des séries : C.V.N.I, P.N.I, Watch your joint, Transvest, Liquid, tv and insect ; on reconnaît là une volonté d’obscurcir délibérément le propos, un goût évident pour le labyrinthe. Paradoxe d’une obscurité pleine de l’énergie de l’image qui exclut la clarté pour préserver l’originalité du photographique, le cadeau fait à celui qui sait regarder, la contemplation. A ce moment l’œuvre, qui pourrait prendre le risque de la grandiloquence, conserve l’humilité nécessaire, condition essentielle pour s’imposer dans le temps et l’espace réel des hommes.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

André Steiner,

L'amour et la photographie

15 10 2011 … 22 01 2012

Explorant le champ de la « Nouvelle Vision » des années 1930, l’exposition présente soixante-seize photographies originales et personnelles d’André Steiner (1901-1978), majoritairement inédites. Ces images biographiques montrent une intimité idyllique avec son épouse Léa – dite Lily – et leur fille Nicole. Elles confirment que Steiner s’est saisi de la photographie de l’espace familial comme une opportunité et une tentative d’expression intellectuelle et artistique.

Juif hongrois, après un séjour de huit ans à Vienne, André Steiner débarque à Paris en compagnie de sa toute jeune femme Lily. Ingénieur de formation, il veut s’imposer comme photographe dans cette ville effervescente, foyer de toutes les avant-gardes.

Le regard étrangement fixe et absent, tout en lui, ses autoportraits en font foi, parait fort et décidé. Restant délibérément à l’écart de la communauté artistique magyare de Paris, il revendique la photographie comme un acte personnel et solitaire, et la considère comme une expérience indissociable de gestes techniques, de recherche scientifique et d’aventure esthétique. Il est "un technicien pour lequel toute photo est avant tout, une question de mesure et de précision [ "Les leaders du Leica : André Steiner", Le Leicaïste , 4e série, n°4, 1951]". André Steiner s’est appliqué à épouser le rythme de son temps dans une foi en la science qui ne l’a jamais quitté.

Un temps qui, dans l’entre-deux guerres, plébiscite la vie en plein air, le camping, la culture physique, l’hygiène. Depuis la grande boucherie de 14-18, l’art, la politique et la médecine s’entendent pour promouvoir un corps harmonieux porté par la vogue de l’eau ou de la neige. Dans Art et Médecine, une revue au service de la photographie moderne, en novembre 1934, on affirme qu’il n’y a "pas de maître d’esthétique plus parfait que l’eau pour faire jouer les muscles et modeler les chairs". Le culte du corps est partout porté aux nues. Le magazine VU se fait le propagandiste de cette manière de vivre et fait souvent appel aux modèles d’André Steiner illustrant le sport, la danse, ce qui relèverait de l’élan vital.

Le corps, le nu, voilà ce qui fut la grande passion d’André Steiner, et pas seulement en photographie. Jeune homme, il pratiquait le sport à haut niveau. Les documents familiaux attestent de sa rencontre avec la jeune Léa, treize ans, au club de l’Hakoah, le cercle sportif juif de Vienne. André était un des entraîneurs de la prestigieuse section nautique à laquelle appartenait Léa. A voir les photographies de la jeune fille à Vienne et celles de Lily, la femme, à Paris, on mesure la métamorphose d’un corps et ce qui la sous-tend. André Steiner a sculpté son corps et contribué à modeler celui de sa femme. Il a fait de leurs personnes, de leurs anatomies, le sujet. Au début des années 1950, Steiner explicitera sa conception du nu et du modèle ["Nu", Le Leicaïste, 4e série, n°12, 1952]. Le nu est une fiction "suggérée par l’opérateur… La qualité primordiale d’un modèle est de se prêter comme un pantin désarticulé, de façon à remplir un volume parfois amputé par les ombres, parfois rehaussé par un excès de lumière…". Les nus avaient beau être une froide affirmation de ce que le monde devait être, les portraits de Lily, ramènent infailliblement à l’idée que l’on peut se faire du vrai bonheur.

André Steiner s’est emparé de son amour pour Lily au point qu’il n’a pu séparer, de 1927 jusqu’à leur rupture en 1939, la création du réel. Comme la plupart des photographes de la "Nouvelle Vision", tels Jean Moral avec Juliette ou Man Ray avec Lee Miller, Steiner a fait de sa compagne le modèle parfait.

Le musée Nicéphore Niépce et les Editions Le Bec en l’Air publient à l’occasion de l’exposition l’ouvrage :

André Steiner "Ce qu’on n’a pas fini d’aimer",

textes de François Cheval et Arnaud Cathrine,

144 pages, 100 photographies noir et blanc,

ISBN : 978-2-916073-71-2

32 €

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Anne Pery

Chuchotements / whispers / szept

15 10 2011 … 22 01 2012

Découverte par le critique et collectionneur Bernard Lamarche-Vadel, Anne Péry (1973-2003) accumulait les images, son appareil toujours à portée de main. Paysages fragmentaires, portions de corps, Anne Péry se nourrissait d’entre-deux. En 2001, présente à New-York au moment des attentats au World Trade Center, elle photographia la rue, le patriotisme d’une population brandi au travers d’une multitude de drapeaux. Le musée propose de revenir sur une œuvre méconnue, mise en dépôt dans ses collections depuis 2008 par la famille de l’artiste.

Les travaux d’Anne Pery sont fondés sur ce qu’elle considérait comme une forme d’"indiscrétion visuelle", un "rapport d’urgence au détail". Captant d’infimes indices du monde qui l’entoure, elle les photographie car ils lui semblent révélateurs d’un tout. Elle pense pouvoir transformer les incertitudes qui l’assaillent en certitudes par le biais de l’image.

Tout juste diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, Anne Pery fait la connaissance du critique d’art et collectionneur Bernard Lamarche-Vadel. Il remarque l’originalité de son travail et en sélectionne des extraits pour l’exposition / installation "L’enfermement photographique" , présentée à la Maison Européenne de la Photographie pendant l’hiver 1998-1999. La rencontre avec Bernard Lamarche-Vadel est un évènement déterminant dans le parcours professionnel d’Anne Pery. Au-delà d’une connivence intellectuelle certaine, il devient un ami intime. Leurs échanges éveillent en elle la nécessité de murir un projet artistique et d’exposer ses travaux, alors que jusque là le destinataire de ses images n’était autre qu’elle-même.

Les premières recherches photographiques d’Anne Pery font état de ses interrogations sur l’écart entre imaginaire et réalité. "Est-ce que ce que je vois existe ou est-ce le fruit de mon imagination ?". La prise de vue vient authentifier une impression, un ressenti visuel. Mais elle jette aussi le doute sur le sujet représenté par une approche fragmentaire, où le détail devient objet à part entière. Le cadrage serré déconnecte certains éléments de leur contexte et leur confère une nouvelle existence. Les pattes d’un chat deviennent d’inquiétants ergots, le visage d’un ami se transforme en un paysage des plus sereins.

Ce que je fais n’est pas humain.

Une série de photographies en couleur est amorcée par Anne Pery en 1999 lors d’un premier séjour à New-York. Elle poursuivra ce travail jusqu’à sa mort à Cracovie en 2003. De plus en plus obsédée par le détail, qu’elle considère comme révélateur du monde qui l’entoure, l’artiste livre à travers ses photographies une approche quasi millimétrique de l’humain et de l’animal, proche de l’étude morphologique. Fascinée par la dissection, son regard se fait scalpel et décompose les êtres en fragments à la limite du compréhensible. Le changement d’échelle au moment du tirage accentue la déstabilisation du regard.Pour argumenter son travail, Anne Pery citait cette phrase de Lamarche-Vadel, sans forcément en nommer l’auteur : "Demeurer dans les marges du visuel, trouver les lisières, buter sur les frontières, réaliser des entre-deux, montrer les vides par où l’œil peut appréhender la plénitude du monde."

11 septembre 2001

Présente à New-York au moment des attaques terroristes sur le World Trade Center, Anne Pery photographie Manhattan et la population américaine venue témoigner son émotion près du lieu du drame. Elle est particulièrement frappée par la ferveur patriotique qui s’empare des Etats-Unis, traduite par l’omniprésence du drapeau américain qui envahi les rues et devient le symbole d’un engagement massif du pays contre le terrorisme. Cette série n’a pourtant rien d’un photo-reportage au sens classique du terme. Se mêlant à la foule, son regard est encore une fois attirée par le détail. La photographe ne cherche pas à rendre compte de ce drame sans précédent mais s’immerge dans l’effervescence de Manhattan en quête d’indices propres à témoigner de l’angoisse sourde du peuple américain. Elle semble déjà pressentir les conséquences dramatiques de cette peur collective.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Abolir les mythes,

La photographie française (1970-2000)

dans les collections du

Centre national des arts plastiques

18 06 …18 09 2011

Avec cette exposition, le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône scelle avec le Centre national des arts plastiques un partenariat de mise en dépôt de 92 œuvres de sa collection. Ce dépôt d’une durée de 5 ans, alimentera de futures expositions temporaires et fera également l'objet de présentations constantes dans le circuit de visite du musée.

Dès cet été, le musée s’interrogera sur la création photographique française des années 1970 à 2000, avec des oeuvres de Jean-Marc Bustamante, Sophie Calle, Patrick Faigenbaum, Jean-Louis Garnell, Jean Le Gac, Joachim Mogarra, Jean-Luc Moulène, Marc Pataut, Sophie Ristelhueber, Eric Rondepierre et Patrick Tosani. L'exposition évoquera cette période où la photographie est enfin pleinement considérée comme un outil de production d'images artistiques. Une période où le photographe, à travers le médium photographique, questionne sa relation avec le réel, avec les modes narratifs, et tente d’exploiter les qualités plastiques et techniques de la photographie.

A la fin des années 60, du siècle dernier, une génération de jeunes photographes français s’interrogent. Quoique sensibles aux transformations politiques et artistiques, ils regardent, inquiets, la photographie de leurs pères. Quoiqu’ils aient vu, plus rien ne les satisfait. Ils ne veulent plus du mythe photo-journalistique (Magnum, H. Cartier-Bresson), et encore moins des beaux tirages en noir et blanc, au format 30/40.

Mais ce n’est pas non plus à la peinture qu’ils songent, en bousculant les héritages "humanistes" (Doisneau, Izis) ou néo-pictorialistes (Sudre…). Nourris d’aventures intellectuelles diverses, se référant aux New Topographics, aux courants allemands, ils s’attachent, pensifs, hargneux et précis, à redéfinir cet objet toujours impensé : la photographie.

Comme des oiseaux de proie, ils regardent de haut cette chose malade et incertaine, dont ils vont se partager la dépouille. Pas un morceau de ce cadavre ne va leur échapper. Ils en dénoncent sa mystique ; du beau en paysage, de la vérité de l’indice, de la permanence de la trace, etc… Tout ce fatras qu’ils bousculent au profit du non-lieu, de la réévaluation de « l’insignifiant », des contradictions du monde, par une sévère remise en cause de la place de la photographie dans l’univers des représentations.

Parmi tous ces experts en photographie, ils s’en trouvent certains plus engagés dans la représentation politique de l’image mécanique, alors que d’autres s’échinent, encore et encore, à décortiquer sa nature. Mais tous s’attachent à renouveler par le recours systématique à l’expérimentation les formes d’un récit, le rendant, enfin, en phase avec le monde réel.

Voilà la scène française qui s’ouvre dans les années soixante-dix ; voilà le lieu où a émergé une puissance créative trop longtemps sous-estimée.

Commissariat de l’exposition :

François Cheval, Conservateur en chef du musée Nicéphore Niépce et Pascal Beausse, Responsable des collections photographiques du Centre national des arts plastiques.

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Karlheinz Weinberger

Rebelles

18 06 …18 09 2011

Photographe autodidacte zurichois, Karlheinz Weinberger (1921-2006) commence sa carrière artistique dans le milieu "underground". En 1958, il part à la rencontre d’une jeunesse suisse allemanique rebelle au conservatisme ambiant. Celle-ci invente ses propres codes de conduite et les images de Weinberger témoignent de cet esprit de bande dont l’identité s’exprime à travers les vêtements fignolés de toutes pièces, aux fortes influences américaines.

L’exposition Rebelles

présentée au musée Nicéphore Niépce est la première exposition monographique de Karlheinz Weinberger présentée en France. Le travail du photographe suisse, découvert récemment par le milieu du cinéma et de la mode, est aujourd’hui reconnu. Un livre Rebel Youth

a été édité cette année par Rizzoli aux Etats-Unis, et est préfacé par le réalisateur John Waters.

Karlheinz Weinberger (1921- 2006) donne de la jeunesse helvète des années soixante une vision bien éloignée des clichés traditionnellement accolés à la Suisse. Photographe autodidacte, il réalise dès les années cinquante sous le pseudonyme de Jim, des images pour la revue Der Kreis

, éditée par le club gay zurichois du même nom.

En 1958, il rencontre un jeune loubard qui l’introduit auprès d’une jeunesse en pleine rébellion contre l’ordre établi d’une société bourgeoise bien pensante. Weinberger photographie avec un réalisme cru ces blousons noirs sous influence américaine, fascinés par Elvis et les films de James Dean. Il les étudie comme un ethnologue découvre une nouvelle tribu, avec curiosité et respect.

Les jeunes campent fièrement devant son objectif, affichant leurs signes extérieurs de révolte : regards bravaches, jeans et vêtements bricolés, boucles de ceinturons et braguettes "customisées", blousons marqués du nom des gangs...

Les images présentées dans cette exposition ont toutes été réalisées dans les années soixante. Weinberger poursuivra ce travail entamé avec les premiers rockers auprès des Hell’s Angels et de plusieurs générations de jeunes rebelles. Etranger à ce monde, il en était pourtant devenu l’intime.

Une collaboration avec la Fondation Suisse pour la Photographie, Winterthur.

Karlheinz Weinberger

Rebel Youth

Rizzoli International Publications, avril 2011

208 pages

Textes en anglais, John Waters et Guy Trebay

ISBN 978-0-8478-3612-3

Prix : 45 euros

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Albums de famille,

Les images de l’intime

18 06 …18 09 2011

Tout comme les photographies qu’ils contiennent, les albums de famille sont des objets à priori insignifiants. On s’attend sans surprise à y retrouver les images archétypales de la vie familiale : naissances, fêtes, et pourquoi pas quelques voyages… Leur étude révèle pourtant l’aspect protéiforme que revêt la création d’un album, du choix des images à leur mise en page, en passant par le rythme de la narration.

Le musée Nicéphore Niépce s’intéresse depuis plusieurs années à ces albums et a constitué au fil d’achats ciblés et de dons, une collection importante. Avec cette exposition, le musée tente de déterminer ce qu’est un album de famille.

Alors que ces objets polymorphes entrent dans les collections des musées, leur fonction originale n’est plus, leur signification est déjà perdue. Bien que la chaine soit brisée et que les histoires deviennent bribes, la banalité des récits se mue paradoxalement en mystère que l’on cherche à percer. L’événement anodin exerce une fascination difficilement explicable sur le spectateur. La filiation permet un jeu de piste visuel des plus divertissants. La grande Histoire surgit parfois, légitimant toute curiosité. Le regard que nous posons aujourd’hui sur ces albums, bien que détaché de la réalité des individus qui les ont composés, est avidement attiré par ces images de l’intime.

Si la définition formelle de l’album de famille est simple - il s’agit d’un regroupement organisé de photographies sur des pages reliées – l’objet dans ses formes diverses s’avère beaucoup plus complexe : l’album est une biographie en images, la première occasion donnée à chacun de se construire une fiction personnelle, plus ou moins idéalisée. La personnalité du biographe - celui qui ordonne les vues dans l’album, les classe, les légende - est en cela déterminante même si celui-ci n’est pas automatiquement le preneur de vues. Les albums de famille racontent l’histoire de leur auteur et de son entourage proche, dans un souci de préservation et de transmission de la mémoire.

Un jeu de société et d’apparences .

Les premiers albums de photographie de famille apparaissent dans les années 1860. Ils accompagnent l’engouement pour le portrait "carte de visite", que la bonne société fait réaliser en série chez le photographe pour distribuer aux proches ou aux relations mondaines. Dans des ouvertures prédécoupées dans les pages, on insère ces petits portraits collés sur carton. La famille y est artificiellement rassemblée, voire classifiée dans le plus grand conformisme. Le récit se limite au vieillissement plus ou moins évident des protagonistes, quand ceux-ci apparaissent plusieurs fois au fil de l’album. Version miniature et portative des galeries d’ancêtres réservées à l’aristocratie jusqu’à l’avènement de la photographie, ils témoignent de l’émergence de la bourgeoisie, classe sociale en quête de reconnaissance et qui juxtapose volontiers les portraits des "grands hommes", politiques ou intellectuels, à ses propres représentations.

Malgré l’affranchissement du format autrefois imposé par les portraits carte de visite et l’évolution des techniques photographiques, la constitution d’albums de famille reste réservée à une élite jusqu’au tournant du 20ème siècle. L’activité implique en effet de disposer de temps et de moyens, comme le révèle le format et la qualité des reliures, mais aussi le soin apporté à l’agencement des photographies. Parfois, celles-ci proviennent encore de studios professionnels.

Les productions amateurs apparaissent peu à peu mais restent érudites. L’album est l’occasion de montrer sa maîtrise des secrets du laboratoire par l’utilisation de techniques particulières. Il est enfin un lieu d’affirmation de la réussite sociale : on y présente sa parenté – enfants dociles, épouse distinguée – dans un univers cossu, tout en relatant les rencontres mondaines, voyages en automobile et villégiatures au bord de la mer.

La généralisation d’une pratique : l’inscription dans le conformisme.

Dans la première moitié du 20ème siècle, le geste photographique va peu à peu s’inscrire dans la vie courante, gagnant progressivement toutes les classes sociales par la simplification des techniques de prise de vue et l’amoindrissement des coûts. Les grands moments de la vie familiale sont immortalisés par l’appareil et les images produites sont garantes de la mémoire de leur auteur et de son cercle proche. L’album permet l’organisation des souvenirs, en une chronologie sans surprise, parfois émaillée d’annotations ou de légendes cocasses.

Invariablement, on retrouve ainsi dans les albums les mariages, baptêmes, communions, et autres fêtes familiales considérées comme des événements heureux, garants de la cohésion du groupe. La naissance des enfants et leurs premières années de vie sont aussi un sujet central. La photographie donne l’illusion de figer ces moments qui passent toujours trop vite, tout en jouant le rôle de preuve de la croissance et des progrès des petits.

L’album de famille certifie encore bien d’autres moments heureux, aussi anodins que le pic-nic du dimanche ou la sieste au jardin, ou aussi exceptionnels que la découverte d’horizons lointains. Certains prennent l’aspect de véritables carnets de route regroupant toutes les preuves du passage dans des lieux rêvés.

Hors la famille, le second cercle.

Rares sont les albums qui dérogent à ces représentations stéréotypées de la cellule familiale. Dans le conformisme de ces autobiographies en images, l’individualité s’exprime parfois à travers l’ouverture à un second cercle de proximité. L’auteur intègre alors aux photographies de ses proches parents des images de ses amis, relations professionnelles, quand il n’y consacre pas un album complet. Le lien social perd alors son caractère imposé, filial, et n’en révèle que plus fidèlement les aspirations et le tempérament du narrateur. L’album concrétise par l’image le réseau d’affinités, de complicités que chaque individu tisse autour de lui au cours de sa vie, en dehors du cercle imposé de la famille.

Commissariat de l’exposition :

François Cheval, Christelle Rochette, Anne-Céline Besson, Carole Cieslar, Caroline Lossent et Emmanuelle Vieillard.

Le musée a également produit en 2005 le documentaire

"Familiarités, les albums de l’amateur"

Un film glané et composé par Michel Frizot et Cédric de Veigy

Durée 45’

DVD Français / Anglais

En vente au prix de 14€90 à la boutique du musée

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

La photographie d’Antoine d’Agata est plus suggestion qu’identification, plus évocation que représentation. Fruits d’errances nocturnes associées à une part d’inconscience, conséquence de psychotropes, ces images versent dans le flou, la fuite jusqu’à un lyrisme noir, profond et rarement atteint.

Depuis dix ans, Antoine d’Agata, de nuit de préférence, parcourt le monde profitant de ses déambulations pour nous dépeindre un univers sombre et torturé très loin du reportage. Dorénavant il nous fait pénétrer dans l’univers décalé de son propre vécu, faisant de nous des spectateurs mal à l’aise.

Depuis quatre ans, le musée soutient la production d’Antoine d’Agata et conserve ainsi un ensemble complet de ses prises de vues les plus récentes. L’exposition est l’aboutissement de cette collaboration.

Ma photographie, qu’elle emprunte le forme d’un journal ou d’un document, est avant tout un cri, une réaction instinctive, irrationnelle, excessive parfois, mais sincère, devant l’horreur à laquelle tout homme doit faire face.

Antoine d’Agata

Le travail d’Antoine d’Agata peut se définir comme une prise de conscience autobiographique, un journal intime. Le photographe documente ce qu’il vit au moment où il le vit, partout dans le monde.

Il se laisse entraîner par un tourbillon dont il ne connaît pas les conséquences et les risques, ce qui confère aux instants qu’il capture, une réalité incomparable. Les choix sont inconscients, mais les obsessions restent les mêmes : la sexualité, la peur, l'obscurité, la mort... Il pose sur le papier des expériences ordinaires ou extrêmes. Les prises de vue sont dues au hasard des rencontres, des situations. La brutalité de la forme et l'exagération de la vision nous obligent à nous intéresser à la réalité de ce que nous voyons. Le spectateur se détache alors de sa position de voyeur ou de consommateur, pour partager une expérience extrême et s'interroger sur l'état du monde et de lui-même.

Jamais Antoine d’Agata n’aura disposé d’autant de cimaises, de mètres linéaires pour mettre en place son récit. L’exposition « Ice » est conçue comme une suite de documents de toutes sortes : photographies, planches contacts, lettres, vidéos, etc. De semaine en semaine les photographies et les documents s’additionneront. La spécificité de l’exposition sera donc liée à son caractère évolutif, l’accrochage se poursuivant durant toute la durée de l’évènement. Une installation photographique expérimentale, éclaté dans l’espace et dans le temps.

Au Japon ou au Cambodge, des spectres au chevet du lit, des filles toujours les mêmes dans des lupanars lugubres, et tout ce qui peut se consommer avec, se prendre avec, voilà la sombre traque d’Antoine d’Agata. Une traque, disons plutôt compassion, car le photographe qui fraye dans ces lieux depuis son plus jeune âge, aime intensément les réprouvés. Il en est un. Et même si tout paraît se répéter dans des scènes rejouées jusqu’à la nausée, chaque plan est unique, chaque rencontre entrelace sans mensonges les corps, le principe de vie et son contraire. Devant une telle représentation sans tricherie, nous entendons « dans le lointain des cris prolongés de la douleur la plus poignante »... Nous, spectateurs interdits et craintifs, sommes confrontés à nos propres démons, à nos conformations.

Ils ne comprennent rien à cette photographie ceux qui la prennent telle quelle, ne voyant qu’une relation pornographique et fatale.

Nocturnes, c’est comme cela qu’on l’on nommera ces images sans limites qui ne connaissent que le flou. Autour du photographe et de son double féminin, la réalité s’évapore. Il n’y a pas de décor. Il fait sombre dans ce huis-clos.

Antoine d’Agata s’évertue aveuglément à rechercher dans ce monde qui n’est plus vaste celle qui, oracle funeste, pourrait énoncer la dernière vérité de ce théâtre des cruautés. Si jamais il la trouve, l’histoire pourrait prendre fin

.

François Cheval, Conservateur du musée Nicéphore Niépce

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Depuis son dépôt en 2003 par ses ayants droit, la collection de Bernard Lamarche-Vadel est devenue un objet d’études et d’expériences pédagogiques. Le musée Nicéphore Niépce ne cesse de renouveler le regard sur cette collection par le biais de la recherche et de ses applications muséographiques et technologiques (Corpus, BLV1, BLV2, BLV3, BLV4).

Avec BLV1, nous installions la collection au cœur du musée par un premier hommage au collectionneur, à sa collection.

BLV2 mettait en évidence cette relation particulière que le collectionneur entretenait avec la mort à travers deux artistes qu’il a portés et qui l’ont accompagné jusqu’à sa fin, Jean Rault et Jean-Philippe Reverdot.

BLV3 rendait compte de la partie moins connue de ce dépôt, la collection de livres photographiques (1300 ouvrages photographiques).

Corpus (2003-2006), reformulé à Arles pour le festival de photographie 2010, était l’occasion de renouveler cette expérience technologique et muséographique de la restitution numérique de la collection dans sa globalité, sans confiscation et sans contrainte de lieu (1500 images).

Enfin, BLV4 fait la lumière sur la vision de BLV sur sa collection photographique, sur sa portée, sur son lien avec une histoire de la photographie et plus généralement une histoire des arts (la littérature et l’art).

C’est par un petit ensemble que nous faisons à nouveau une incursion dans cette collection, les quelques pièces historiques majeures, pour mener conversations avec l’ensemble conséquent constitué par les pièces contemporaines.

Toute collection constituée par un seul et même individu, sur une certaine durée, laisse apparaître ses déterminations. La surreprésentation d’un artiste par le nombre de ses images ou la présence d’un élément hétérogène ne crée pas de dissonance ou d’écart.

Dans la collection de Bernard Lamarche-Vadel, marquée par des photographes contemporains des années 1980-1990, la photographie ancienne ou antérieure à cette période, ne représente rien numériquement au regard des 1500 numéros. Le collectionneur n’a pas spécialement motivé ce petit ensemble. Pourtant, un peu à la manière d’un encyclopédiste, il a assemblé systématiquement autour de grandes catégories historiques : le paysage américain ; le portrait (le portrait mortuaire) ; la photographie documentaire, commerciale, de mode ; les expérimentations pictorialistes ; l’architecture ; la photographie d’amateurs, etc.

Autour de ces quelques oeuvres historiques et, pas les moindres, Watkins, Abbott, Evans, Stieglitz, Kühn, Umbo, Carjat, Man Ray, Nadar, Neurdein, gravite ainsi un vaste ensemble contemporain dans lequel nous sommes allés puiser pour opérer une sélection « idéale ».

Au-delà des différences de format, de couleur, de cadre, de cadrage, nul écart entre ces morceaux choisis ou s’il y en a un, il est purement chronologique. Car, en les rapprochant les uns des autres, sur chaque cimaise, nous avons mis en évidence les relations, des conversations possibles.

Carleton Watkins converse ainsi avec Hamish Fulton et Lewis Baltz ; Umbo avec Bettina Rheims et Keiichi Tahara ; Heinrich Kühn le pictorialiste avec Paul-Armand Gette et John Coplans ; Thomas Ruff avec Etienne Carjat et Etienne Neurdein (photographes du 19e

s.) ; Berenice Abbott et Walker Evans avec William Klein et Lewis Baltz ; Félix Nadar avec Florence Chevallier et Sophie Calle.

Seul The Steerage

d’Alfred Stieglitz, placé dans la proximité des autres œuvres, arrive en décrochement. Pièce rare et pièce-phare de l’Histoire de la photographie. Mais des conversations jugées peut-être plus dignes de cette Histoire-là peuvent avoir lieu : Coplans admirait Watkins, Kühn a travaillé avec Stieglitz, la photographie allemande d’un Ruff est liée aux images des années 30 d’un Umbo, etc.

Mentalement, toutes les conversations sont possibles, les cimaises peuvent être perturbées et les catégories traditionnelles d’exposition rétablies. Chacun y fera la conversation qu’il voudra.

Commissariat de l’exposition : Sonia Floriant

Un catalogue a été publié à l’occasion de l’exposition :

INCLINATIONS

LA COLLECTION SELON BERNARD LAMARCHE-VADEL

Texte : Isabelle Tessier, Danielle Robert-Guedon

François Cheval, Sonia Floriant, Michèle Chomette, Gaëtane Lamarche-VadelFiligranes Editions

ISBN 13 : 978-2-35046-199-1

25 €

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

Nouvelles frontières

Le paysage dans la photographie contemporaine

12 02 … 15 05 2011

Dans les dernières décennies du vingtième siècle, les photographes ont fait descendre le paysage du piédestal qu’il occupait grâce à la peinture. Désormais il n’est plus question de sublime, de romantisme et de beauté universelle, mais de territoires conquis, détruits, mondialisés. L’impact de l’humanité et de l’industrialisation ne peut plus être gommé.

Le musée Nicéphore Niépce propose à partir d’œuvres de Bertrand Meunier, Mario Giacomelli, Claire Chevrier, Lewis Baltz, conservées dans ses collections, une exposition-dossier sur le thème du paysage dans la photographie contemporaine.

Aussi loin que portent nos regards, les constructions progressent. L’habitat pavillonnaire est une cellule dévoreuse, un corps insatiable qui avale tout sur son chemin mais qu’on ne se méprenne pas, les pauvres à gauche, les riches à droite. Quant à elle, l’usine ne se résigne pas à rester confinée dans des zones spécifiques.

Il n’y a plus de campagne, il n’y a plus de "paysages". Le choix se restreint désormais à la mégapole ou à la grande ville. Le reste est concédé. Dans ce cadre la nature devient un parc d’attractions, un club de sports, une réserve touristique, un grand potager, un alibi.

Dès les années 70, des artistes américains tels que Lewis Baltz montrent des paysages ravagés par la civilisation, des lieux hybrides, sortes de no man’s lands aux marges des grandes cités. Le constat est froid, sans fioriture. Le paysage contemporain est une représentation objective de la réalité, d’une réalité de jour en jour plus uniformisée quelque soit l’endroit où l’on se trouve dans le monde. Une réalité où la seule beauté peut venir d’une forme ou d’une couleur, et non plus du sujet lui-même.

"Comme Joubert, le photographe aimerait voir en beau. "Qui ne voit pas en beau est mauvais peintre, mauvais ami, mauvais amant. Qui ne voit pas en beau n’a pas pu élever son esprit, jusqu’aux natures, ou son cœur jusqu’à la bonté" [Joubert. Pensées. Choix et introduction par Georges Poulet. Bibliothèque 10-18. UGE. 1807. P. 220]. L’heure a tourné, la chimie, qui a inventé le photographe, a semé la dévastation. La curiosité, qui a justifié ses excursions et ses expéditions, a avili, pire banalisé les sites. Les villes et leur architecture, qui s’accordaient si bien à ses optiques assurées, en se métamorphosant en mégapoles, - ces excroissances inquiétantes-, se dérobent à la prise de vue. Et les photographes qui ont soutenu la conversion de la nature en cadastre se résignent, sans alternative aucune, à enregistrer et moraliser.

Le photographe s’approche méfiant et circonspect face à la modernité. Il ne s’avance plus dans le paysage comme l’on fait avant lui les pionniers, en peintres, en dessinateurs, en observateurs chargés d’encadrer des fragments. A Yosemite Valley, le photographe américain accompagnait fidèle le géomètre au service des compagnies de chemins de fer. L’appareil sur le dos, il mettait en scène le dépeçage des derniers restes d’un monde virginal. Il feignait l’innocence et la droiture alors qu’il participait à l’inventaire préalable au grand partage.

Plus tard, John Ford et Ansel Adams, tous deux la queue entre les jambes, entreprirent, avec des panoramiques grandioses ou d’étonnants tirages, de suspendre ce moment où la sensation de l’immensité de l’espace rentre en harmonie avec l’élévation de l’âme. Mais rien n’y fera.Le sublime avait sombré et dans ces déserts où s’était joué le sort du paysage, en Arizona, au Sahara, dans les steppes asiatiques, dans ces territoires enfin vidés de leurs natifs, un nouvel épisode de la lutte pour la domination de l’espace-monde débutait ; la course à la maîtrise de l’atome, début et fin du paysage."

François Cheval

28, Quai des Messageries

71100 Chalon-sur-Saône

tel / + 33 (0)3 85 48 41 98

e-mail / contact@museeniepce.com

Site classique / English

L’exposition "L’Indochine en guerre, des images sous contrôle [1945-1954]" s’inscrit dans la réflexion que mène depuis plusieurs années le musée Nicéphore Niépce sur la photographie de guerre.

La guerre et la photographie sont intimement liées depuis la Première Guerre mondiale.

La guerre de 1914-1918 a vu un développement spectaculaire de la photographie dans les magazines (Le Miroir, L’Illustration,…

), ou avec la photographie aérienne (1915).

Les conflits qui ont suivi (guerre d’Espagne, guerre Sino-Japonaise, Seconde Guerre mondiale) ont vu l’émergence du photojournalisme et l’affermissement des services photographiques intégrés à l’institution militaire.

A partir de 1964, l’intervention américaine au Sud-Vietnam va donner au photojournalisme l’occasion d’écrire une de ses plus belles pages. Mais contrairement aux idées reçues, si les photographes de presse ont pu rendre compte de la guerre, ce ne fut pas sans difficultés, contraintes et pressions. Les quelques espaces de liberté qu’ils se sont octroyés se sont alors vite refermés.

La guerre contemporaine depuis son épisode koweïtien jusqu’à ses derniers développements irakiens et afghans nous ont habitué à l’idée de guerre médiatique. Ces événements récents ont laissé croire que l’image photographique était depuis peu sous contrôle.

L’analyse de la production photographique française réalisée pendant la guerre d’Indochine [1945-1954] prouve qu’il n’en est rien.

L’exposition tend à démontrer, à travers les publications de l’époque [Paris-Match, Noir et Blanc, Radar, Point de vue Images du Monde, Regards, Life ], les archives photographiques de l’armée française [Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD)], et de sources privées [Archives des photographes Raoul Coutard, Pierre Ferrari, Willy Rizzo, Getty Images], ou institutionnelles [Centre national des arts plastiques, Fondation Suisse pour la photographie] les conditions de production et de diffusion des images du conflit : une image au service d’un discours officiel, mise en place et contrôlée par les autorités françaises.

L’exposition proposera également des visions particulières et confidentielles du conflit : le travail de Willy Rizzo et de Werner Bischof tous deux envoyés par le magazine Paris-Match pour suivre le conflit, les images de Raoul Coutard ou de Pierre Ferrari, opérateurs militaires, qui de l’intérieur même de l’armée proposent un autre regard.

Les Etats-majors dirigent et contrôlent la production et la diffusion des images. La figure mythique de Capa, qui mourra en Indochine, est remplacée par l’image confuse et obscène des photographes "embarqués" dont l’itinéraire et l’emploi du temps dépendent de services spécialisés. On assiste à une dégradation des conditions de travail des photo-journalistes.

Ce qui semble à première vue une configuration contemporaine est beaucoup plus ancienne. Elle remonte aux années 1950. Et, c’est à l’occasion du conflit Indochinois que l’Etat-major de l’armée française va mettre en œuvre une politique éditoriale intégrant l’image moderne, la photographie et le cinéma.

A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France est entièrement préoccupée par les problèmes de ravitaillement et de reconstruction. Le conflit, lointain, est sans conséquences directes pour la majorité des français ; il ne passionne guère. Le Corps Expéditionnaire Français d’Extrême-Orient a donc pour mission de restaurer la souveraineté française mise à mal, de "pacifier" un élément essentiel de "l’Union Française". Ce qui, au début, n’était qu’ "une simple opération de police" à l’encontre de "brigands", devient rapidement un conflit international. Pour les politiques et les militaires, il faut mettre en œuvre une stratégie globale, incluant, selon les termes de l’époque, l’information.

La Chine Rouge (1949) de Mao Tsé-Toung a dorénavant une frontière commune avec la France. Le général de Lattre de Tassigny, nommé Haut-Commissaire en 1950 pour rétablir une situation difficile, établit dès son arrivée à Hanoï un plan de communication en regroupant les services civils et militaires de l’information. De cette fusion naîtra le SPI (Service Presse Information).

Ce service sous l’autorité de Jean-Pierre Dannaud et du capitaine Michel Frois a pour mission principale de fournir à la presse, qu’elle soit nationale ou étrangère, des informations, des images du conflit. Plus qu’un simple organe de diffusion de documents illustratifs, ou de propagande, le SPI devient un véritable outil tactique au service du Haut-Commissariat. Son rôle est avant tout de présenter favorablement les activités du Corps expéditionnaire et l’action civilisatrice des institutions françaises en Indochine face à la "désinformation" communiste et contre le scepticisme général.