Inoxydable

28.06 ... 21.09.2025

Inauguration : samedi 28 juin à 10h30

Téléchargez le dossier de presse ici

L’exposition bénéficie de plusieurs prêts en provenance de: Bibliothèque Jean Laude, Saint-Étienne Bibliothèque municipale, Dijon CRP/Centre régional de la photographie, Hauts-de-France MAMC+/Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole

Commissariat: Anne-Céline Callens, Sylvain Besson, musée Nicéphore Niépce

Le musée remercie Martine Dancer Fred Boucher Jean Deilhes Julie Sudre Fanny Sudre Jean Bernard Fabienne Pavia Raphaële Bertho Aurélie Voltz et les équipes du MAMC+ Audrey Hoareau et les équipes du Centre régional de la photographie, Hauts-de-France Les équipes du musée Nicéphore Niépce Les Amis du musée Nicéphore Niépce

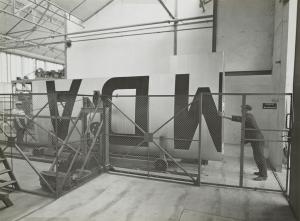

Fille du XIXe siècle et contemporaine de la Révolution Industrielle, la photographie a accompagné la mécanisation du monde. Des premières expérimentations empiriques de Nicéphore Niépce entre 1816 et 1833 aux capteurs intégrés de Smartphones toujours plus perfectionnés et automatisés, qui sont notre quotidien et sont devenus l’alpha et l’oméga de la connaissance par le biais des images numériques et leur propagation par les réseaux, la photographie n’a cessé d’accompagner les évolutions techniques. Et tout laisse à penser qu’en raison de la fascination qu’exerce l’image photographique, cela va perdurer.

Quel meilleur moyen que la photographie pour saisir et faire savoir le progrès et les avancées technologiques ? Dès les origines du médium, l’industrie est un motif photographique en soi. L’amateur éclairé saisit pour la postérité les bâtiments qui ont fait sa fortune, preuve de sa réussite. Ainsi, au mi-temps du XIXe siècle, le chalonnais Joseph-Fortuné Petiot-Groffier immortalise son usine avec sa chambre photographique et ses plaques au collodion avant de réaliser lui-même ses tirages sur papier salé.

L’arrivée fracassante de Georges Eastman à la fin du XIXe siècle achève de sortir la photographie du monde amateur et artisanal qui était jusqu’alors le sien. Les inventions successives de l’appareil prêt à l’emploi et de la pellicule souple marquent un tournant : réduction des coûts des matériaux et de la taille des appareils, qui sont désormais produits en série avec les supports photosensibles, etc. Autant de révolutions qui installent le médium photographique au cœur de la culture visuelle des sociétés et des pratiques de fabrication des images. Le médium photographique est lui-même un objet industriel, qui se mettra naturellement au service des autres types d’industries.

Encore balbutiante au début du XXe siècle, la photographie industrielle se normalise rapidement et des motifs se dégagent : les vues d’architecture (l’intérieur et l’extérieur de l’usine, les bâtiments annexes), les machines, les ouvriers, les objets produits. Fascinés par l’industrie et l’industrialisation de la société, eux-mêmes partis prenantes de cette industrialisation par la multiplication des fabricants d’appareils, les photographes de l’entre-deux-guerres accompagnent naturellement le mouvement. Les progrès de l’imprimerie et de la mise en page encouragent la multiplication des titres de presse et de supports de communication (affiches, brochures, etc.) pour lesquels on fait appel à des photographes pour illustrer, documenter, faire vendre. Ce mouvement de balancier concourt à un foisonnement de photographes, de clichés, de documents imprimés dont le point d’orgue sera La France travaille

de François Kollar entre 1931 et 1935.

Dès l’entre-deux-guerres, les industriels comprennent que la photographie servira leurs desseins. Si la publicité n’est encore que réclame, que le dessin publicitaire règne encore, le besoin de photographie est exponentiel. Pour preuve, de multiples commandes sont passées à Jean Moral, Roger Schall, Gaston Paris, Pierre Boucher et Marcel Arthaud lors du lancement de Normandie

en 1935, fer de lance de la Compagnie Générale Transatlantique, censé replacer la France sur l’échiquier des grandes Nations industrielles. Les laboratoires pharmaceutiques de François Debat financent de nombreux publi-reportages à Régis Lebrun ou René Zuber, censés magnifier l’industrialisation de la production de médicaments tandis que les apothicaireries disparaissent peu à peu. Ces reportages sont publiés dans leur propre revue (Art et Médecine

/La Revue du Médecin

) destinée à une clientèle, les médecins, que l’on charge de promouvoir leurs produits. Se créent dans le même temps des agences publicitaires comme les Éditions Paul-Martial, au sein desquelles collaborent différents corps de métiers (photographes, graphistes, imprimeurs, etc.) pour élaborer les supports de communication des industriels.

Les Trente Glorieuses achèvent de faire de la photographie le principal relais de l’industrialisation et constituent son âge d’or. Après la Seconde Guerre mondiale, tout est à reconstruire. Les pouvoirs publics sont en soutien, il s’agit de faire et de faire-savoir. Des photographes se spécialisent, tel André Papillon qui cesse son activité de photoreporter pour créer un studio dédié à l’industrie et à la publicité. D’autres, comme Jean-Pierre Sudre, financent leurs travaux personnels grâce à cette manne nouvelle. La presse, tel le magazine Réalités

, richement illustré, accompagne le mouvement.

Les motifs restent les mêmes et, de l’architecture à la machine, de l’ouvrier à l’objet, l’industrie semble toujours autant séduire les photographes, qui s’autorisent parfois une certaine licence pour apposer leur « patte », la normalisation de la commande imposant une standardisation des clichés.

Aujourd’hui, alors que la globalisation et le libre-échange ont déstabilisé le monde industriel et que les chaînes de production ont été délocalisées, les commandes se raréfient. Si la photographie publicitaire est toujours de mise, et que la photographie d’architecture fait encore l’objet de quelques commandes par les industriels, les foisonnements de l’entre-deux-guerres puis des Trente Glorieuses sont derrière nous. De leur propre chef, des photographes s’emparent de la désindustrialisation, interrogeant la fin d’un monde et réinterprétant pour mieux les questionner les codes de la photographie industrielle.

Lorsque François Deladerrière photographie la ville d’Ugine en 2013, il produit un reportage empathique et pointilleux sur l’imbrication des usines d’Ugitech dans le paysage de la commune. Il documente l’architecture des bâtiments industriels, la chaîne de production et le geste ouvrier. Rien ne laisse penser ici que l’industrie française périclite doucement, tout comme dans les clichés implacables de Claire Chevrier qui, au fil de ses séries, interroge les architectures industrielles et leur occupation par l’Humain. Spectaculaires et intrigantes, les séries American Power

de Mitch Epstein et Reliefs

de Sylvie Bonnot constatent l’impact de nos besoins matériels sur le paysage.

La fascination des photographes pour les machines industrielles existe depuis l’invention du médium. Les premiers travaux de Stéphane Couturier à Boulogne-Billancourt dans les ateliers abandonnés de Renault témoignent de cet intérêt, tandis que les portraits de Machines de Valérie Couteron s’inscrivent dans la continuité de ceux des ouvriers qu’elle réalise depuis 1998 sur le territoire français.

Les portraits frontaux d’ouvriers et d’artisans de Corée du Sud réalisés en 2015 par Bertrand Meunier incarnent la disparition de la petite industrie et de l’artisanat : le regard des hommes et des femmes forcés de cesser leur activité sous la pression de la spéculation foncière nous interpelle et nous prend à témoin.

Plus abstraites et résolument pessimistes, les séries de Stephen Dock semblent planter les derniers clous du cercueil. Que ce soit à Chalon-sur-Saône, dans les locaux de Nordéon, ou à Lewarde où il photographie « Pendant la grève », une sculpture de Corneille Theunissen réalisée en hommage aux mineurs en 1891, la beauté n’est qu’un voile, un faux-semblant. La réalité est bien plus sombre. Lorsqu’il pénètre dans les locaux de Nordéon pour les photographier, l’activité a cessé depuis des mois et leur destruction est déjà programmée. Même magnifié par l’artiste, l’ouvrier en lutte de Lewarde semble disparaitre sous nos yeux : la lutte est terminée.

La parenthèse d’une société industrielle bienfaitrice s’achève, la photographie en documente l’agonie et acte, ce faisant, sa disparition prochaine.